曾毅先生艺术生平与他镜头前的卑微个体历史

山东工艺美术学院编写的《曾毅五十年艺术历程》,相当于曾毅先生的个人艺术年谱,其编写主线是与共和国同龄的曾毅先生自13岁拿起照相机以来,与摄影结下的不解之缘,以及他在摄影创作、摄影组织、摄影教学和文化传播交流中几十年如一日作出的杰出贡献。

除此之外,这本书最令我惊讶的是,收入书中的文献资料,从民国三十一年父亲曾克中的《入学证书》、民国三十六年父亲的《国民学校教员鉴定合格证书》开始,到1962年3月他给小伙伴拍照的留影,围绕他跟个人艺术创作与文化交流有关的图像和文本资料,它的丰富性、它的体量、当年的图文携带的大量历史信息,我们很难相信这些个人成长中的碎片,可以被如此精心地收集、完整地保护、系统地梳理,到了让人瞠目结舌的地步。

新中国成立以来,社会经过了数次的动荡运动与变革发展,一个国家、一个地区、一个行业乃至一个单位,都不能保证收集全了整个历史时期的文献档案。在这样一个漫长的除旧布新的历史进程中,同一个地基上的建筑物、老房子可能都被拆过了数次,家里几代人的老旧物件或许早都弃之如敝,让流行的家具焕然一新,唯恐不够时髦和现代,跟不上豕突狼奔的社会节奏,这是我们所经历的最为真切、也最为“正常”的改革开放以来的现代生活。有朝一日我们回望历史,剩下的只是对过去零星模糊的记忆,而非系统的、可以查询的文献和可以触摸的物证。遑论在大时代裹挟下的个人,他们如何能够保全个人的微观历史物证呢。除非他一开始就意识到这些个人史就是社会史的缩影,通过保留个体历史“拔出萝卜带出泥”,进而一开始就精心地设计和建构一部“个人历史博物馆”,开始详尽地收集他“馆藏”的每一份藏品,而且要让这些藏品历经数劫而不失散,这是一件很难想象的事。但是这本书一再告诉我们,它的主人做到了这一点。

之所以在历史学分支中有个人口述历史和社会记忆,那是因为丢掉了书面记录和历史物证,才通过口述和记忆的方式进行搜集、拼凑和复原。如果除了官方的“国家历史博物馆”,我们还有“个人历史博物馆”,也就没了“口述史”与“社会记忆”存在的学术空间。作为一种搜集历史的方式和途径,口述历史创立于20世纪四五十年代的美国。1942年约瑟夫·古尔德(Joseph Gould)提出搜集他所谓的“我们这个时代的口述历史”,1948年历史学者艾伦·内文斯(Allen Nevins)在哥伦比亚大学建立起第一座现代口述历史档案馆。西方口述史学于1980年代传入中国,正式进入大陆基本上要到2000年。

之所以要提口述史学,作为掌握了现代文字和图像书写能力的曾毅先生,他几乎先天地具备了一种档案文献意识,他对个体历史的“存史”自觉,使他成为个人史的主动书写者、收藏者,这份图文并茂清单式的年谱,便是他的一份生活自传,并足以让后来的“口述史”无用武之地。

想起了北大罗新教授的《漫长的余生:一个北魏宫女和她的时代》,作为一种微观史学在国内的经典之作,甫一出版受到从学界到普通读者的高度关注与热读。相对于小人物,中国古代历史可以说等同于帝王将相史,出于对这种传统政治史或“帝王史学”的不满,著者更在意从遥远时代的小人物身上发现历史,重新书写历史。作为这一史学观念的具体实践,罗新从短短一方墓志中,还原了出身于南朝刘宋一个低等士族家庭的王钟儿,自30岁被掠入北魏宫中做了普通宫女跌宕起伏的一生,由此见证了北魏半个世纪之久的大历史。显然由于传世文献和碑版材料的缺失,作者用在王钟儿身上的笔墨有限,全书无法做到完全以王钟儿的眼光看待历史,但是作为微观史学着眼于从社会底层的微观个体入手的方法论或史学态度,《漫长的余生》显然是做到了这一点——为边缘人物发声的史学检讨和人文关怀。正如作者在书中所言,“我们关注遥远时代的普通人,是因为他们是真实历史的一部分,没有他们,历史就是不完整、不真切的。我们还应该看到,对普通人的遮蔽或无视,是传统历史学系统性缺陷的一部分,是古代社会强烈而僵硬的不平等体制决定的。正是因此,我们对那些虽为正史所排斥,却凭借墓志而幸存至今的北魏宫女史料,一定要格外珍惜。”

古代社会的普罗大众,轻如微尘,卑若蜉蝣,能入史传碑版者几无可能。王钟儿算是其中被砸中那个幸运儿。而现代社会书写能力的普及,书写和传播手段的简便、快捷、多元,为每一个体记录个人史提供了充足的条件。瓦尔特·本雅明在《历史哲学论纲》中指出,“把过去的事件不分主次地记录下来的编年史家依据的是这样一条真理:任何发生过的事情都不应视为历史的弃物……”在这个意义上,任何微不足道的个人史,均可构成一部自洽自足的编年史。

2009年,一位普通的中国妇女赵湘源在大半辈子的日常生活中囤积的一万多件物品,在纽约现代美术馆以《物尽其用》为名展出。这些瓶瓶罐罐、破布线头,废品收购站都会嫌弃的旧物,本身就是一部我们所经过的时代的化身。

人类学家曾将自己比作是“从历史中拾破烂的人”,其实个人史乃至社会史的建构,很多时候也像这位中国妇女一样,在历史的垃圾堆中收集破烂并变废为宝。

上面几个案例,意图并非将曾毅先生类比于社会底层,或者说他收集的文献档案资料就是“破烂”。作为一名大学教授,他无疑归于社会精英序列。即便是这个社会阶层的个体,能够像曾先生这样具有持续建构个体历史者,并不多见。很多人由于历史或政治原因,个体的历史被迫中断,或不愿还原不堪的经历,更别说留在文献中被后人评说。作为一位摄影工作者、赛事展览组织者、文化传播者,他以图像工作者的敏感和活动组织者的优势,留存了大量的一手资料,将摄影的“瞬间即永恒”转换为个人史建构中每一份资料会化为永恒历史的坚定与信念。

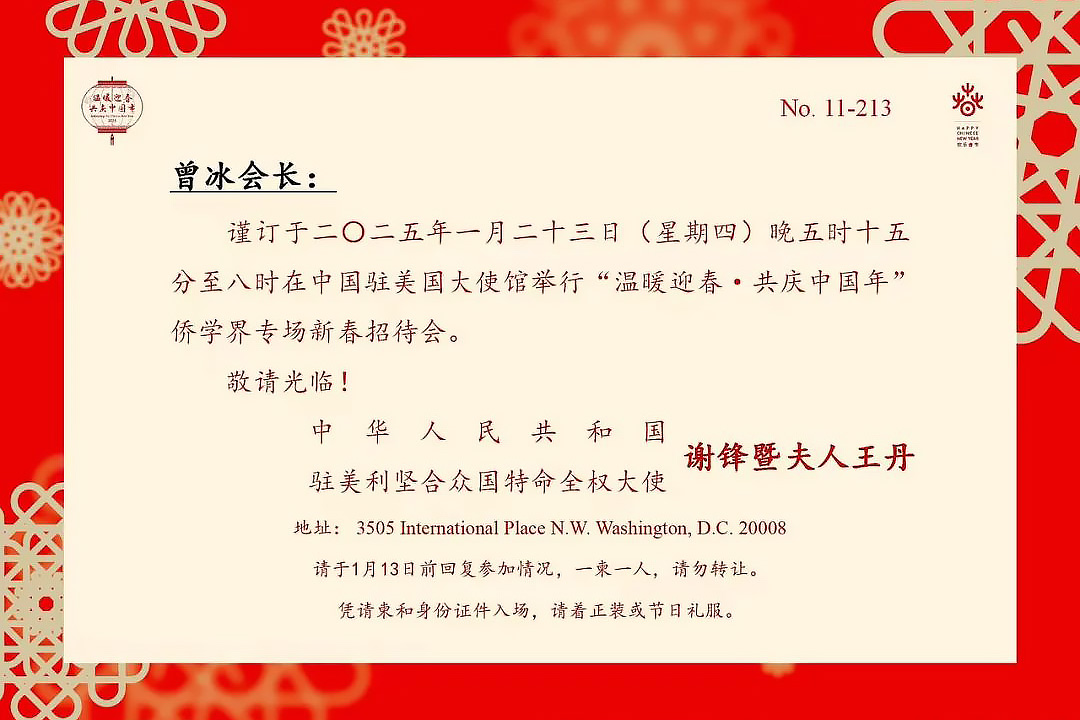

特别是由于作者的社会角色和工作上的优势,他接触了大量文化界、政界的上层人物以及国际文化界人士,使读者得以从摄影的领域管窥到文化史、政治史、制度史乃至大历史的某些侧面和丰富细节。因此,曾毅的个人史并不微观,他的文化活动辐射范围,使其深深地嵌入了宏观的文化史、艺术史,从而区别于普罗大众的个人史,洞穿了更多文化活动和历史事件,成为一个中心式、线索性人物。

2009年,法国人托马斯·苏文(Thomas Sauvin)在北京北五环的一个垃圾场里回收了100多万张被废弃的底片,这批《北京银矿》保存了1985年到2005年间的北京普通人家的被丢弃的群像。每个社会阶层和人群都有他们特定的图文档案,但是在社会变迁、流动性加大、频繁搬家(包括单位的搬迁)过程中,容易被大量地当作废品处理,打乱原有的归集系统,或者最终变为造纸厂的纸浆。相对于国家档案,个人档案的保存因为缺乏制度性和场所保障,更易于损坏和流逝。而现阶段由国家档案出面征集和保存个人史料,还是一个奢望,或即便收藏也不能覆盖到更多值得保存的个人文献档案。基于对这一现实的认识和判断,兰州纪实摄影家吴平关为走出了关键性的一步,他先后将《火星街100号》《黄河铁桥》《陇上民居》等几个专题的胶卷,包括相关实物,经过系统整理后有偿捐赠甘肃省档案馆,得到更为专业和妥善的保管。摄影界具备这种档案意识,能够享受到这种待遇的毕竟有限,在民营影像文献档案馆不能及时填充这一空白的情况下,仍然不失为一个最好的选择和归宿。

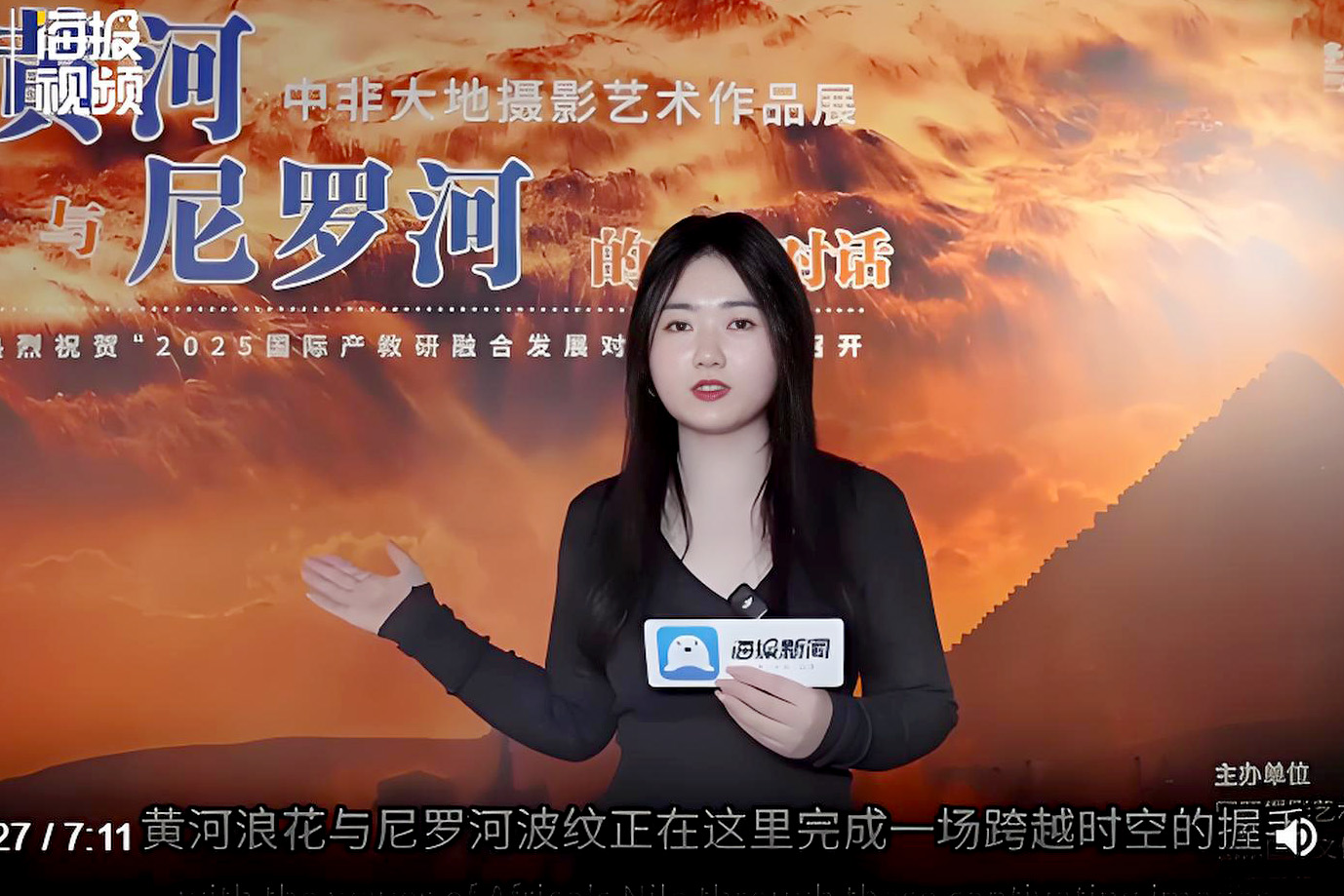

作为一位文化事业的传播者,曾毅先生的贡献不仅限于摄影创作和摄影领域的活动组织,他还跨界到音乐界,教育界,文学界,建筑学界,周易、孔孟等传统文化领域开展“无边界”文化沟通与传播活动,搭建高端国际艺术交流平台,策划毕加索艺术巡展、薇薇安·迈尔摄影原作展等中外艺术名家的展览。在这个意义上,他的身份已不能局限在摄影界,而是一位社会活动家、文化大使。包括投资改建红墙艺术馆、资助支持残疾人事业,环保、旅游事业中也有他频繁的身影。2006年曾毅先生调到山东工艺美院担任美术馆馆长,并于当年举办了首届济南国际摄影双年展,这一双年展一直延续到2022年的第九届;十年间,他共引进和举办的展览多达两百多场;荣获中国摄影金像奖、英联邦国家“艺术勋爵”、佛罗伦萨国立美术学院荣誉院士等中外荣誉,都是对他在艺术创作、交流、教育、传播领域做出杰出贡献的高度肯定。

曾毅先生在艺术交往、文化传播活动之外,毕竟作为一名以摄影起家的创作者,不能不关注他的作品。2022年出版的煌煌400页《曾毅摄影作品集》,收入了他的《故土赋》《凉山谣》《沐水吟》三部纪实作品。相对于前两部,阅读《沐水吟》这组作品,数十张翻下来,竟然没有勇气继续看下去。一个坐落在沐水河畔和沂蒙山麓的夏庄,竟然聚居着400多位上世纪三四十年代入党的、支前还乡的老布尔什维克。自2007年开始,曾毅花了十多年时间,拍摄了这些老共产党员的环境肖像。在环境肖像中,人物所处的环境信息是作品力量的主要来源;换言之,如果抽取了这些老共产党员所处的周边环境,拍成面部肖像,作品便丢失了扑面而来的信息,难以呈现这个群体令人唏嘘的卑微生活与悲壮命运。我相信,曾毅的画面中,这些百岁老人所处的狭小、简陋、陈旧的生活空间与贫寒的生存状况,会深深地刺痛每一位读者。如果说我们再次回到“微观个人史”视角,这组作品包含的七十多位老人在农村度过一生的微观生活史,背后又包含了多少不为人所知的细节,它不得不引起我们对像平行世界一样山村之外波澜壮阔的宏大历史的比较。越是比较,越让我在有空调的房间翻看他们的环境肖像倍增不安,以至于这七十多张照片分了几次才鼓起勇气看完。

人文关怀是纪实摄影的一个底线,尊重镜头前面那个不同的“他者”,也是在尊重一种个体的微观历史,并企图通过他们有尊严的肖像,为这种缺乏书写者的历史个体争取一点在美术馆的展示空间,以及他们在历史中应有的位置,一如罗新在《漫长的余生》中给王钟儿争取到的历史位置。

让不同国家、不同民族的文化美人之美、美美与共,这是曾毅作为文化传播者具备的广阔胸怀。退休之后的曾毅先生,虽然没有更多的精力组织更多的活动,但是前人栽树后人乘凉,后继者必将在他建立的文化交流平台、他开辟的文化交流道路上行稳致远。

行者无疆,士不可以不弘毅。这是曾毅先生对自己的写照,也是青年人需要在他身上汲取的精神动力。

张畯

2022年端午前夕于兰州

评论