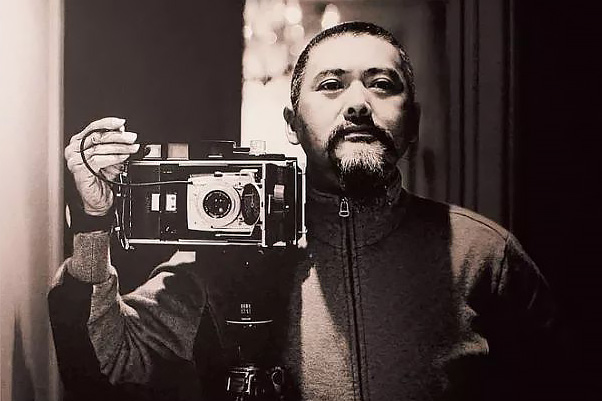

虔诚的视觉供养人——访摄影家吴平关

阳:《西北偏西》的时间线索是从1986到2015年,时间跨度 30多年,在这期间你拍摄了大量的影像。对于这些照片,你是以一个什么样的标准来选择成书或者做展览的?

吴:照片编辑的思路大致是按照时间顺序线性编排的,其中精神性是线索,叙事性是点,时间是顺序。我希望这些作品能够尽量地保持一个客观中立的态度。另一个考虑因素就是影像语言的一致性。这么多年的拍摄,我的摄影风格也经历了从不成熟到趋于成熟的发展阶段,这是避不开的。我更在意整部作品叙述的完整性,以及前后的呼应性,想让这些作品凝结并唤醒出“西北偏西”的概念。“西北偏西”从字面上来说是一个地理方位,但是又不太明确,实际上所指的应该是人的意识和行为中难以把握的、模糊的精神方位。因为西北的地质结构复杂,民族众多且相互掺杂,人们在各种缠绕下产生一种让人匪夷所思的特殊状态,在这种状态驱使下才有了我作品中的那些瞬间。

阳:我发现你刚刚介绍拍摄“西北偏西”系列作品的时候,一直含着眼泪。

吴:我拍摄的《一对孤寡老人收养了 11个残疾弃婴》令我印象深刻。他们收养的第一个孩子名字叫玲玲,是雪后在定西火车站花坛的雪里发现的弃婴。拍摄这张照片前,老奶奶在给玲玲喂饭,她那种痛苦的啼哭令我印象深刻,我按下快门的时候眼泪也就跟着下来了。当时我就想,我们都是同类啊!这孩子还这么小,可她却活得如此痛苦,如此不容易。

还有一幅《生命之源》。那几年天气比较热,雨水很少,干旱让这里的水源告急,村里的许多人都离家出走了。在那里,我才切身地体会到“水贵如油”这个词。尽管这个村每家每户都有两个水窖,但那年雨水少,没有集到多少水。人们用水需要翻过一座山,下到一个沟底的“泉”里去挑水。我跟随挑水的人去拍摄,到现场后我感到震惊:那个所谓的“泉”其实就是一汪泥水,里面还有蝌蚪游来游去。一个少年当着我的面就喝了那些污浊的水,我拍下那个画面后便热泪盈眶。我当时就想:“我们人类的胆囊到底能不能把这些杂质排掉?”在西北,水的珍贵与生命一样,过去这样的情景比比皆是。

“西出长安”系列:在泉眼里舀水的农民,1997年6月6日,甘肃甘谷县 吴平关 摄

阳:曾老师,你觉得《西北偏西》这组作品与别人拍的西北地区相比,独特性在哪里?

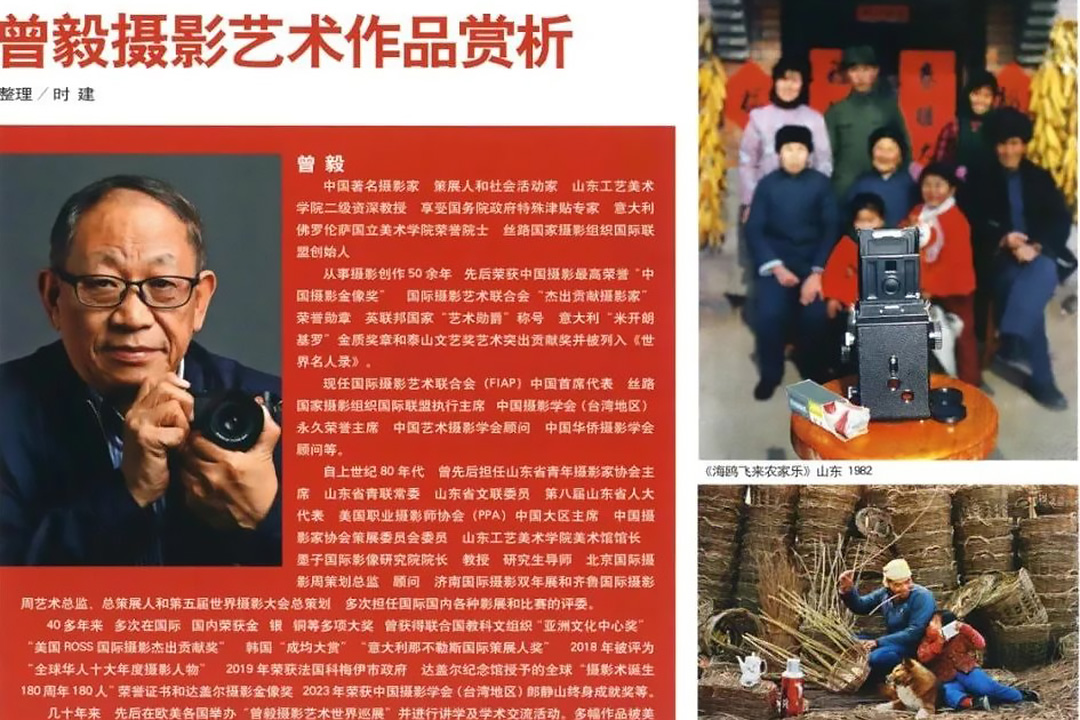

曾毅(以下简称“曾”):首先,我认为关键的一点 是吴平关怀着深厚的情感去捕捉、记录他身边的事,这与一些抱着猎奇心态、浮光掠影式的拍摄不同,他拍的东西是非常深刻的,因为他本身就生活在这个环境中,他拍的就是他自己,就是他和他周围人的生活状态。他特别注重身边的一些普通百姓,他虽然用这些影像真实地记录了一些生活的小细节,但折射出的则是一个大的社会背景和深刻主题。

阳:你对西北这片土地是发自内心的爱,《西出长安》这部作品跟《西北偏西》有什么区别?

吴:如果《西北偏西》是摄影人一部关于西北的报告文学,那么《西出长安》则应该是一部关于西北的散文或诗歌吧。我的影像从陕西关中平原出发,由东向西直至新疆的塔什库尔干—这条路线被学界称之为“丝绸之路中国段”。我视觉的切入点是沿途的信仰差异、文化交融及原住民的生存形态,期望能从人们日常生活的物理空间和精神空间层面,隐现出这个区域既含蓄又粗犷、既厚重又不失浪漫的情绪和美学趋向。影像风格不像《西北偏西》那样直接客观地去呈现,而是多了一些个人视角的观看与发散。在这部作品里,我希望所框取的影像既来于现实又游离于现实,既有写实的叙述表达又有纯视觉的本心言说。

“西北偏西”系列:约定的陪嫁物品缺了一件,1991年8月29日,甘肃渭源县会川镇 吴平关 摄

评论