虔诚的视觉供养人——访摄影家吴平关

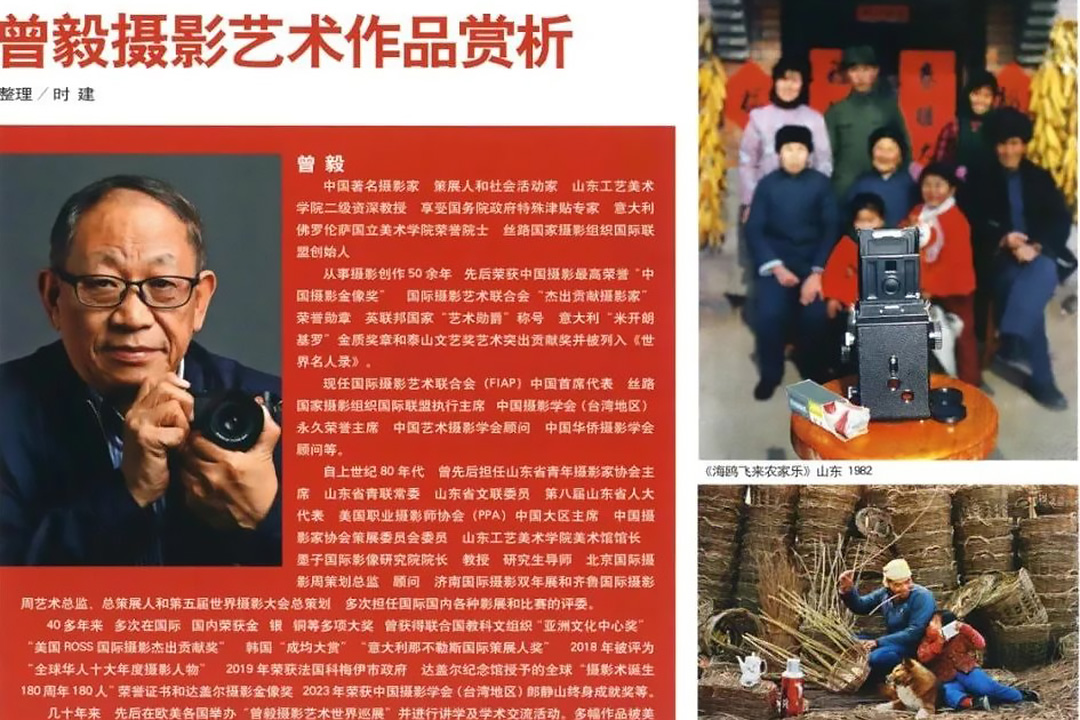

曾:看到吴平关的《西出长安》,不免联想起张骞自长安出使西域开辟“丝绸之路”至今已两千多年。就在两千年后的 1989年开始至 2018年,吴平关西出阳关用了 30年的时间,又沿着这条路用他个人的独特视角,观看并记录了长安以西这条路上的历史文化遗迹和生活在那里的各民族原住民的生活状态,为古老而又现代的“丝绸之路”建立了一套完整的视觉影像文本和历史文献档案。

从“丝绸之路”的角度看,吴平关的作品有着特别的现实意义。“一带一路”是咱们国家级的顶层合作倡议,旨在借用古代“丝绸之路”的历史符号,以和平发展的态度与沿线国家发展经济合作伙伴关系,共同打造政治互信、经济融合、文化包容的利益共同体、命运共同体和责任共同体。在“一带一路”的语境下,吴平关的作品中所折射出的历史变迁具有重要现实意义和历史文献价值。我们可以在这组作品中看到,西北地区自 20世纪八九十年代至今的发展历程,人文、地理、百姓的精神风貌也都发生了翻天覆地的变化。这种历史的沧桑巨变,在他的影像中十分直接地呈现了出来。

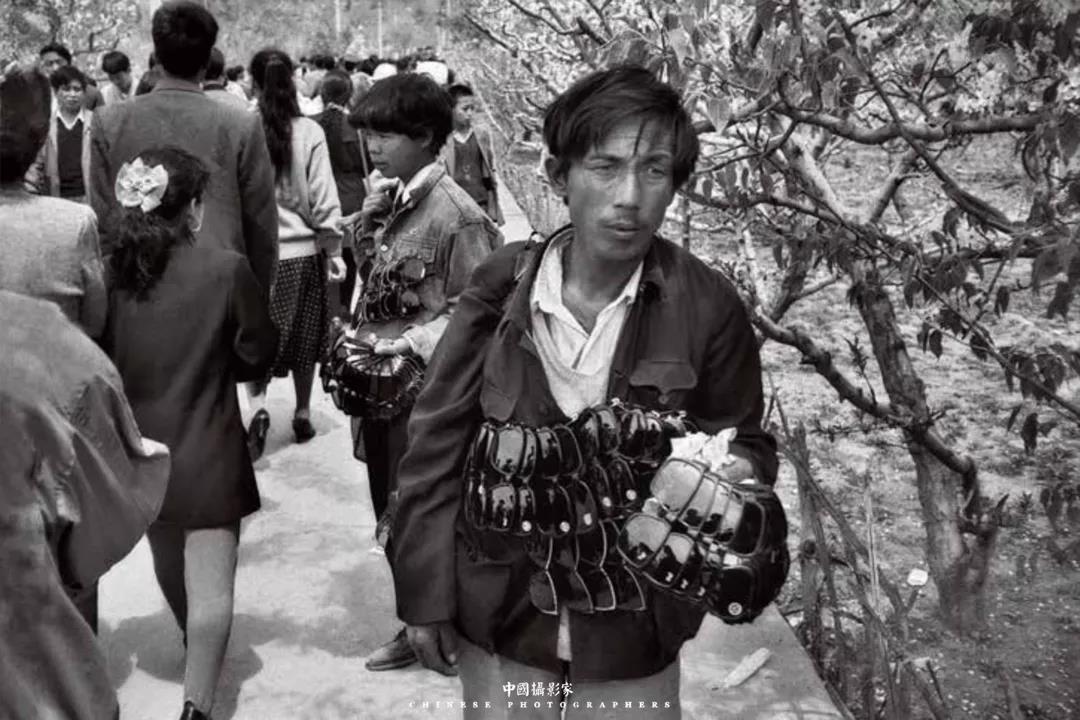

“西北偏西”系列:在人群中推销太阳镜的小贩,1994年5月,兰州安宁区 吴平关 摄

阳:你是怎么想到要做《大河流过》这组作品?恰逢国家文化公园建设战略,从这个角度来讲,你这部作品的拍摄是特别有前瞻性和远见的。你的创作初衷是什么?

吴:黄河我是很熟悉的,我从小就一直成长、生活在黄河边,那里有很多难忘的事情。少年的时候,晚上就在黄河边的清风下拉小提琴练习曲,对河岸、浅滩、羊皮筏子特别有情感,平时在拍摄中也积累了很多关于黄河的影像。2019年 8月份,我还参加过一个为期46天的黄河漂流考察,坐着羊皮筏子从兰州一直漂到包头,吃了很多苦,也对黄河产生了一种特别、强烈的认知。

我心中的黄河是一条不朽而伟大的大河,它的伟大不仅仅在于壶口瀑布的那种壮观,而在于它非常不离不弃地,甚至是悲壮地养育了沿岸的人民。我的作品就是想表达出黄河既平静又反复无常的状态,并期望通过这些影像来折射出我们中华民族一路走来的激荡与艰辛。

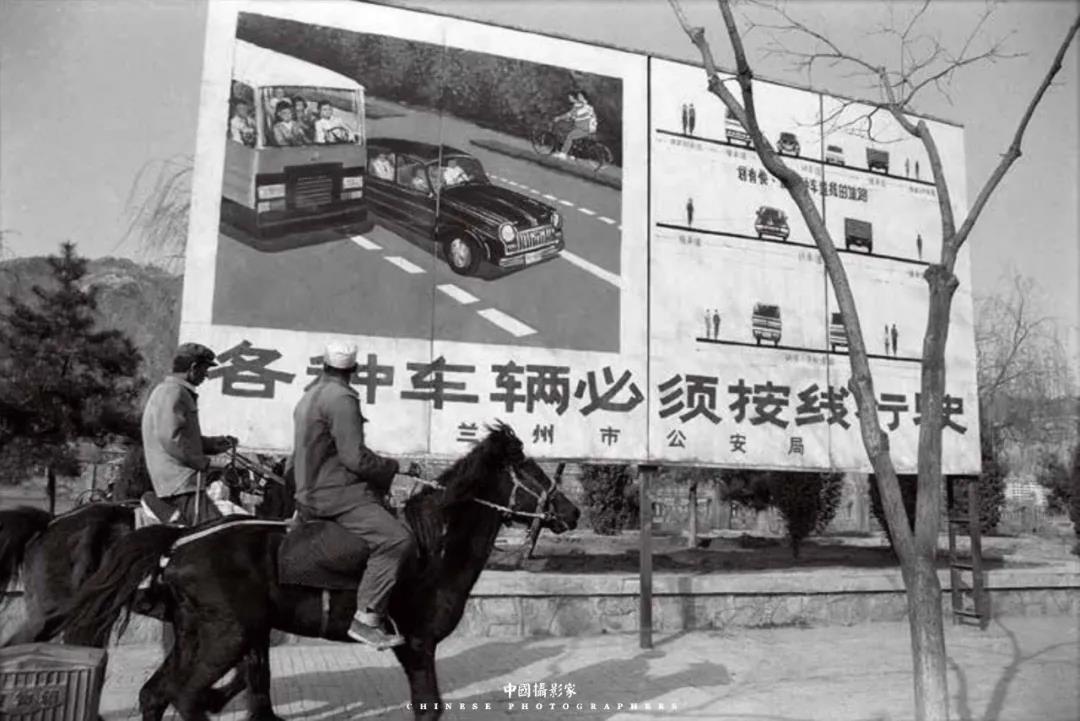

“西北偏西”系列:骑马在闹市区的农民,1992年4月17日,兰州七里河区滨河中路 吴平关 摄

评论