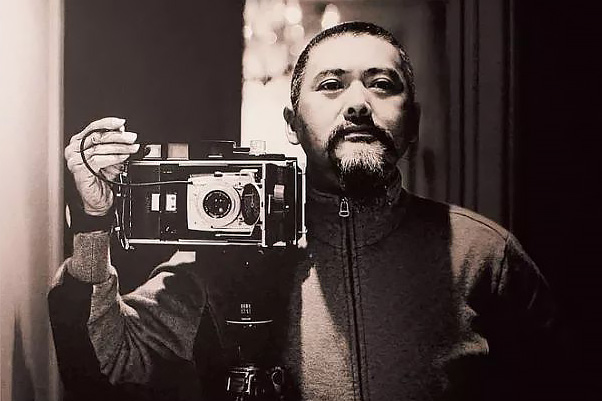

虔诚的视觉供养人——访摄影家吴平关

阳:黄河表面上看起来很平静,但河流下面可是波涛汹涌,暗藏潜流。

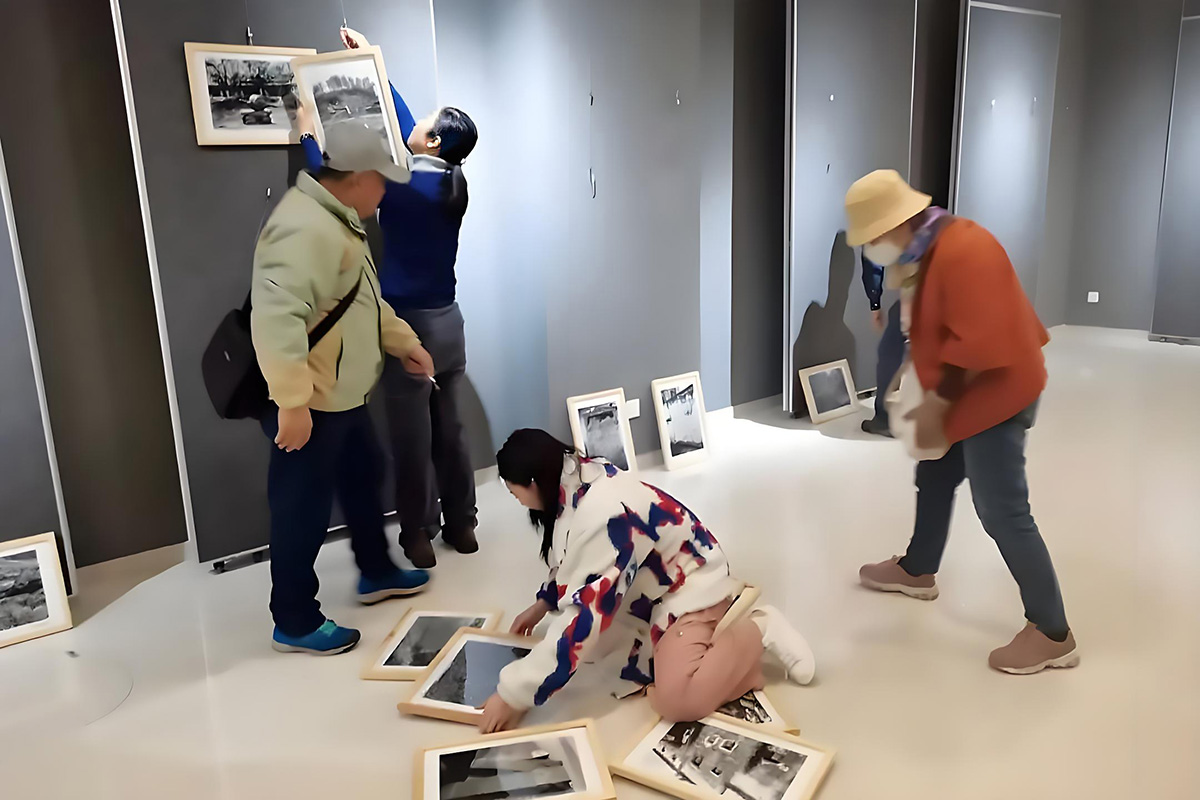

吴:是的,黄河变幻多端,平静的水面下有很多急流险滩。黄河作为中华民族的母亲河,它艰辛地哺育了沿岸的百姓,但她也是一条充满苦难的河 ——这是我对黄河的认知,也是我想通过作品来表达的。《大河流过》从摄影上来说,是对当今黄河两岸民众生存环境和状态的慎重记录,希望能比较全面地辐射整个区域,形成一个完整的视觉叙事;从行为上来说,是一次有计划的、涵盖黄河流域全程的视觉供养行为;从展览形式上来说,《大河流过》这部作品在第七届西双版纳国际影像展( 2018年)首展的时候,我希望观众能沉下心来,静静地读这组作品,同时也希望能有一些身临其境的观看体验—我们布置了一个巨大的黄河流域地图,将芨芨草绳子在墙上拼出黄河流程图挂于其间,又把全部作品印制在红色的布条上,悬挂在那幅作品的拍摄处,远远地看仿佛是祈福的布条。同时,我还从兰州带了一盒黄河边的沙土充当香炉,里面插上三根芦苇秆象征香火,从而营造出祈愿祈福的意味……我希望自己能成为一个虔诚的视觉供养人,为生活留影,为历史存相,为民众祈福。

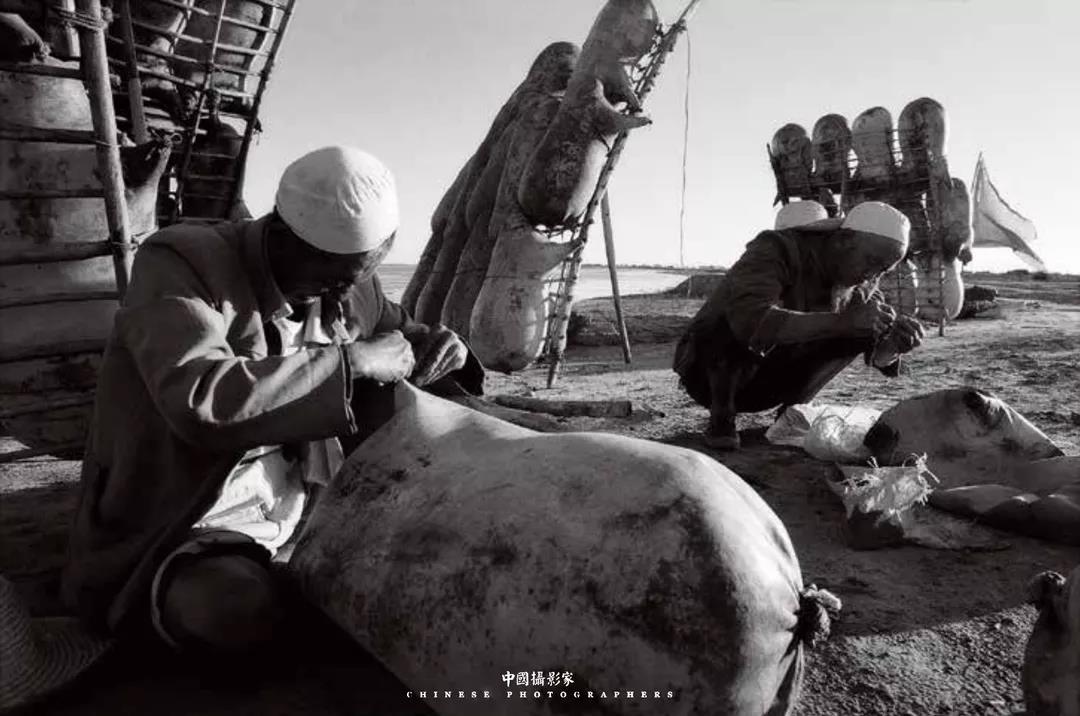

“西北偏西”系列:在黄河边补皮囊的兰州筏客,1999年8月9日,内蒙磴口市皮房圪旦 吴平关 摄

阳:前几年比较流行的“景观摄影”,摄影师带有很强的个人观看态度和摄影语言,你的《大河流过》有受到当代影像表达的影响吗?

吴:我是一直在进行连续性拍摄的,也汲取了其他一些当代影像表达的理念和风格。但我还是希望自己的表达,能够在视觉的统一性和影像的延续性上恰当顺畅,自然天成。当然,后期拍的这些东西,除了继续沿用以前的那种摄影语言,更多地也在兼顾视觉表达的因素。视觉因素镶嵌到作品里面很受用,能提升作品的观赏性、关注度,还能为观者理解作品提供更加宽广的想象空间。当然,我不会去追求那种所谓的视觉冲击力,我想要的是作为个体生命在面对生活时,脑海里浮现出的那些关于物理空间与精神空间关系里的艺术想象。

再一个,我是从传统摄影过来的,习惯用胶片拍摄,当时如果景别特别大,可能不利于主体的表现。所以,之前拍摄的照片构图上都很满,这样的画面往往会阻断观看者的情绪发散和视觉想象,意识和认知无法向画面外面延伸发散。这个缺陷应该是受当时材质的影响吧。因为,你用廉价的相机和胶卷,若想把内容表现得足够充分,画面 就要尽量地饱满,这样银盐颗粒才能被充分利用,清晰度才能好点。在拍摄《大河流过》的初期,我有意识地放开了画面,但还是不够宽泛,原来的潜意识仍然在左右我。到后期拍摄的时候,我就能自如地大开大合了。事实上,应用直接摄影的方法,我从框取“自然状态下的客观存在”,到“含有视觉体验的客观存在”,再到“纯视觉下的客观存在”,这个过程经历了10年时间。《大河流过》里的作品,是生命个体从视觉出发对客观存在的挽留与怀念,希望它能以视觉感受为原点表达出叙事,同时也能给观者留下更多的想象余地和空间。所以,在这部作品里既有一些大开大合的空间,也有一些受到观念摄影影响的细节,这兴许是一个时代的产物,也是一个摄影实践者的自我救赎与自然显露。

“西出长安”系列:在唐僧铜像前留影的游客,2007年5月1日,陕西西安市 吴平关 摄

评论