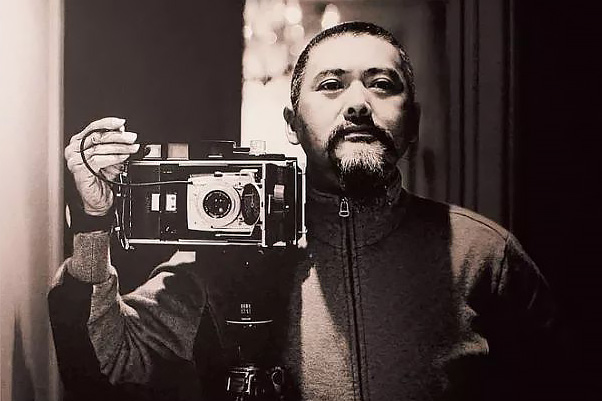

虔诚的视觉供养人——访摄影家吴平关

阳:《河西走廊》相比于“北方三部曲”确实很不一样,更多的是一种视觉训练和实验,请谈一谈这组作品。

吴:这组作品我目前还在拍。河西走廊长达一千多公里,它不仅在中国西北人的生活中发挥着重大作用,更是一种精神的象征。每当我身临其中,在绵延而冰冷的山峦和一望无际的荒漠里,我看到的不仅有悲悯、苦难、无奈、麻木,更多的则是生存本能、坚韧性格和人文精神。这条走廊犹如变化万千的古老隐喻,促使我怀着感恩的心游历其中,记录下随处都能看到的人与景。在拍摄时候,我尽力用一种更本能纯粹的状态来观看,努力屏蔽叙事与说教,期望能理解自然的话语,看懂自然的显现,只凝固那些引起我共鸣的物理空间,用纯粹的视觉语言表达出当时的个人感悟。

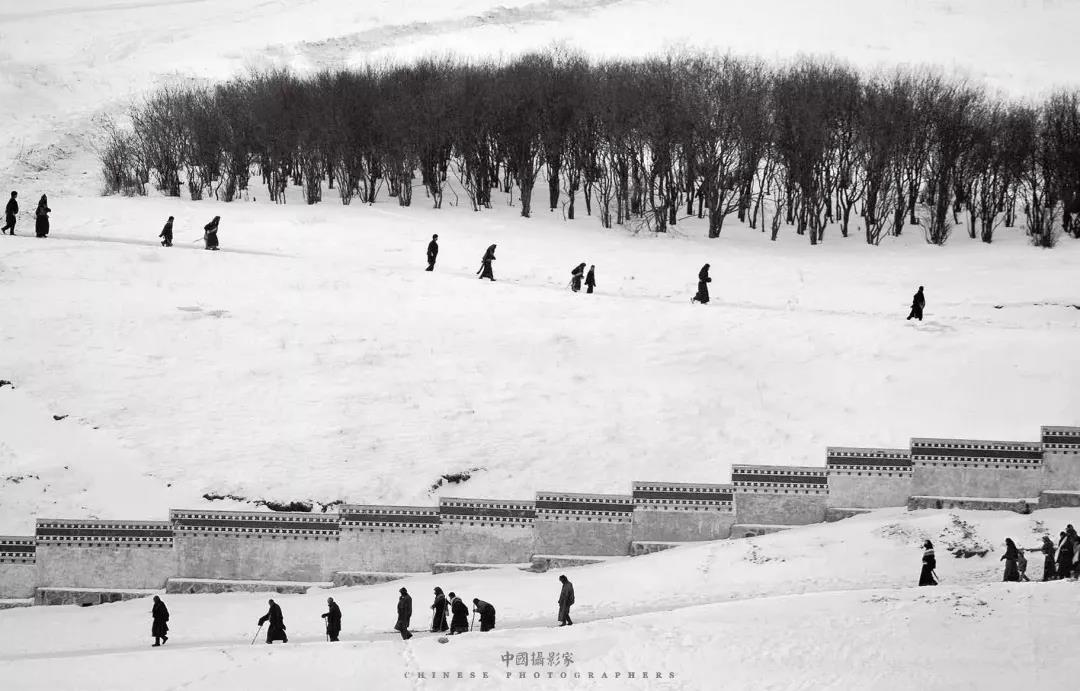

“大河流过”系列:早晨转经的人们,2008年2月19日,四川若盖尔县 吴平关 摄

阳:你为什么觉得拍纪实摄影很痛苦,而拍观念摄影是轻松的?

吴:摄影师也许都不愿意重复拍摄相似的画面,更不愿意总是讲述一个故事。今天,当我依然以当年的思考维度和观看态度,再次举起相机对准生活的时候,仿佛我 20年前拍摄过的情景又一次浮现眼前,只不过生存环境或人们的着装不同了,那种让人热泪盈眶的生活状态依旧。每每如此这般,我内心升腾的不是对生活的希望,而是绝望。说实在话,我拍摄这些作品的历程,心理所承受的感受一般人是难以想象的,甚至可以说许多作品都是瞬间与泪水交织在一起的,那是一种万念俱灰、声泪俱下的生命感知。所以说,我的“北方三部曲”不仅与这片土地有关,也与我的心灵有关,更与我的生存状态息息相关。

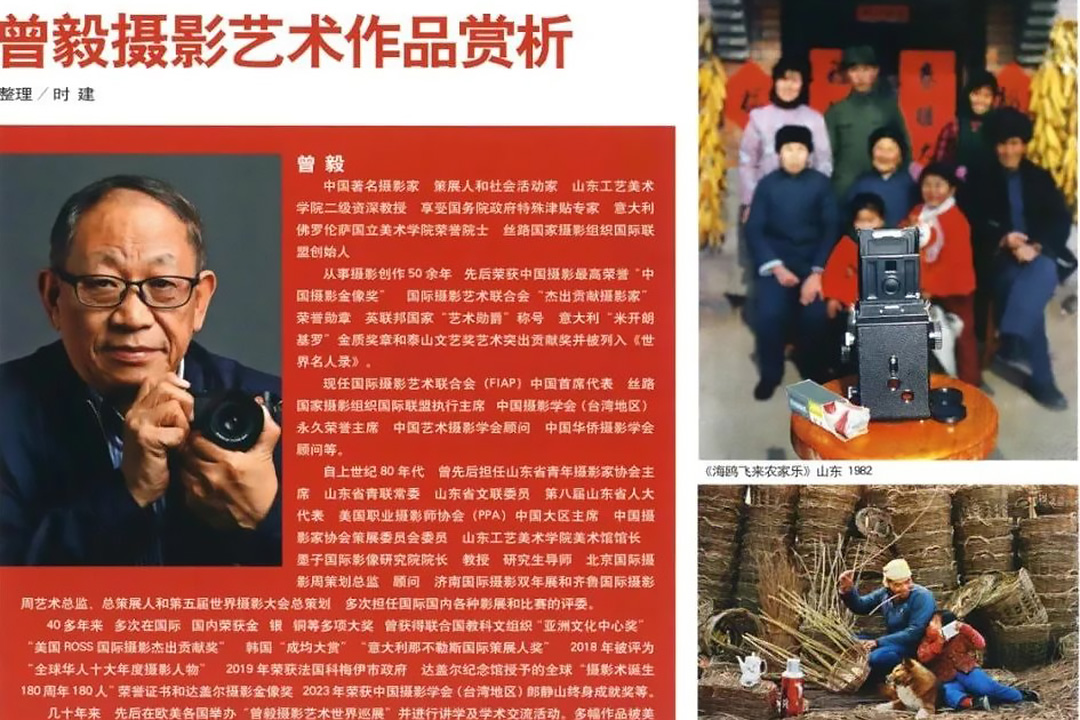

2012年以来,为了进行一些影像实验,我与曾毅、陈小波、王征、藏策等人交往甚密,他们比较深刻地了解我的拍摄状态,建议我“放下再放下”。我经历了一个适应性调整的过程,逐步从传统纪实摄影的拍摄状态,转向更纯粹的视觉化表达状态。当然,在这个递进的变化过程中,我也有过徘徊、阵痛和挣扎,希望自己能够成长为既能长期拍摄纪实摄影项目,又能用当代摄影方法表达自我感受的摄影师。

曾:我认为吴平关的创作历程与他的经历及其生活环境有很大的关系。因为他在兰州第一毛纺织厂工作,在20世纪六十七年代,那是非常好的一个大型国企,在那儿做一个宣传科的宣传员是非常幸福的事情。但是后来随着改革开放,企业倒闭了,这对他带来的打击是挥之不去的,影响了他的一生。如果这个毛纺厂现在一直经济效益非常好的话,我相信他完全不会是这种心态。所以,我们应当充分理解他的这种情结。但是我觉得他的生活和工作经历赋予他一种力量,促使他执着地追求和探索。他能够及时地在传统纪实摄影的基础上,很快地转向当代艺术和观念摄影,并进行探索和实践,而且非常成功,这一点我感觉是很难得的,也是很值得学习和借鉴的。

“大河流过”系列:雪后出行的藏族妇女,2004年10月3日,青海达日县 吴平关 摄

评论