虔诚的视觉供养人——访摄影家吴平关

阳:你多次参与到济南国际摄影双年展中,这些经历对你的创作和思考产生了怎样的影响?

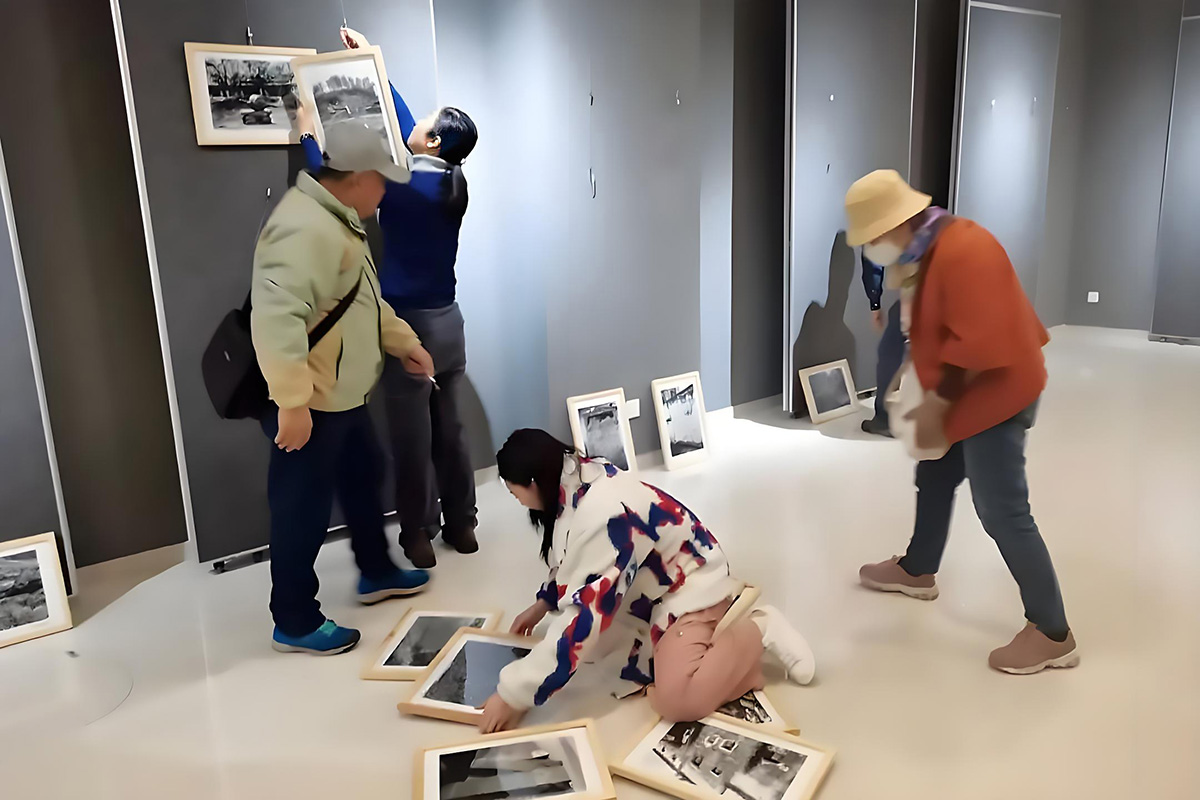

吴:从第四届济南国际摄影双年展开始到现在,每一届我都参与其中,我做的都是具体工作,这些工作需要仔细研读参展作品,有机会和其他艺术家面对面交流,这些给了我很多锻炼和提高,特别是在我从纪实摄影到观念摄影的转变过程中,起到很重要的作用。在创作中如果有偏差,我也能通过这个平台,包括别的平台得到及时的纠正。

济南国际摄影双年展一直致力于中国视觉艺术的探索,这些年来做了很多努力。从济南双年展不断进步的过程中,也能反映出我们中国摄影在这十年中巨大的进步与变化。我觉得中国文学艺术界进步最大的就是摄影,从原来的直接摄影——讲究经典图式、追求视觉冲击力与“决定性瞬间”,到现在的多层面、多元化表达,这些都体现出了中国摄影的进步,也说明我们的努力或者思考还是有成果的。

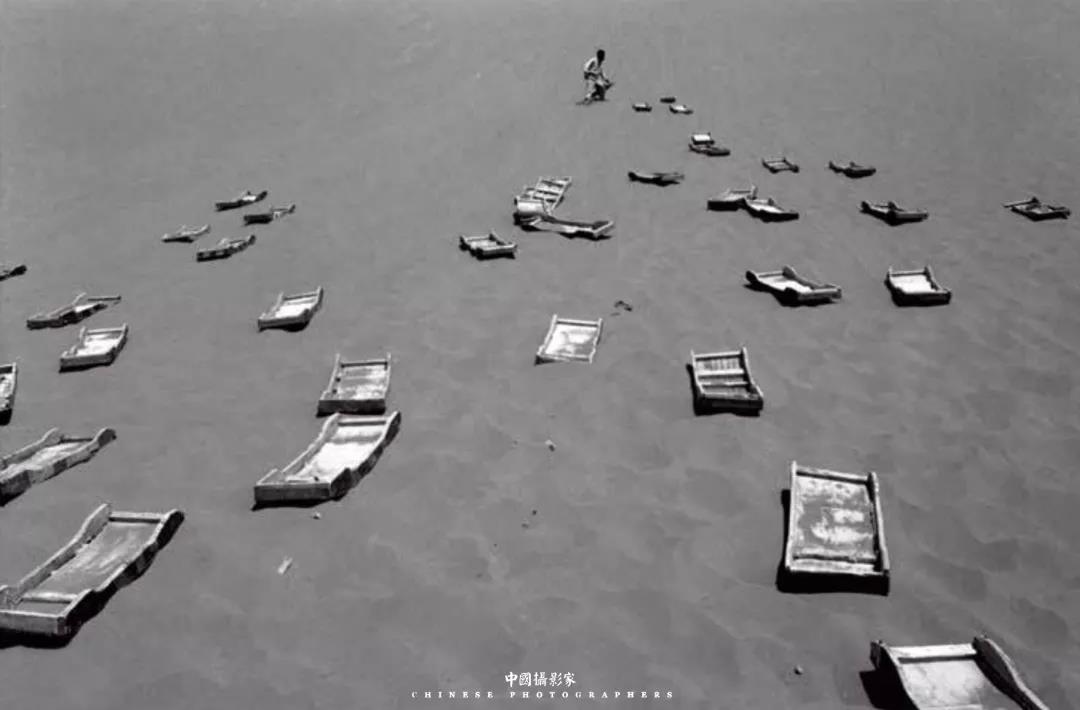

“大河流过”系列:在黄河口闲转的游客,2016年10月16日,山东东营黄河口镇 吴平关 摄

阳:你如何看待中国的纪实摄影现状,你觉得在多媒体时代,纪实摄影将何去何从?

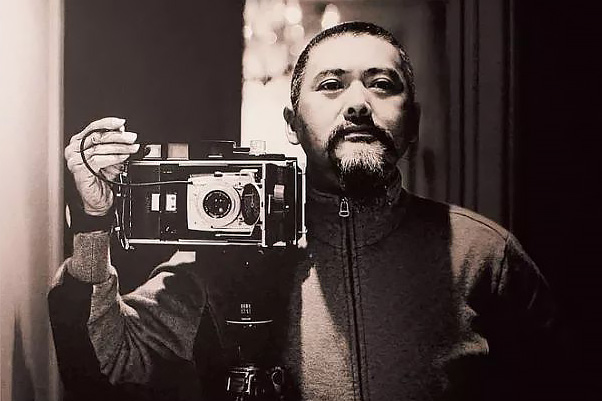

吴:我是中国纪实摄影发展的亲历者,也是观望者和思考者。中国纪实摄影一路走来,造就了一代纪实摄影家,他们的影像风格和思考方式具有时代特性。以我理解,纪实摄影应该是一个怀着深厚的情感持续关注、递进发展的项目,它应该是一种对现实存在进行的理性梳理和客观纪录,其特点是思考连贯、语言统一、叙述完整、跨度够长,还应该提炼出其中的精神内涵,建立起自己的逻辑关系,并有适度的批判性和思想性,最好有自己的看法和结论。

当下的纪实摄影和以前的纪实摄影相比发生了许多变化,也面临着更多新的困难和挑战,如果继续之前的那一套纪实摄影思路和方式,可能就行不通了,需要发掘更匹配这个时代特征的思考和拍摄方式。我希望中国摄影能够回到摄影的本体,从原点再出发。中国摄影若想在世界上拥有一席之地,还是要扎根于中华民族文化的大地。我们现在习惯用西方的标准来衡量自己的作品,这就像用英制的卡尺,来量我们用市尺量过的土布,自然显得有些不合时宜。是不是有这样一种可能,让我们的度量单位市尺,也能够成为一个国际通用标准呢?中国的摄影艺术应该有自己的评价标准,这种标准不是以工具论为依据的,而是应该从摄影本体出发,用中华民族的文化孕育成长出成果来。在这方面,我们需要多一些民族自尊心和自信心。

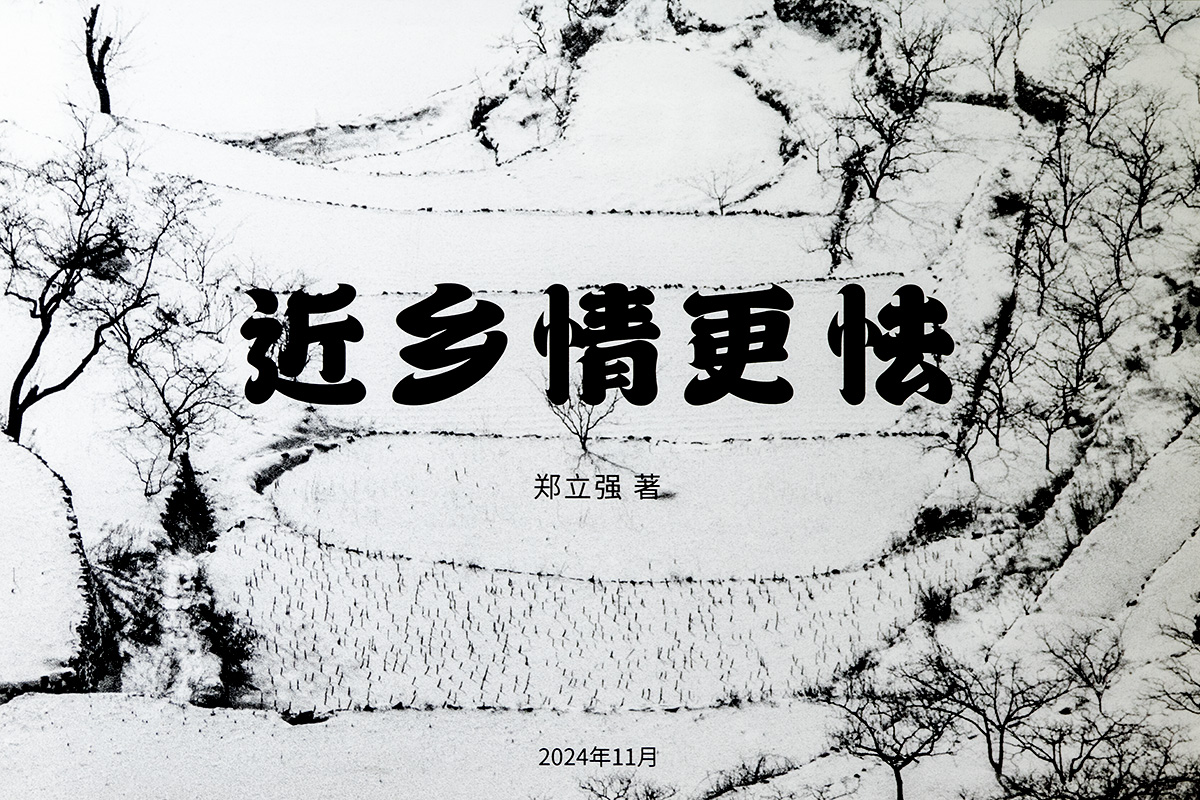

“大河流过”系列:收滑沙板的个体经营户,1997年8月25日,宁夏中卫市 吴平关 摄

评论