中国摄影艺术

二、新中国的摄影艺术(1949—2000)

1949年,中华人民共和国宣告成立,摄影家石少华、罗光达、侯波等14人担负了开国大典的报道,童小鹏拍摄的“毛泽东讲话”,成为新中国第一幅彩色照片,揭开了中国摄影新的一页。

1、50年代的中国摄影

50年代的中国是一个犹如童话般充满美好记忆的时代,当时的中国摄影还远未普及,从事摄影工作的主要是两类人:一类是从解放区过来的长期从事战争摄影报道的随军记者,以其鲜明的立场和丰富的报道摄影经验,很快成为新中国摄影界的骨干力量。另一类是曾经在国民党统治区为报社工作的摄影记者,以及大批从事照相馆经营的摄影人员,拍摄风格主要延续了唯美主义的摄影方式和情调,具有较强的民间色彩。

1950年,第一本大型的以图片报道为主的八开彩印杂志《人民画报》正式创刊。第二年,另外一本相同规模和印刷质量的图片类杂志《解放军画报》创刊。这两本画报和后来在1955年创刊的《民族画报》呈三足鼎立之势,并将此格局一直保持到80年代中期。它们在摄影报道和图像传播方面所起到的作用,并不亚于世界一流的杂志《生活》、《观察》或是《巴黎竞赛画报》。

50年代的摄影一方面以社会纪实为主,著名的代表作有齐观山的《斗地主》,时盘棋的《烧地契》,高亚雄的《上甘岭战斗》,蔡尚雄的《修建高炉》,张其军的《鼓动》,李仲魁的《在结婚登记处》,李曙的《农民诗人王老九》等。这些作品从今天看来,都已经成为一个时代最具象征意义的视觉记录和图像符号。另一方面,以人像、花卉、静物和风景为主要题材的拍摄,也在一些著名摄影家的努力下得到了健康的发展。如郑景康的《画家齐白石》,黄翔的《黄山雨后》,张印泉的《静物》,熬恩洪的《油菜花》等。这些以情感和趣味表达为主要特点的作品,延承了中国传统艺术的特色,以“写神”为主,奠定了中国摄影界“艺术摄影”的美学标准,甚至一直影响到今天。

50年代摄影界最重要的成果,就是在1959年为国庆10周年编辑制作的大型画册《中国》。这部编入了172位摄影家的464幅摄影图片、重达8公斤的里程碑式的画册,如同一部史诗展现了新中国成立后10年间的精神面貌。其中最具影响的作品有吕厚民的《欢送志愿军归国》,孟宪全的《送别亲人》,田原的《炼钢能手李绍奎》,茹遂初的《要把洮河引上山》,陈勃的《冒雨奋战》,袁毅平的《东方红》等。

2、时代重压下的摄影

60年代前期,在整个政治空气尚不紧张的背景下,中国摄影家开始将自己的人生哲学与摄影拍摄协调起来,将自己的审美情趣与摄影的服务功能尽可能和谐地糅合在一起,诞生了这样一些有代表性的摄影作品:牛畏予的《跟我走》,陈文辉的《我是一个兵》,陈复礼的《漓江早渡》等。

接下来,50年代那种花花草草的摄影已经被逐渐认为是脱离时代的小资情调;风景不再是纯粹的风景,而是祖国大好河山和呈现出社会主义新气象的新农村;任何个人的表现都被认为是可耻的。随着无产阶级文化大革命的狂飙突进,摄影家个人已经成为整个历史的一部分,个人价值完全消失在历史价值之中。摄影在精神方向上的一致性,构成了前所未有的惊人景观。摄影界“题材决定论”、“主题先行”的创造方法盛行一时,“坐在家里想画面,到了现场摆画面,群众当演员,我来拍照片”,成为当时摄影创作的真实描述。

然而也有一些忠实于历史真实的摄影家坚守着自己的立场,以客观的角度纪实了一个特定历史时期的真实面貌。这些画面对于了解中国历史的演进,有着不可替代的重要作用。1976年,“四五”运动敲响了“四人帮”的丧钟,也给中国摄影界带来了历史性的转机。1月8日和4月5日,在纪念周总理的悼念活动中许多人冒着生命危险拍摄的大量现场照片,成为中国当代摄影史上值得永远记取的一幕。

随后,参加“四五”运动摄影的吴鹏、高强、罗小韵、李晓斌、王志平等发起编辑的“四五”运动摄影画册,直到1979年由叶剑英元帅题写书名《人民的悼念》后,才得以正式出版。其中最具代表性的作品有吴鹏的《团结起来到明天》、罗小韵的《力挽狂澜》、王立平的《让我们的血流在一起》等。

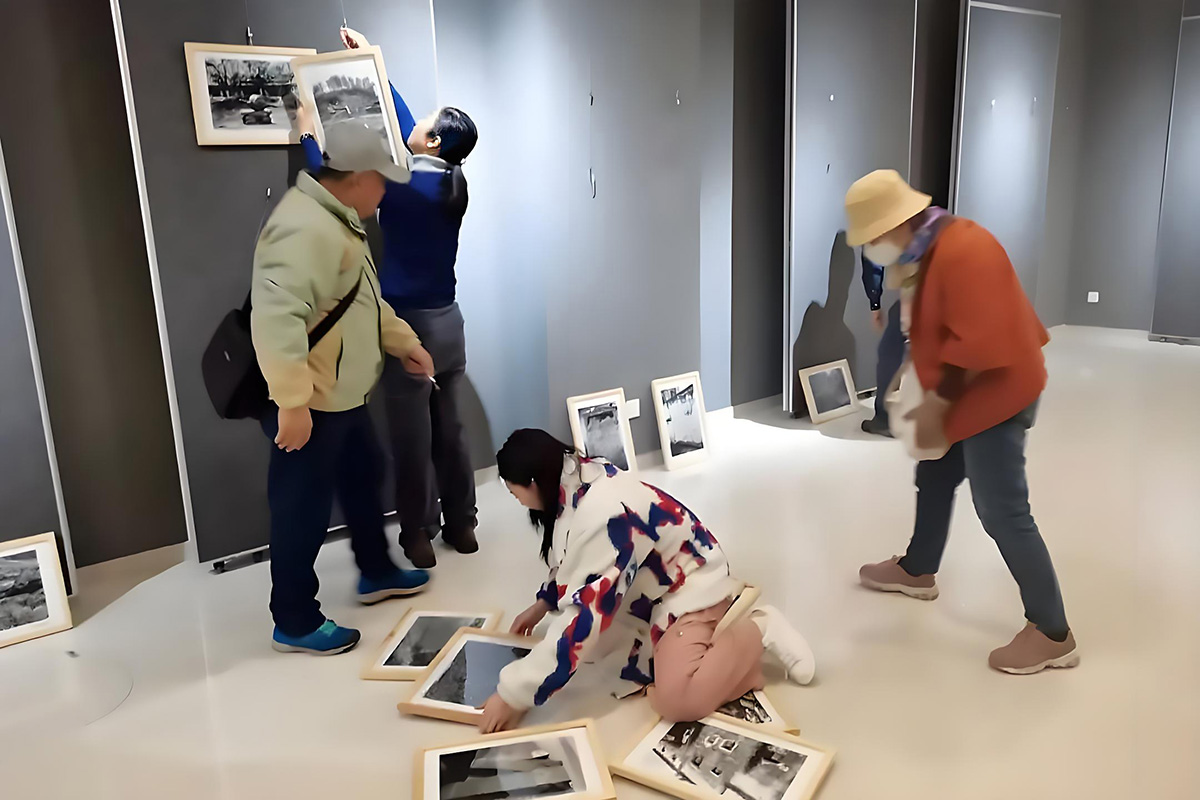

“四五”运动摄影为推进中国社会变革发挥了巨大作用,也因此涌现出一批摄影新人。时隔三年,以这伙年轻人为主组成的新中国第一个民间摄影团体“四月影会”成立,并于1979年4月5日在北京中山公园举办了《自然·社会·人》艺术摄影展第一回,展出了50位作者的300幅作品,25天接待了7万多观众,惊动了北京城。展览锋芒毕露地对极左的文艺思潮遗风、对神性的权威提出了挑战,浓郁的人情味和生活气息是首展作品最显著的特色。

同年7月14日香港著名摄影家陈复礼的摄影展在北京中国美术馆展出,以画意摄影的风格吸引了六七万观众的目光,颠覆了“重大题材”或“长官意志”对摄影界的统治,对中国摄影在新时期的发展起到了不可低估的作用。

3、蓬勃发展期

80年代的中国摄影,处于一个新旧交替的时代,历史的巨大变化毫不留情地给摄影文化留下了难以磨灭的痕迹。群众性的摄影活动的普及和开展,无疑给中国摄影的复苏提供了良好的基础。一方面,作为中国最高级别的全国摄影艺术展览,从1982年的第12届一直到1988年的第15届,主要以唯美的创作风格倾向扭转了摄影曾经是作为一种说教的偏差,从推动群众性的摄影创作和加快摄影的普及方面起到了不可低估的作用。另一方面,一种作为潜在的对现有摄影文化的自觉突围,都只是处于一个非主流的状态——在展览形式上,有第二回《自然·社会·人》展览,《现代摄影沙龙》85展、86展,《太阳·人》影展,《80平米影展》,王氏四兄弟的《广场漫步摄影展览》,以及规模盛大的《艰巨历程》全国摄影公开赛以及优秀作品展,其观众之多、反应之大、都超过了权威的国展。在摄影群体和个体上,如上海的北河盟、陕西摄影群体、厦门青年摄影群体以及北京的裂变群体等,以其批判意识和创新观念,为80年代的中国摄影留下了许多可为资鉴的历史回音。

80年代人体摄影热的出现,也是当时的摄影热点之一。1988年第15届全国影展的金牌奖《太阳与人》,因为作品是翻拍的人体,自然成为这一热点上的导火索。与此同时,在北京“油画人体艺术大展”之后,1988年11月下旬,在几位摄影爱好者的策划下,由上海艺术家杂志社和上海图书馆印刷厂联合举办了《国外人体摄影艺术观摩展》,尽管展览本身只是翻拍放大了近百幅国外人体摄影作品并配以简单的文字,但是在以后短短的八天展出过程中,参观人数高达二万。

此后这个影展“移师”重庆,在1989年春节期间的山城引起了又一轮轰动,广西人民出版社还在此基础上出版了一本题为《国外人体摄影艺术观摩展首展作品集》。由于1989年中国特定的历史环境背景,注定了人体摄影的热潮在中国转入低潮,但是80年代的人体摄影热对于中国社会的冲击毕竟起到了一种良性的疏导作用。

80年代的中国摄影还有许多值得一说的话题,比如1985年潘科和侯登科拍摄的《出征》所引起的批评指责,触发了关于人性在摄影表达中的思考;1985年秋天由王氏四兄弟联合举办的《广场漫步摄影展览》,以平民化的观念视角切入生活;1987年由杨绍明拍摄的系列照片《退下来以后的邓小平》在第31届世界新闻摄影比赛中,获得“新闻人物”系列三等奖,使中国摄影家在“荷赛”中第一次实现了零的突破;1989年4月15日,88名中外摄影师在中国各地同时“曝光”,国际系列丛书《生活中的一日》第九部《中国一日》以八种文字向世界各地发行;1989年8月,中国摄影艺术金像奖首次评奖完成,10位摄影家成为首次金像奖的获得者……

4、进入传媒时代

90年代的中国摄影进入了被称之为的“传媒时代”。高科技、数字化以及网络空间的逐渐拓展,使中国摄影家将更多的精力放在了对摄影视觉语言的探索上。纪实摄影和报道摄影得到了更为规范化的发展,其中最有影响的就是解海龙的《希望工程》,成为纪实摄影的典范。中国摄影家参加的国际性摄影大赛屡屡获得大奖。图片市场也逐渐成形,其中许多中国摄影家的作品在国际市场上十分看好,这些摄影家包括陈长芬、晋永权、刘铮、庄辉、王劲松、洪浩等等,为中国摄影作品市场商业化的成熟,提供了令人向往的美好前景。

评论