中国摄影艺术

三、以艺术审美为主要特征

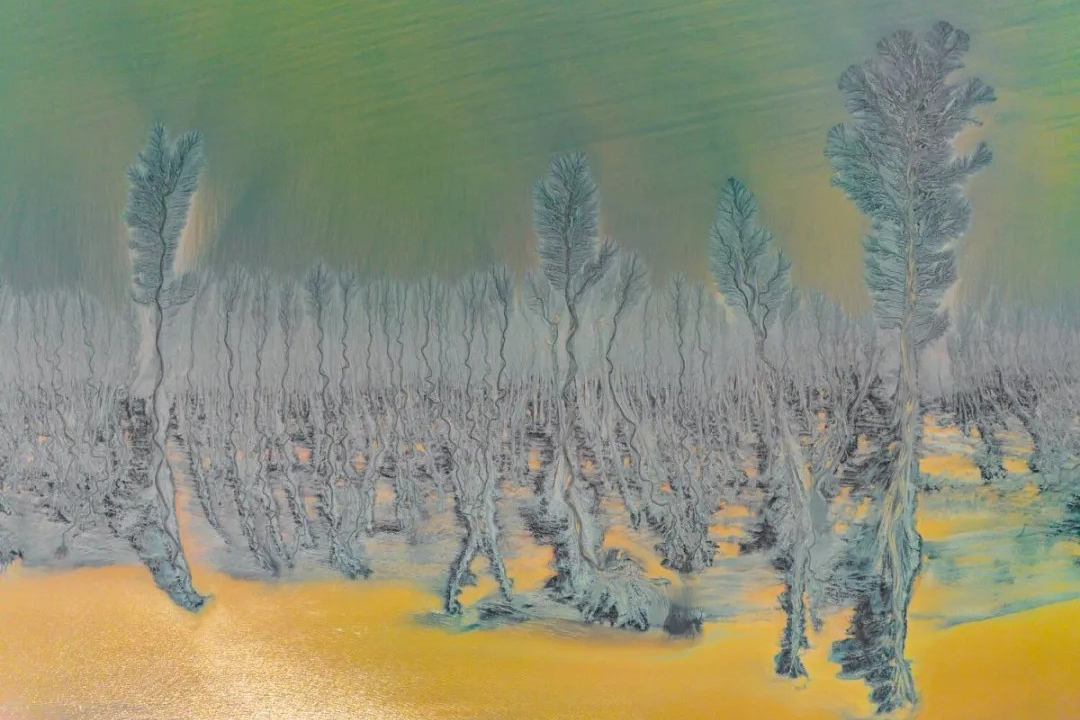

1、画意摄影的特征

摄影最初是作为一门科学手段出现在人类视野中的,它以客观真实的记录为特征,科学地还原社会发展的场景。然而这样一种快捷的记录方式,很快就被许多摄影师用作艺术的表现手段。尤其是从表面上看,摄影和绘画有着许多相似之处,以摄影的技巧模拟绘画的风格,从而让摄影也成为一门艺术,正是早期摄影师努力的方向之一。于是画意审美风格的摄影作品很快就成为一种潮流,“使用照相机的画家”正是从这样一个角度,说出了画意摄影的奥秘。

2、领军人物郎静山

在中国画意摄影领域中最具杰出成就的人物,当属台湾摄影大师郎静山先生,他在1939年以中国山水画理论为基础,结合摄影艺术的特点,创造了集锦摄影(Composite Picture)的独特技法,并由此获得英国皇家摄影学会高级会士、美国摄影学会高级会士等多项高级荣誉称号。当时他发现了瑞典著名摄影家雷兰德于1857年采用合成的方式创作的照片,突然来了灵感。他自幼研究中国画理,深谙我国南北朝时代南齐画家谢赫所创论六法中的“经营位置”和“传模移写”二法,于是潜心钻研,终于创立了再现中国传统绘画意境的“集锦摄影”方式。

郎静山的集锦摄影,是中国绘画风格和摄影技法的统一,要求作者不仅具备对摄影艺术语言的把握,还必须对中国传统绘画形式有深入的研究、理解和实践,才可能出入自如,得心应手。比如《春树奇峰》是他最早的一幅集锦摄影作品,并在美国摄影沙龙入选。画面以中国画的长屏布局,深浅“落墨”,题款盖章,一付大家风度,难怪美国人见了惊奇不已,奉为上品。为了创作这样的画面,郎静山先生经常跋山涉水,搜尽天下奇峰,惨淡经营于胸臆,完成于照相纸上,使当时摄影界无人可以仿效。他的其他代表作还有:《晓汲清江》,《三山仙子婀娜娟娟》等。

3、早期摄影艺术家

著名摄影家、理论家和教育家张印泉也是这方面的佼佼者,他在30年代游历泰山、华山、黄山、庐山、莫干山之后,创作的《泰岱观云》、《凫塘点雨》成为传世之作。后来他又以《力挽狂澜》等作品鼓励人们奋进。他以其杰出的成就使我国摄影界有“南郎(郎静山)北张(张印泉)”之说,后来主要以摄影理论研究为主。

摄影家卢施福曾发起组织中国第一个摄影组织“黑白影社”并担任主席,他曾以《顽皮小孩》等作品在国际影展上获得十多个奖项,新中国成立后的摄影作品《东海皓月》、《云绕天都峰》等都有很大的影响,风格抒情且不失宏大之势。

曾担任中国摄影家协会副主席的黄翔,作品也以抒情画意为特征,从60年代起举办多次个人展览,在国际上也深有影响。他的代表作有:《漓江渔歌》、《黄山雨后》等风光佳作,以及通过静物摄影庆贺“四人帮”下台的经典之作《十月的螃蟹》。

在这一领域中的优秀摄影家还有:吴中行,1926年加入英国皇家摄影学会,曾担任“黑白影社”理事,代表作有《归牧》、《双鹅》等。吴寅伯,“黑白影社”成员,曾任《人民画报》社摄影记者,代表作有《芦花》、《落日》等。金石声,以静物小品摄影见长,曾主编《飞鹰》摄影杂志,代表作有《昆明湖》、《古寺春回》等。胡伯翔,曾与郎静山等人发起组织中华摄影学社,代表作有《热力》、《云溪轻漾》等。在1933年以业余摄影爱好者出现的薛子江,曾经在风光摄影的实践上颇有建树,他的《衡山初晓》等作品也足可列入风光摄影的佳作行列。敖恩洪,“黑白影社”成员,后期作品《油菜花》、《颐和园暮色》等都具画意色彩。袁廉民,从70年代起专心致志于黄山的拍摄,代表作有《玉屏胜景》、《云涌峰浮》等。

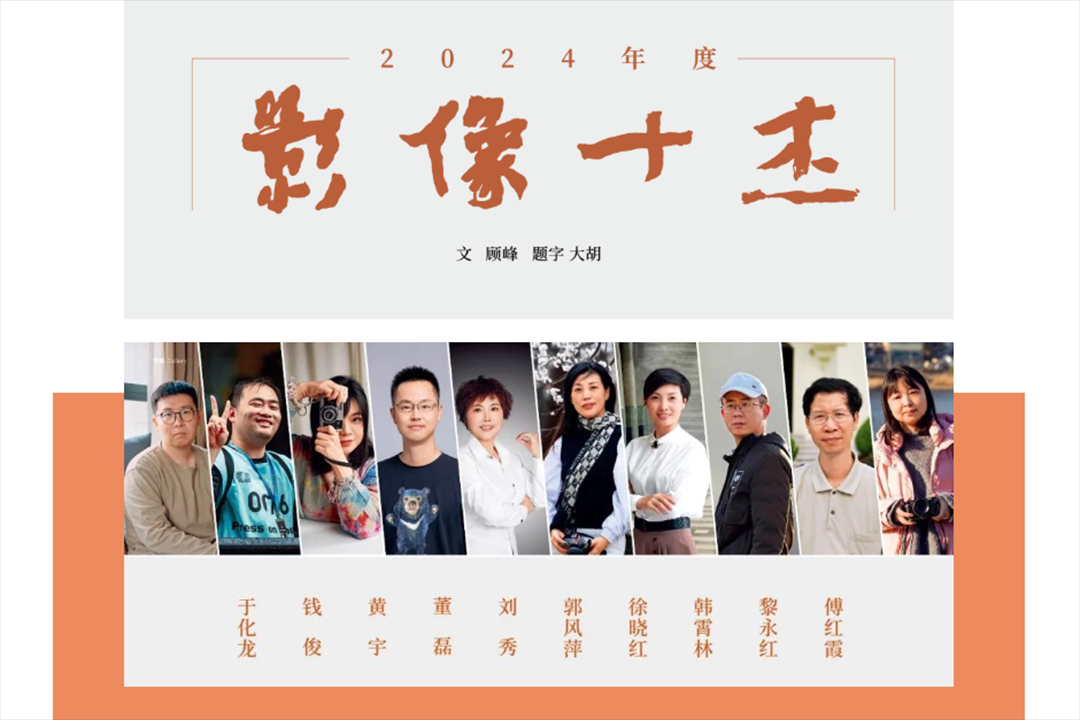

4、当代摄影艺术家

80年代以后在艺术摄影领域成就卓著的当代摄影家有:以风光摄影为主要特色的陈长芬、于云天、王建军、严钟义、赵承安、王达军、翟东风、罗小韵等,以人像摄影为主要表现空间的谢墨、亚辰、于仲安、潘杰等。尤其是著名风光摄影家陈长芬的《日月》,在具象和抽象之间,展开了摄影家非凡的想象力。作品足足酝酿了一年时间,受中国古代太极图的启示,借助于日月的形象来表达摄影家对宇宙的宏观感受。拍摄时在镜头上加了两个增倍镜,并利用尼康相机可以两次曝光及取景框内有十字坐标的优势,终于在1985年农历六月初七的晚上,在山东烟台,用了三个小时将日月准确合成。

5、香港的画意摄影

以画意摄影风格为主的艺术长卷中,还有一道独特的风景,那就是以陈复礼、简庆福等香港摄影家所共同构成的斑斓景观。从总体风格上看,由于受到环境和商业氛围的限制,香港摄影家的画意摄影不算宏大,有时可能会过于华丽甚至媚俗。但是他们与外来文化的频繁接触,加上比之大陆文化更少的制约,一些颇具个性的摄影家依然锋芒毕露,与东南亚一带相似的摄影风格一起,为画意摄影留下了值得一写的篇章。

陈复礼的摄影兴趣广泛,尤以风光摄影见长。自1959年开始,三游桂林,四上黄山,西登康藏,北临雪城,足迹遍及大江南北,长城内外。他早期热衷于集锦和沙龙摄影,60年代提出了“写实与画意结合”的艺术主张,身体力行,逐步形成了富于诗情画意和中国传统文化韵味的个人风格。我们可以从他1953年拍摄的《昨夜江边春水生》到1962年拍摄的《朝晖颂》,看出他的风格逐渐由空灵寡欲、清新淡雅向气势宏大、色彩浓郁发展,发现他不断追求变化的足迹。

另一位香港摄影家简庆福从1939年开始从影,也有60多年的历史。1951年拍摄的《黄山云》使其一举成名,第二年的《水波的旋律》更使他在摄影界确立了地位。简庆福的作品一如其人,他的胸襟开阔,不滞于物,为人慷慨大度,于是也就成就了他的作品之大气。简庆福的大胆出新,还表现在他对电脑制作的观念上,在90年代后期,已经年过古稀的简庆福依然大胆出新,通过电脑的后期加工,创作出令人耳目一新的精品。

在香港摄影界中还有不少优秀的摄影家,如获得“世界摄影十杰”的钱万里,曾经以一幅《报晓》技惊四座。又比如在国际沙龙摄影中频频得奖的连登良,结合传统的暗房技法刻意营造唯美的意境,一幅《傣族人家》可谓美仑美奂。还有极富创意色彩的黄贵权,从五十年代起就锐意创新,一幅《秋幻》似梦似真,虚实莫辨,颇得生命之真谛……这些摄影家毕生“唯美求善”,在香港的弹丸之地腾挪自如,他们的艺术实践和创作风格影响了几代人的摄影方式。

评论