二十六、物象的“本性”与“变性”,“具象性”与“象征性”(五) - 郑立强

物象的“本性”是好理解的,即物象的物质性及各种物象自身的特殊物质的特性。物象的“变性”在这里主要是指摄影学意义上即“视觉”意义上的变化性建立在物象变化的摄影应变性。

一切可供“拍摄”的物象,从内里到外表,无时无刻不在变化。这种变化特性的原因,有内在的成长动因,内在的衰变动因,也有外在的,由外力促成的动因,这种变化有时是均速的、缓慢的,有时是因各种条件的改变而时快时慢,有时是突然的、急骤的,当人们漫不经心、熟视无睹的时候,一切好像陈陈相因,司空见惯。当人们认真观察的时候,发现一切好像白驹过隙,早已改头换面,物是人非了。

善摄者不可以不了解这个世界的特性是“变”字当头。凡物之象莫不善变。近说自己,也是七日一剪甲,半月一理发。早晨满头青丝,傍晚已是霜鬓了。一日不见如隔三秋,士别三日当刮目相看,都是说变化之大之快。春夏秋冬……沧海桑田,整个世界日日在变,时时更新。新了又旧,旧了又新,无穷无尽。变是充满生机、充满希望、充满无尽的可能、充满不息的前程。摄人面对大千物象,会时时感到与哲理摩肩,与诗人接踵,与科学搭界,又与行侠同伍,端的是一派新体行业,其苦也不堪,其乐也昭昭。

凡物象皆可为“摄影”提供素材、题材,提供着摄影人取之不尽、用之不竭的象影、潜影、“像面”、主题。每一幅作品之中,观众者可能会忽略摄者,但绝不会忽略“被摄物”,观众者所观之物只有“被摄物象”,岂有它哉!摄影作品总是有意无意地试图把摄者挤出“圈外”,如果不是作品标签上的题注,那作品上简直找不到作者的一丝痕迹。

但是,摄影作品从哪里来?这是一个好问题!自然是从相机中来。但相机不会自生“婴儿”,仔细地辩白,仔细地推溯,得到的应是这样的答案:摄影的作品是从被摄的物象那里来,从被摄的物象那里直接生成,在相机里诞生,被摄物象既是它自己,又是相机(小孔成像)的婴儿!所以,把照片等同于摄影,几乎等同于说:摄影作品是从摄影作品中来。

万般奇妙的神技!没有一丝夸张,这事物就是这样。你不能不被它吸引,不能不被它牵引着,走向它,端详它,研究它,把它装进“黑匣子”带回家。

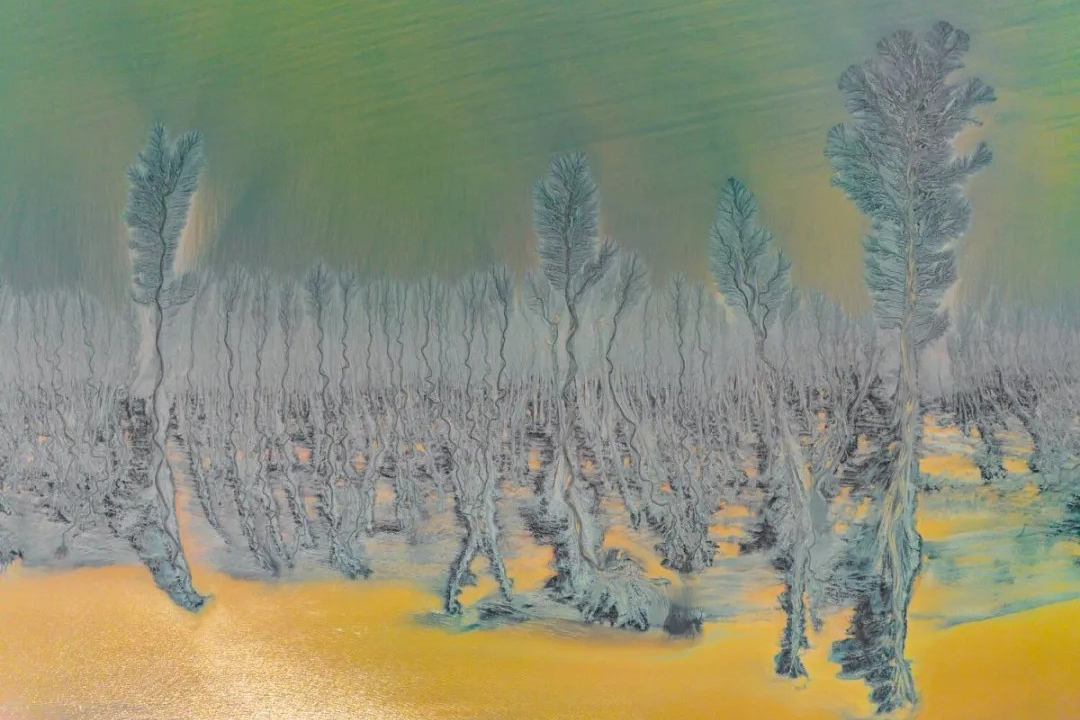

物象与“摄影”的神奇,首先是物象变化的神奇——相机实在是平凡的很。物象的神奇:你一千次一万次地把它装进“黑匣子”带回家,却没有一次会“重样”。不仅它一而再,再而千万地变,其它参与的“光”、摄影人、相机的自我变化都在进行中,并且都在时空的演进中……

当然要弄清楚,他们如何变、向何处变的基本倾向与规律。物象之变是“摄影”之变中幅度最大、范围最广的系统变化。摄影人在现场摄影中所要应对的主要精力,必然地注定要在这个方面完成其大部分的消耗。

每一种、每一个单体物象、物象组、物象群都有着各自的具体的样貌。苹果就是苹果,大树就是大树,殿堂就是殿堂,这是毋庸置疑的。然而有趣的问题在于,“摄影”是一项由摄影人参与的工程,不可能不烙有“人”的印痕。虽然大千物象自然地、自由地存在与演进,好像不以人的意志为左右。但是,摄影既然是人类文明的一部分,是视觉的“艺术”门类之一族,摄影人的主观能动性就会入侵其间,人的情感与思想、观念与个性,就会或浅显或深刻地注入他的作品,甚至在摄影现场的观看阶段,就已经给中意的物象赋予了一定的“意义”或“含义”。而事后观看作品的人们,也会认同这一“外加”的给予,甚至认为是“自然的真实”。

应当承认,绝大多数物象自身并不具有什么人文的意义(除非特殊的物象),尤其是纯粹自然的物象。例如,一座大山、一条大河、一匹狼或一只兔,他们乐得自由自在,前者在亿万年前就有,后者在数年数月便繁衍一代、几代,和人的边界区分明确,互不混搭。然而是偏偏是人好事,将山封为圣山,将河尊为圣母,一匹狼便罢,假使有七匹,那就是一个男装品牌的象征,而那只兔子,在儿童童话故事中,已经给几代人的大脑发育中添加了多少营养了。借物寄情,借景传意等等,供养了人类八千年的精神滋润与文化寄托,有的则是国家文明的象征了,如中国龙,如白头雕,如非洲狮。

取物象之形貌,喻人类之寄托,彰显了人类的情感和智慧,也显示出人类与自然千丝万缕的联系,丰富了人类知识与文化的宝库,是一举双赢的好事。自摄影术以固像术完善以来,它必然站在巨人的肩头,自然具备了相当高的起点,在直接借物言志抒情方面,摄影具有先天的优势。

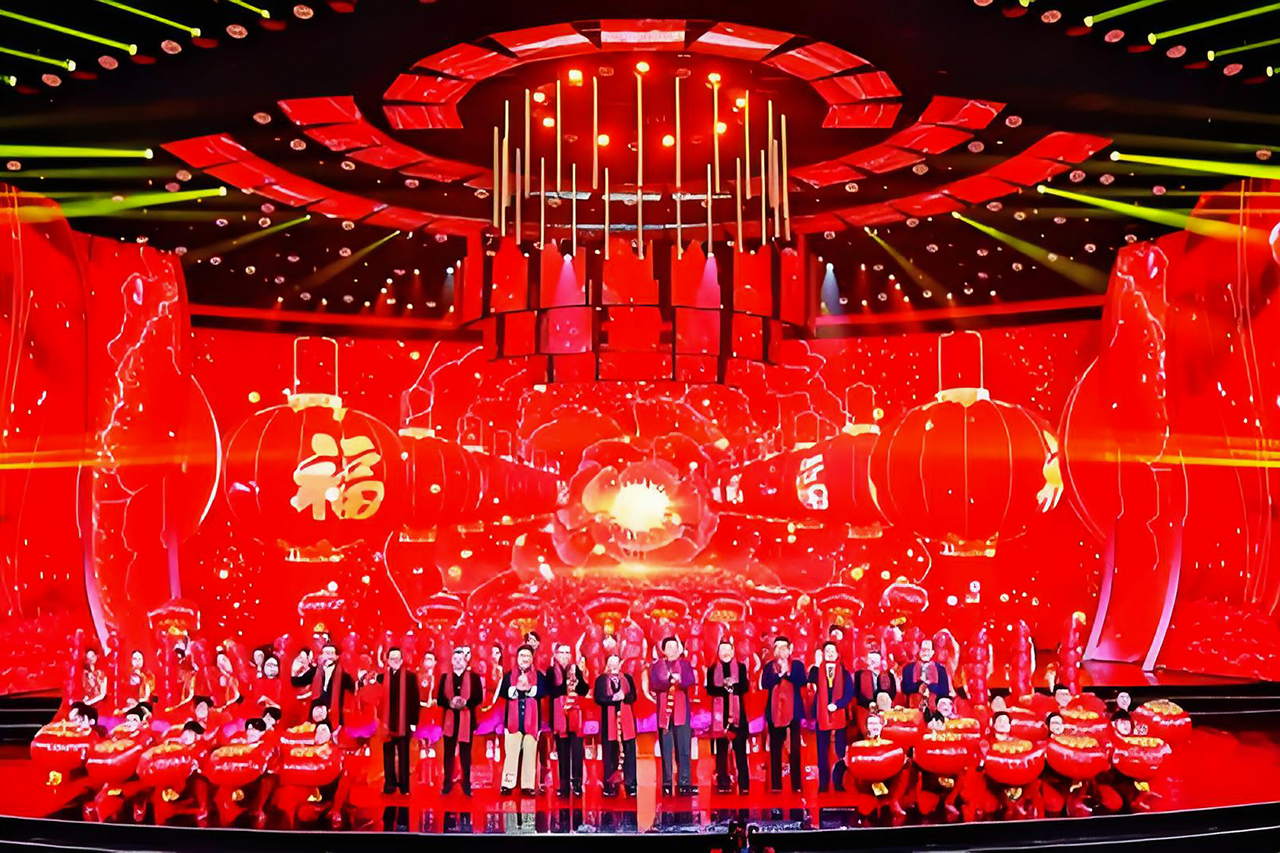

而且,有相当繁多的社会类物象,具备不可被忽略的不仅是象征而且是直指的而各种含义与意志。具有“象征”作用的物象,日渐庞多被摄影人用来丰富摄影作品的内含与外延,增加了可读性与可信性,使得原本可能是“超然物外”的物象,具有了甚至可以达到“拟人”化的程度。如此的能为,当然是一种现场摄影的高级层次,这方面的表达方式,应为摄影者给予发掘、兴盛。

评论