加拉塔萨雷照相馆:摄影的社会维度

正在阿姆斯特丹FOAM举办的展览“加拉塔萨雷照相馆”,为我们揭开了上世纪伊斯坦布尔一家照相馆的神秘面纱,展览展示的约20万张老照片拍摄于1935至1985年间,为伊斯坦布尔地区半个世纪中的社会文化变迁留下了丰富的记录和佐证,也为从社会学角度研究该地区的人口性别、宗教和种族历史提供了珍贵的史料。

一部尘封已久的摄影档案

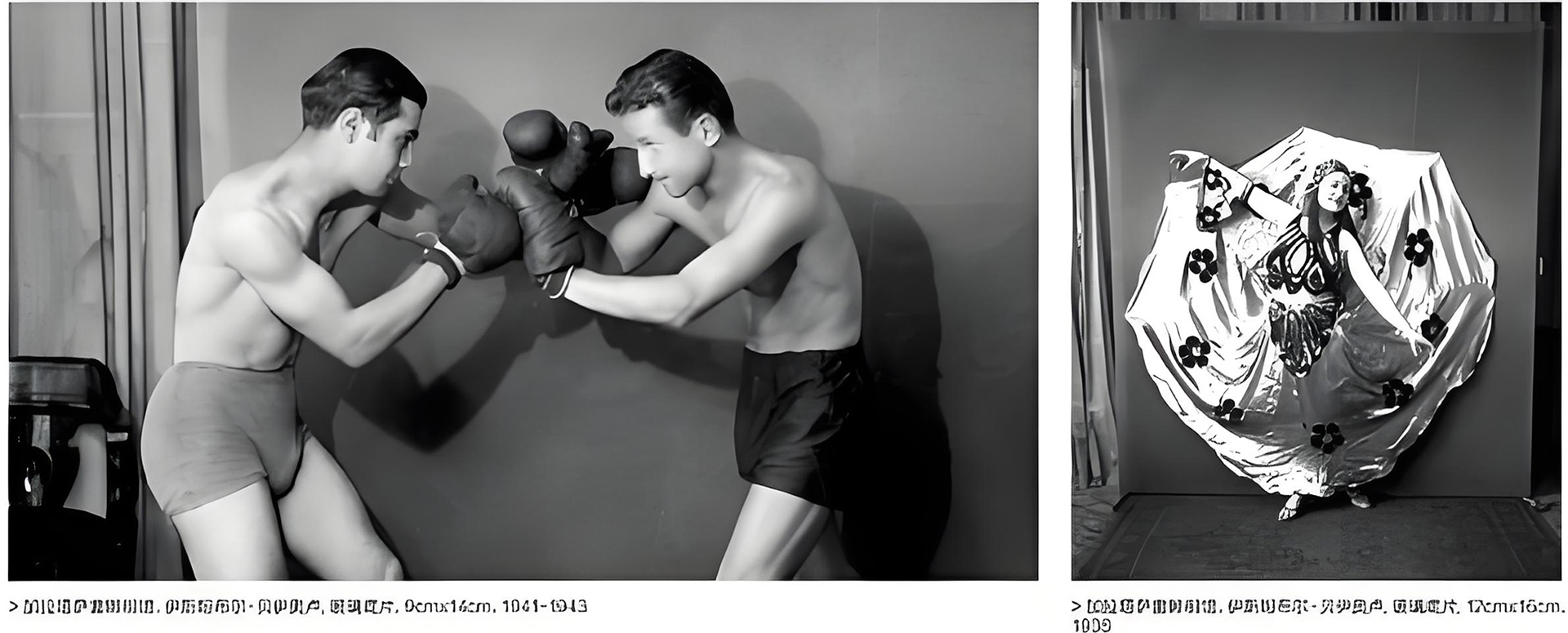

“加拉塔”,地名,位于土耳其旧都伊斯坦布尔的欧洲部分,一道水湾将它同君士坦丁堡老城隔开。14世纪由热那亚人建成的基督石塔是加拉塔的著名地标,国际闻名的土耳其足球俱乐部“加拉塔萨雷”就是以它为名(中文音译的“萨雷”在土耳其语中是“塔”的意思)。上世纪,在石塔附近曾有一家不事张扬的同名照相馆,1935至1985年,它的主人是一位名叫玛莲姆·沙辛扬(Maryam Sahinyan, 1911-1996)的亚美尼亚裔女摄影师。在整整半个世纪间,沙辛扬在一部老式木制风箱相机的背后低调地雕琢着时光,为以女性为主的中下阶层市民留下精致的倩影。她保持个人美学原则,不为技术革新和潮流所动,创造出了数量庞大的黑白玻璃底片,让加拉塔萨雷照相馆成为靠传统摄影技术设备生存下来的少见案例;更为土耳其共和国建立(1923)之后的伊斯坦布尔城区人口构成、社会文化、宗教及经济状况的变迁留下了罕见而惊人的客观记录和佐证。

1985年,年迈的沙辛扬离开照相馆后,几经易手,她的数百箱摄影生涯档案幸运地尘封于一位出版社老板的仓房之中。25年后,由伊斯坦布尔新近知名当代艺术空间SALT支持,年轻的艺术家兼研究员泰方·塞尔他什(Tayfun Serttas)带领一支团队,在三年的时间内,将大约20万张底片清洗维护,编年分类,并作数字化存档。2011年11月,数千张沙辛扬的黑白摄影作品集合为一场名为“加拉塔萨雷照相馆(Foto Galatasaray)”的展览,在SALT位于加拉塔的新馆——拥有120年历史的奥斯曼帝国银行大楼旧址——开幕。日前,由策展人金·诺帕斯(Kim Knoppers)牵头,荷兰阿姆斯特丹摄影博物馆(Fotografiemuseum Amsterdam, FOAM)举办同名新展,将这一不可多得的平民化摄影档案中所容纳的20世纪欧亚之城人文风情的定格与延伸,介绍给当今欧洲大陆。

展览在三个连贯的展室进行,策展之重在于运用数字手段和多媒体优势,凸显这一浩繁档案中的多项鲜明主题。入口展室为互动式开放档案空间,设有两台电脑供参观者自行点击调阅数据库中的20万张相片。墙壁上平行播放两支纪录片,分别是玛莲姆·沙辛扬相片档案的前主人耶法·托马斯扬(Yetvart Tomasyan),以及研究项目负责人泰方·塞尔他什的个人叙述,交代照片保存工作的前后巨细。向内走,展览的中室挂有数码呈现的放大相片,木制的地板松软有声,复古装饰的家私透露着平民生活的味道。经过左开的房门进入内室的暗房,十面LCD同步显示屏呈半月形排开,100套经过甄选的类似主题相片循环播放,传达出可观的视觉信息。

还原玛莲姆·沙辛扬

泰方·塞尔他什试图在社会科学和人文艺术之间建立联系,在艺术的自由创作属性之上,融入基于社会人类学研究架构的新方法。他专攻跨学科艺术研究,关注少数群体、社会性别及城市人类学;曾深度调查近三十套分属希腊族、犹太人和亚美尼亚人的机构(报社、学校、教堂、博物馆、医院等)视觉档案,完成硕士学位论文《现代主义及文化表征语境下伊斯坦布尔的摄影和少数群体》。“加拉塔萨雷照相馆”是塞尔他什的第二个开放档案项目,他的角色不仅仅局限于研究者或修复技术员,更是对庞大的视觉材料进行再创作和再叙事的艺术家,和为伊斯坦布尔没落的亚美尼亚人社区争取历史话语权的活动家。

除了四张普通的身份证照片,有关玛莲姆·沙辛扬的信息少之又少。她看起来应该是一位勤奋而严谨的照相馆摄影师,几乎像一位概念艺术家一样,对场景道具和人物姿态的掌控精益求精。在伊斯坦布尔,加拉塔萨雷照相馆远非人所周知。岁月荏苒,坊间未有任何关于她的逸事或回忆流传,她似乎是个独行者,以自己的方式静默地工作和生活了多年,除了留下那几百箱黑白底片之外,不着痕迹。泰方·塞尔他什做了大量调查工作,逐步还原了沙辛扬其人。

玛莲姆·沙辛扬1911年出生于土耳其中部城市锡瓦斯(Sivas)一个显赫的亚美尼亚裔家庭。她的祖父曾官至奥斯曼国会在锡瓦斯省的议员代表。然而由于土耳其对亚美尼亚人的种族大清洗,沙辛扬家族在1915年前后不得不放弃大量房产和土地,一路向西,落户在民风相对宽松的伊斯坦布尔。共和国时代很快来临,玛莲姆在动荡的社会政治环境中出落成了一位懂事的姑娘。1933年,父亲成了加拉塔萨雷照相馆的合伙人,这让玛莲姆逐渐迷上摄影,也近水楼台,打下了扎实的技术功底。1936年,母亲猝逝后,她便从中学辍学,给父亲做帮手补贴家用;次年便可独当一面,开始独立经营照相馆。作为女性摄影师,沙辛扬为当地女性客户所青睐。在当时保守的社会风气下,这可以算是一大优势。她一生未嫁,没有子嗣,几乎不受外界干扰,全心扑在照相馆的工作上,一干就是半个世纪。

沙辛扬常常穿着白色外套加黑色护袖,除了土耳其语和亚美尼亚语,还能说流利的法语和意大利语。笃信基督的她,和修女、意大利绅士、从外国前来短期工作的牧师,还有亚美尼亚人孤儿院的工作人员交朋友,在整个职业生涯中都为自己熟稔的中下阶层社交圈提供专业照相服务。五十年间,土耳其发生了多起社会政治事件,包括1942年政府苛征“资本税”(capital tax),以及1974年发起和塞浦路斯之间的战争;伊斯坦布尔的人口构成也日益不同,来自安纳托利亚(小亚细亚)的移民不断增多,流行服饰、发式及饰物随之改变。这些都可以在沙辛扬的镜头里寻到痕迹。及至1985年退休,她所留下的底片档案以平易近人的“草根”姿态,为伊斯坦布尔提供了比文字或口述历史更加具体的、独一无二的视觉记录。

摄影的社会学维度

照相馆相片不仅呈现了主体的在场,而且交代了他们的身份,昭示了其突出的社会学意义。每张照相馆相片都内含着记录的属性和表征关系,因而与其他类型的摄影区别开来。相对客观和民主化的特征决定了它和当时社会的密切联系;与主观性强的艺术摄影相比,其美学造诣往往被低估。然而多年之后,日常生活和艺术创作之间的亘古悖论,却会让我们对照相馆档案所呈现的摄影这门时间艺术的社会性维度叹为观止,进而再生审美。

从普通的护照相片、摄影间的摆拍,到重要仪式上人们精心梳妆之后的留念,加拉塔萨雷照相馆的场面调度十分丰富。这些视觉风格统一而内容跨度极大的相片档案好似一座取之不尽的宝藏。苏珊·桑塔格早就洞悉照片与观看者之间的连绵互动关系,指出照片在意义生产上的持续潜能,和它作为被摄物、时间和语境这三者共同生产的概念性功能。塞尔他什对玛莲姆·沙辛扬职业摄影档案的归纳整理其实是一次提炼性质的、从社会学思维出发的当代美学解读。他总结出其中的三个主要概念——性别、宗教和种族。

加拉塔萨雷照相馆档案相片中的男女比例是1:10,它对女性性别历史的注解或许是留给后世的最大遗产。成百上千位女性客户都曾在沙辛扬的镜头前或小露香肩,解开发髻,或以内衣出镜,一展笑颜;甚至易装的男性都曾自信地留下魅影。摄影诞生以来的男性主导,和奥斯曼帝国一脉相承至土耳其共和国现代化改革后的男女两性主从关系,都很容易让人将沙辛扬的事业推崇为前女权主义的传奇样板:自20世纪早期起,相机镜头后竟然一直是一双女性的眼睛。不过,换一个角度审视,这似乎亦是自然而然。因为很难想象女性客户——尤其是中下平民阶层——会轻易面对一位男性照相馆摄影师宽衣解带。沙辛扬的女性身份让她赢得了女性客户的信任,并因此得以维持照相馆数十载的成功经营。

亚美尼亚人是传统的基督教徒,与信奉真主的土耳其突厥民族之间的宗教和种族冲突至今犹在。加拉塔所处的贝伊奥卢(Beyoglu)区曾云集天主教会机构,离加拉塔萨雷照相馆不远处,就有亚美尼亚人的大教堂。沙辛扬的非穆斯林和少数族裔身份,使照相馆在多年之间成为她的修女朋友们聚会的场所,也见证了伊斯坦布尔市区亚美尼亚人口的流动。她的多国语言能力更吸引了在当地工作的外国神职人员。这一切,都让她的相片档案呈现出主流社会中少见的,宗教信仰和人口种族层面的多元化色彩。而她的虔诚让她几十年如一日,拒绝时代的诱惑,坚守着自己的技术和设备,反而成就了加拉塔萨雷照相馆视觉风格的极致统一,也给后人留下了珍贵的视觉文献。

评论