詹姆斯 · 韦林:摄影如口技

韦林在1970年代中期出道以来,便将摄影变成自己的创作媒介发声。他不断挑战现代主义摄影的传统观念,一再探索摄影的各种表达方式,通过迄今为止近四十年的摄影实践,以他创作的30多部作品,证明摄影这个媒介存在无数的可能性。他被视为1980年代在美国出现的“图像一代”(the Pictures Generation)运动的主要代表人物,而且仍然创作不缀,继续发出强音。

“加州艺术学院黑帮”

经过1960年代的“新纪实”和1970年代的“新地形”和“新彩色”摄影的洗礼之后,美国摄影在进入1980年代后又徘徊在一个十字路口上。加里·维诺格兰德(Garry Winogrand,1928~1984)所代表的新纪实摄影已将街头摄影推向极致;以罗伯特·亚当斯(Robert Adams,1937~)为领军人物的新地形摄影在1975年推出的“新地形:人为改变的风景的照片”展览之后,并没有立即引起巨大的反响;威廉·艾格尔斯顿(William Eggleston,1939~)和斯蒂芬·肖尔(Stephen Shore,1947~)的新彩色摄影,确立了彩色摄影作为艺术摄影的地位,完成了艺术摄影从黑白摄影到彩色摄影的过渡。但美国摄影应当如何往前发展,成为摆在新一代摄影艺术家面前的一个重大课题。

1970年代中期,纽约艺术界新来了几路年轻艺术家,除了辛迪·舍曼(Cindy Sherman,1954~)等来自纽约州立学院艺术系的毕业生之外,詹姆斯·韦林等几位加州艺术学院毕业生也十分活跃。他们是著名观念摄影艺术家约翰·巴尔代萨里(John Baldessari,1931~)的得意门生。作为1970年刚成立的这所艺术院校的主要教授之一,巴尔代萨里的教学方法非常开放,他没有固定的课程设置,而是根据不同学生的能力和兴趣加以辅导。他反对只是通过在工作室内写生来教学,而是鼓励学生思考和利用各种不同的方式、媒介和材料创作。结果,他培养出一批敢于挑战权威和勇于创新的学生。

韦林和他的学友来到纽约之后,便琢磨着如何推翻已建立的美学范式,并改变人们对艺术的理解。当时的主要艺术流派是自1960年代出现的极简主义(Minimalism)和观念艺术(Conceptual Art)。在1970年代“后结构主义”等后现代主义思潮的推动下,这批年轻艺术家认识到,“后”意味着要“终结”现代主义,并建立新的艺术样式。他们采用的后现代主义创作方法基本可分为两种:一种是重新回到“前现代”的观念,通过模仿和拼凑(pastiche)以往出现过的风格和主题,重新恢复具象绘画;另一种是通过挪用现成的图像或探索抽象摄影,来颠覆现代主义艺术摄影的原创性和透明性(transparency),并强调艺术品的含义需要观者通过自己的经验和感受加以解读。这些正是韦林及其学友艺术家的主要创作理念。

他们未经其他大部分艺术院校毕业生需要经过担任成名艺术家助理的“学徒”阶段,直接开始创作较为成熟的作品,引起其他群体艺术家、艺术评论家和画廊的关注,并被称为“加州艺术学院黑帮”(CalArts mafia)。1980年,纽约“都市图像画廊”(Metro Pictures Gallery)成立后的首展,便包括了“加州艺术学院黑帮”主要成员的作品。该画廊的这次展览可以算是后现代艺术家的一个宣言,它聚集的这一批艺术家主要以摄影作为创作媒介,他们均质疑传统纪实摄影主张的“透明性”,即照片的含义只产生于所拍摄的图像内容本身。这与认为艺术品单凭自身便可构成艺术的现代主义观念背道而驰。一位艺术评论家对该展览的评价是:“它的确标志着1960年代的终结。”

在这一批艺术家中,有些艺术家在初期进行摄影创作之后便改为利用绘画等其他媒介。尽管韦林是以学习绘画作为他的艺术起点,但他在1975年选择摄影作为其艺术语言之后,至今仍坚持采用摄影创作。1981年,他在“都市图像画廊”推出的个展,引起了评论家的广泛好评。这组被称作“锡箔纸系列(Aluminum Foil Series, 1980~1981)”的黑白摄影作品,是韦林用大画幅相机在工作室内拍摄灯光下揉皱的锡箔纸,之后,用接触印相法制做成4×5英寸的照片展出,迫使观者要靠近仔细观看。这些作品乍看起来没有任何主题,但在凝视之后,会产生各种幻觉,有些仿佛是从空中航拍的山脉和海洋等景观,另外一些像是雨后街上湍急的水流,更有一些像微距拍摄的某种物体的表层。再仔细观看后,观者会意识到这些只是幻觉。事实上,在了解作品介绍后,观者才知道被摄物原来是现实生活中常用的锡箔纸。

这种介于抽象与具象之间的影像,既不是被摄物的真实记录,也不排除被摄物所可能引起的错觉。摄影家并没有通过被摄物本身给出确切的含义,而是由观者根据自己的经历、心情和想象力赋予作品以可能的含义。但因为被摄材料的日常平凡性,又会阻止观者想象力的泛滥。韦林正是通过其影像的不确定性,不仅消解了现代主义摄影的透明性,而且能使得他的作品产生各种不同的解读,以此来证明我们的现实世界是纷繁复杂的,难以一眼看透。正如著名后现代艺术评论家罗莎琳德·克劳斯(Rosalind Krauss,1941~)的评价,韦林的作品“不让观者立即了解图像所指的事物,尽可能延迟观者看到影像与看懂影像之间的时间”。这部作品是韦林的成名作,奠定了他所有作品的主要基调。#p#副标题#e#

摄影如口技

韦林于1951年出生在美国东部的康涅狄格州首府, 14岁开始学绘画,1969年考入著名学府卡耐基·梅隆大学。在大学期间,他学习了绘画、雕塑、建筑、现代音乐、舞蹈和诗歌等课程。1971年,他转学到新成立的加州艺术学院,在那里学会了用录像、摄影、装置甚至表演等方式创作。1974年,他的大学毕业作品是挪用香烟广告的现成图像,重新建构出一组可以有不同解读的作品。

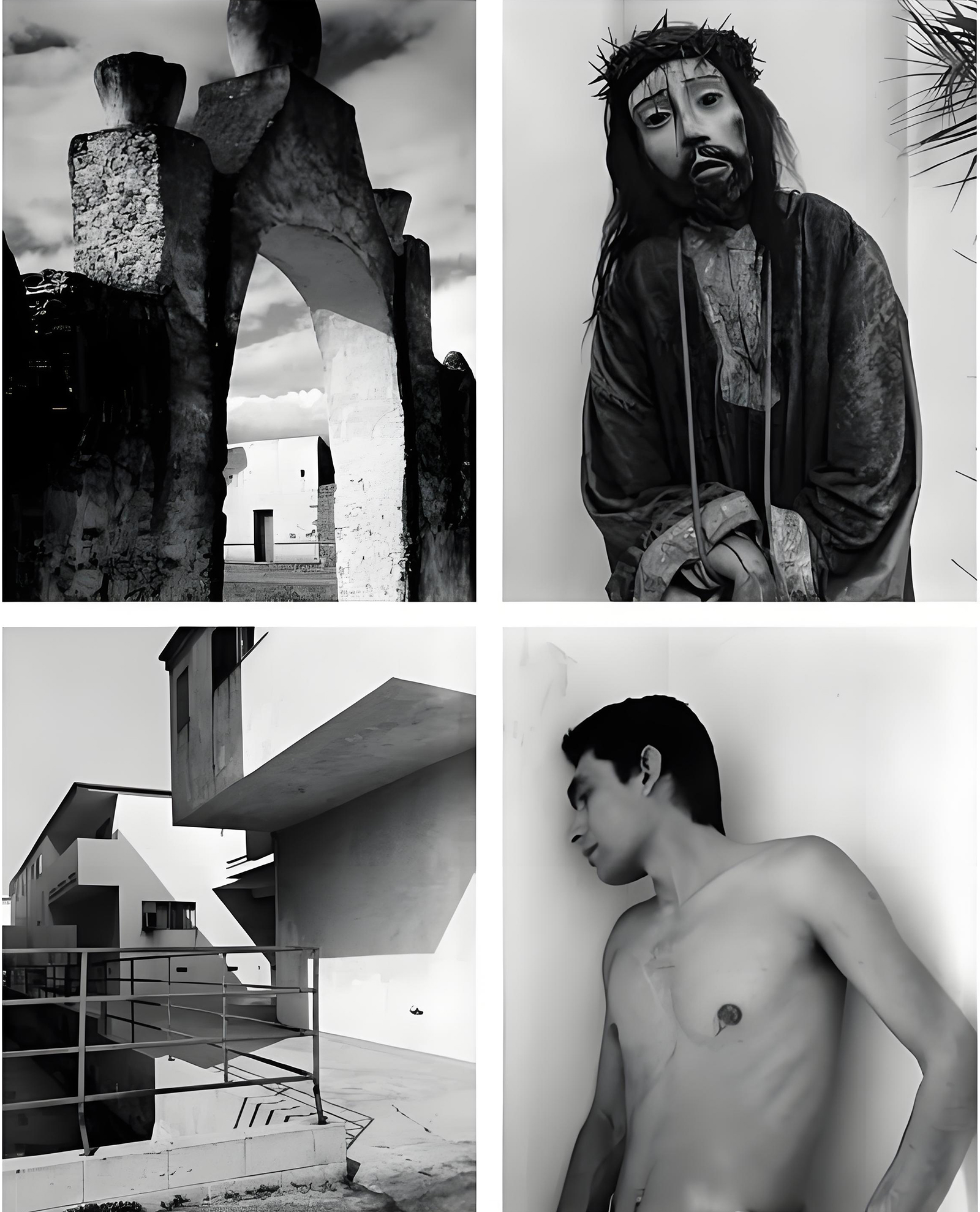

大学毕业后,韦林决定选择摄影作为创作媒介,一边自学摄影暗房技术,一边研究摄影史。当他发现美国现代主义摄影主要倡导者保罗·斯特兰德(Paul Strand,1890~1976)的“墨西哥摄影集”时,从中得到很大的启发。这套作品是斯特兰德于1932~1933年在墨西哥拍摄的,将土著人肖像与当地的风景、建筑或宗教雕像并置。韦林意识到,他可以将斯特兰德的这种手法应用到他的观念摄影中。

当时,艺术摄影正经历急剧转变的过程。一方面,许多观念摄影艺术家不讲究摄影本身的技术和美学,只是利用摄影作为他们表达观念的手段。另一方面,艺术摄影的审美趣味是以时任纽约现代艺术博物馆摄影部主任约翰·萨考斯基(John Szarkowski,1925~2007)所倡导的“透明性”为主流。韦林希望自己能开发出一种新的观念摄影模式,既具有像斯特兰德那样讲究摄影影像的质量,又能像美国现代主义诗人华莱士·史蒂文斯(Wallace Stevens,1879~1955)的诗歌那样耐人寻味,需要反复阅读才能理解其中的含义。因此,韦林的摄影讲究“不透明性(opacity)”。

1976年,他购买了一部老式的4×5相机,开始拍摄洛杉矶的建筑,以及他周围朋友的肖像。他注意到,洛杉矶的许多建筑在强烈的阳光或夜晚灯光的照明下,充满着暗影和线条。这组题为“洛杉矶建筑与肖像(Los Angeles Architecture and Portraits,1976~1978)”的作品,与斯特兰德“墨西哥作品集”的形式和手法相似。他将建筑与肖像并置,并通过他的构图和建筑表面的光影对比,将这些建筑中的抽象形式和构成提炼出来,而且,捕捉到这些建筑在夜晚灯光下所具有的诡秘一面,以及肖像中人物的复杂情绪。因此,这些看似纪实摄影的照片并非只是对洛杉矶建筑和人物的客观记录,而是人们通过耐心审视能读出新的含义、内容和情感的作品。

1977年,韦林发现他的高曾祖母在1840年到欧洲度蜜月时写下的日记本,其中夹着不少花草和树叶等纪念物。这个日记本存在的时间与1839年诞生的摄影术一样长久。韦林从这个新发现中产生创作灵感,花了将近十年时间拍摄家乡的一些风景照片,并再度采用斯特兰德方法,将它们与他拍摄的日记本照片并置。他在拍摄该日记本时,特别将镜头对准上面书写的文字,而且还包括一些纪念物。另外,他还刻意再现翻开的日记本卷曲的页面,以此来表明,照片本身的平坦表面与被摄物弯曲的表面是不同的。这个被称作“日记与风景系列(Diary and Landscapes Series,1977~1986)”的作品,不仅表明摄影能再现记忆,而且,还能再现文字。同时,也说明韦林对作为摄影再现载体的照片表面有意识地进行了探索。

韦林在一开始还注意探索是否能拍摄抽象摄影的问题,并特别希望他的影像能引发观者联想到某种“受压抑的情绪”。1979年,他搬到纽约定居后,开始思考如何能在摄影再现中表现抽象的效果。在1981年“锡箔纸系列”获得成功后,他又于1982年推出“绒布系列(Drapery Series,1981)”作品。这组作品仍然采用日常生活中的材料,但绒布可以产生各种联想。西方油画中常用绒布作为背景,绒布也象征着舞台幕布。韦林在绒布下放置了许多白色的糕点酥皮,并配上一些如“船难”、“岛屿”和“痛苦”等标题,令人联想到死亡、内心深处的孤独或其他情感。韦林正是通过并置和拍摄绒布与酥皮这两样互不相关的物品,产生出各种意想不到的暗喻,既挑战摄影记录功能的真实性,同时也揭示摄影媒介充满着各种可能性。

在接下来的创作过程中,韦林继续探讨被摄物物质性产生不同含义的可能性,并开拓摄影媒介本身的可能性。1984年,他将墨水注入明胶,之后,将明胶切成块状,放置在白色背景上,并用高反差的柯达胶片进行拍摄。这组“明胶系列(Gelatin Series,1984)”作品同样抽象,有中国泼墨画的效果。同时,渗透墨水的块状黑色明胶又有雕塑感。因此,这些照片的主题难以辨别。韦林既在探索摄影与雕塑之间的关系,而且,明胶又是黑白照片底片的主要材料,韦林在选择明胶作为拍摄对象时,也是暗示在探讨摄影媒介的本体材料。

在探索过摄影与雕塑的关系之后,韦林又开始摸索摄影与绘画之间的关系。1985年,他将一些菱形的黑色塑料片随机摆放在灯箱桌上,并拍摄它们产生的意外效果。这组称作“瓷砖系列(Tile Photographs,1985)”的作品,既像散落在地上的瓷砖照片,又像抽象画。同年,他用大小不一的黑色圆形纸板放在画布上,沿着纸板画上线条,之后,用颜料仔细画成抽象画,再用相机拍摄这些画作。这个“绘画系列(Paintings,1985~1986)”与“瓷砖系列”一样,均是再现的再现,显示韦林想要探讨摄影再现中所存在的无法回避的记录功能与能产生幻象的功能之间的紧张关系。

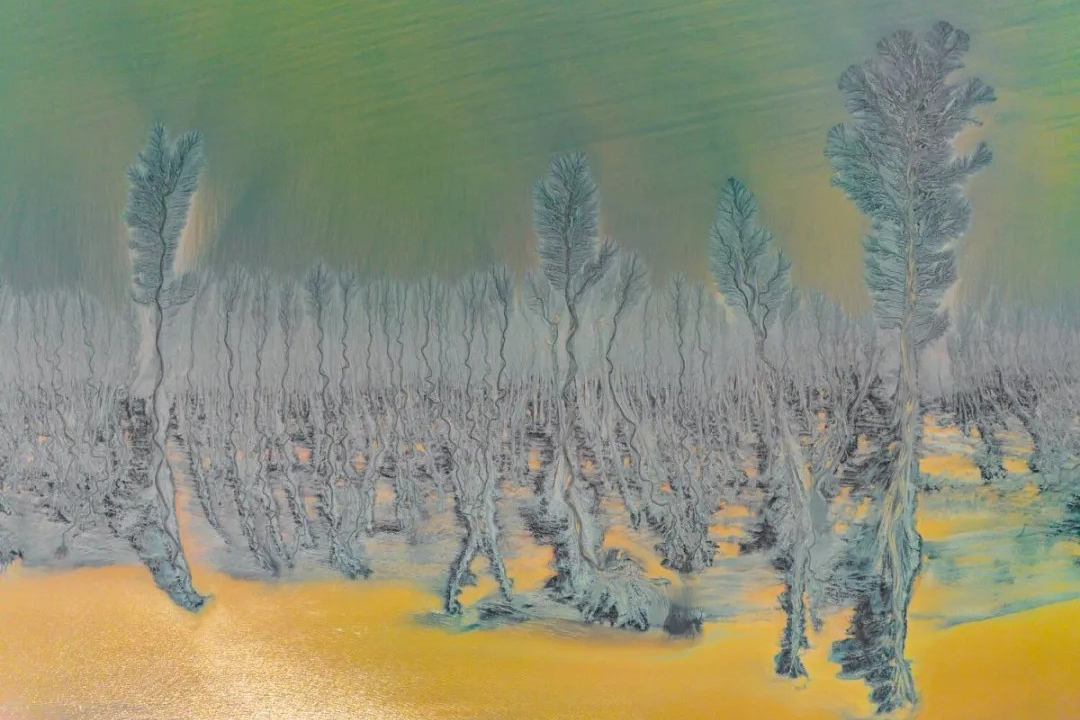

当韦林开始研究摄影时,他就着迷于匈牙利著名摄影家拉斯洛·莫霍利-纳吉(László Moholy-Nagy,1895~1946)的物影照片[1]作品。韦林在1975年曾用自己的双手创作了一组题为“手”的物影照片。1986年,他再次开始在暗房中制作物影照片,来探索光线与色彩之间的关系,创作了一组题为“渐变的色阶(Degradés,1986~2006)”的作品。他通过彩色放大机利用不同滤色镜将相纸的上下部分分别缓慢曝光,而且采用1米画幅的相纸,出来的效果是,虽然画面中没有任何具象,但凝视之后会出现如同海洋、田野或天空等幻象,而且充满了各种不同的情绪和气氛,仿佛是美国画家马克·罗斯科(Mark Rothko,1903~1970)的抽象画。

经过一段时间的抽象摄影实践之后,1987年开始,韦林又回头去拍“纪实风格”黑白照片项目。其中一个是 “铁路照片(Railroad Photographs,1987~2000)” 系列。在美国,火车与相机几乎同时出现,它们均是工业革命的产物。韦林从小在一个火车站附近长大,对拍摄铁路和火车情有独钟。但他没有像美国著名现代主义摄影家阿尔弗雷德·施蒂格利茨(Alfred Stieglitz,1864~1946)曾拍摄的一幅题为“人类之手”的火车与铁路照片那样,以唯美的画面歌颂工业革命。韦林没有采取这种过于矫情的手法,而是像拍摄洛杉矶建筑项目的手法一样,去客观寻找铁路和铁路桥这些人工建筑物的抽象形式,同时,可能也在暗示传统摄影与火车一样,本身也带有过时的可能性。

韦林采用6×7相机拍摄这个项目,并将拍摄的10张120胶卷底片通过接触印相法做出小样,但8×10英寸的相纸只能印9张照片的小样,因此,韦林可以用最后一张胶片自由地拍摄他想拍摄的照片。经过一段时间后,他发现,虽然这些随机拍摄的照片没有固定主题,但大多聚焦在有光源的物体或表面反射光源的物体。他意识到,可以继续拍摄这类照片,并将它们汇集成一个项目,题为“光源”(Light Sources,1977~2005)。该项目中的照片类型很广,包括人像、风景、静物,甚至拍摄各种电灯本身的照片,但都与光源有关,以此来探讨作为摄影本身不可或缺的一个条件—光源。这些照片无论是具象还是抽象,均无法立即看明白,十分耐人寻味。

从这个独特的项目,可以总结出韦林摄影的特征。他的摄影没有固定风格,游走在纪实风格与抽象摄影之间,但无论他采用什么风格,均是要探讨摄影的抽象性;他使用不同的相机和各种工艺过程,来制作多种类型的照片,认为使用相机拍摄的照片与暗房中制作的物影照片之间不存在矛盾,它们代表着摄影是光与影结合的产物而可以共存;他始终尝试各种摄影材料来摸索它们物质性所可能产生的含义,以此来表明摄影如口技,可以不断表达艺术家丰富的声音。#p#副标题#e#

不断重构摄影

韦林曾说过,“我每次创作一部作品,均试图重构摄影。”当他在2000年推出一部新作品时,再次证明了他的这种说法。这部新作题为“新抽象”(New Abstractions,1998~2000),是韦林在拍摄完上述纪实风格的项目之后,又回到暗房制作的物影照片。但这一次,他是在探讨摄影与“黑暗”之间的关系。他认为摄影是在黑暗中产生的。他在暗房的黑暗中,将预先剪好的条状纸板条随意投放在4×5放大机下的相纸或胶片上,经曝光显影后制作成物影照片或胶片,之后,将它们扫描成20×24英寸的底片,然后,再放大成大画幅的照片。

从这些作品中,可以看到大小不一的黑色条状线条无序地重叠在一起,看不出具体的主题,却让人联想到韦林在拍摄“铁路系列” 照片中铁路桥的钢架结构,以及一些抽象画的构图。虽然这些条状线条是在二维的照片平面上,却能产生出三维的空间感。据韦林本人所述,该项目部分灵感来自于美国当代实验性音乐。通过该项目的创作过程,韦林不仅表明摄影媒介包含着无法控制的一面,有可能产生无法预测的效果,也证实了摄影与音乐舞蹈之间的关系,以及摄影自身所包含的表演性质。

2005年,韦林开始试图将他积累的所有经验应用到一部能反映他综合研究成果的作品中。他将揉皱的铁纱网制作成物影照片,之后,将它们扫描成数码文档,再经过数码后期修改它们的颜色,然后输出成大画幅作品。这组题为“躯干(Torsos,2005~2008)”的作品看上去像人体摄影作品,又像瀑布、悬崖或河流的照片,但观众很快会从被摄物的材质意识到这只是一种幻觉。该作品既探讨摄影材料的物质性,又探讨了摄影与雕塑、绘画、色彩、光线、空间、表面、质感和记忆等方面的关系。

2006年,韦林应邀拍摄一组关于美国著名建筑师菲利普·约翰逊(Philip Johnson,1906~2005)为自己设计的“玻璃房”[2]照片。对于韦林来说,拍摄约翰逊这座著名建筑物,既是一次严峻的挑战,也是一次能施展他成熟摄影技巧和丰富经验的难得机会。他尝试在数码相机前,同时加上几片彩色滤色镜或塑料薄膜来产生叠加的色彩、光晕和异常饱和的颜色,并利用该建筑物的玻璃透视和反光的功能,使得这座建筑物的画面呈现陌生化,仿佛是梦境中的景象。韦林花三年时间完成的该项目,可以说是他集纪实摄影风格、抽象摄影、物影照片之大成的一部优秀作品。这组题为“玻璃房(Glass House,2006~2009)”的作品突出体现了韦林摄影的以下成就:

韦林的摄影既不完全具象,也不彻底抽象。尽管韦林是借鉴斯特兰德等现代主义摄影家作品的观念来创作一些具有纪实风格的项目,但他的作品不直接涉及纪实摄影的社会功能,也不像现代主义摄影那样过于注重形式上的唯美,而更注重于探讨摄影的记录功能本身所存在的抽象的可能性。从他的纪实风格摄影作品中,能看到摄影的抽象性,证明摄影实际上是一个能够抽象的媒介。

同时,韦林利用物影照片等手法创作的一些抽象摄影作品,能唤起观众产生具象的幻觉。他还将一些日常生活中司空见惯的物品拍摄成其他物体的意象,借助摄影影像的不确定性,来揭示并否定影像所可能产生的不同解读,以此来证明摄影记录功能可能产生错觉。他利用被摄物材料的表面所释放出的这种模棱两可的幻觉,通过观众的自身感受激发出不同含义,以此来质疑现代主义摄影的“透明性”。

从这一点来说,韦林可以被归入“图像一代”运动。然而,除了早期曾挪用现成广告图像创作,并曾翻拍过老照片作为他的作品之外,他与“图像一代”大部分艺术家所采用的扮演、挪用、拼凑和戏谑等手法,以及所关注的身份和性别等主题都不同。韦林更多关注摄影媒介本身在再现方面的问题,通过他的摄影实践证明:摄影再现是能够抽象的,照片的平坦表面与被摄物表面不同,摄影材料的物质性存在无数可能性等。

韦林通过他对摄影如口技的认知,利用不同的方法探讨摄影与其他媒介之间的关系,使得他的摄影超越了根据摄影媒介自身的属性界定艺术品的传统归类法,而将摄影放到更大的语境中,使摄影进入到当代艺术的范畴。他利用物影照片和纪实风格摄影等传统手法来开拓出摄影的新疆界,他的摄影作品是“复古的前卫”,重新界定了照片的定义,并改变了人们对摄影的认识。

难怪纽约现代艺术博物馆摄影部新任主任昆汀·巴扎克(Quentin Bajac,1966~)最近在接受采访中指出,詹姆斯·韦林是一位“被低估了的”重要摄影家。可能因为韦林摄影作品没有直接涉及政治、社会和文化主题,而且他的作品比较晦涩难懂,所以,他的作品尚未像“图像一代”其他几位摄影家的作品引起应有的重视,但其重要性正被越来越多的人认识,而且,他仍在不断重构摄影中。

评论