我为什么要谈美学?

美学问题通常也就是认识问题,事关认知和价值估量的准确性。

从广义上讲,我鼓励摄影的创新和多元,这是我的一部分工作所需。但同时,我也是一个鉴赏者,在这个位置上,我几乎从一开始就明白,创新多元和品质并无必然的联系。有没有教养,是我个人鉴赏照片的首要标准。有没有教养,其实就是美学问题。如果只是有观点有立场有冲动,无异于蛮族入侵式的敲击锤打,摄影师不是上访者、舆情探子、法官、医生、导游、祥林嫂或维持秩序的保安,更不是流行声音的伴唱、和谐社会的无脑饶舌证人,我实在瞧不上所有披头散发、虚张声势、义正词严却粗手大脚的摄影师,最终结局就落实在汉娜·阿伦特所说的“没兴趣,不参与”地步。这看似矛盾,实则不难理解。

纯粹从摄影的专业技艺层面来讲,好照片真不只是摄影课堂上教的那一套,也绝不是我们眼前人事的照单全收,而是摄影师到底在想些什么,以及摄影师终究做了些什么。当然,出色的技艺从来就不仅仅只是纯下游的表达或表演,它同时也是某种艰难而且独特的召唤方式或咒语,上溯拍摄源头叫出来摄影师不容易表露甚至不知道自己有的东西,恰好因为有这样子的有机联系,可以让我们不孤立地、切割地去丈量摄影技艺本身,更不用黑白二分的成功或失败去判决它,而清醒意识到这其实是某种“程度”的问题。

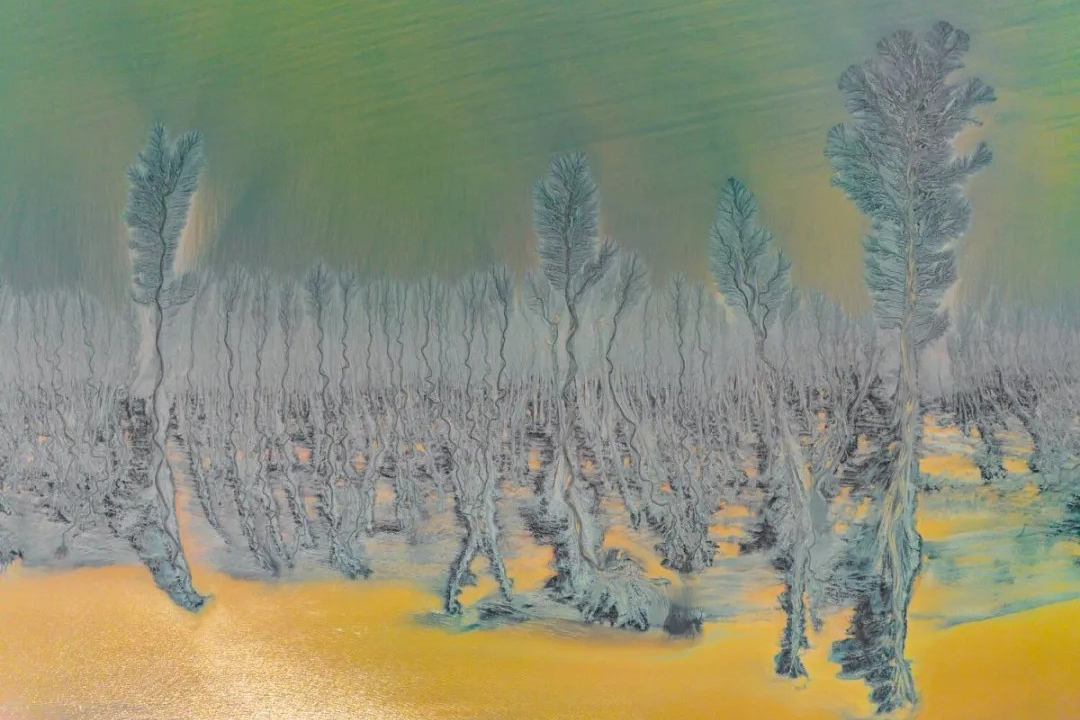

付羽作品

结交付羽、路泞、邹盛武、魏来、卢恒、马永强他们好多年了,张玉明是最近一年才认识的,他们都自称是“手艺人”,我觉得很好,也因此非常敬重他们。大多数当下摄影师作为一个创新者而不是语言工匠,就时间的方位来讲显然是转了整整一百八十度。手艺人或工匠基本上是传承的,面向过去且强调来历,就像那种八代目十四代目荞麦面、煎饼或味噌师傅,总骄傲地宣称他们几十年上百年仍保持着一代目的原味一般。这并不是说他们一代代全无创新全无改变,但这些经意不经意的创新改变系包容在承传重复里进行的,也不特别标示出来;创新者不同,他面对未来面对未知,他工作的第一禁忌就是重复过去、重复别人所完成的成果,所以,他对于既成的一切,情感非常复杂,既异于常人的感动感谢又忘恩负义,既要凝视它深刻理解它又要离开它遗忘它,这使得他很难保持手艺人式的日复一日安定形式(尽管实际上他仍得日复一日地进行),他某种意义或某种程度丧失了列维―斯特劳斯所说技艺赋予人的坚实位置,丧失了人埋头工作流水节奏里那种不必时时逼问意义时时进行生命自省的踏实感,也就谈不上什么“程度”。他愈是认真愈是诚实,便愈容易陷入不耐烦、焦虑、沮丧之中,动不动以为自己正做着拍着的徒劳无益,自己其生也晚,看到的想到的都被别人拍尽,如年轻的亚历山大大帝听到他父亲又打下一块土地的懊恼反应。

阅读付羽、马永强、路泞、邹盛武、魏来、卢恒、张玉明的照片,我们很容易发现他们的“老旧”。然而,所谓的老旧有个奇怪的时间悖论,显得陈旧不堪的往往并不需要几年工夫,有时几天几星期就够瞧了不是吗?但奇怪某些经历百年千年的东西却生鲜如新。前者是被时间耗损淘汰的垃圾,像坏掉而且再没人生产的用品,我们称之为过时;后者则不仅有着强韧的抵挡时间力量,甚至时间还倒过头来帮助它,把流光的风蚀化为打磨过程,像埃及的金字塔或米开朗琪罗的壁画,“太阳晒熟的苹果,月亮养成的宝贝”,我们称之为亘古而常新。这个看起来很不公平的现象,固然也有着机运问题,但其实侥幸的成分不多,是垃圾是珍宝,最终仍取决于事物自身的质地。

邹盛武作品

我非常清楚,当下摄影界很乐于宣告付羽、马永强、路泞、邹盛武、魏来、卢恒、张玉明的照片是陈旧、过时乃至于不再成立的老东西,方式上有点像寓言里那只跳了半天遂决定告诉自己葡萄一定很酸的狐狸,唯真正诚实、深刻而且在实践中看出当下大多数摄影限制的人心知肚明,当下摄影在人性和样式探索的某一面大大跨前一步的同时,也不得不丢失掉某些极珍贵的东西以为代价,某种弗吉尼亚·伍尔芙所说“巨大而简单”的正面东西,这使得当下摄影变得更聪明更机巧的同时,常常有某种“堕落感”,还没世故到不感动,却早已世故到完全不相信它,感动却无法信以为真,因此它成了某种不可能获致的向往。

“巨大而简单”的正面东西,就如同付羽、马永强、路泞、邹盛武、魏来、卢恒、张玉明的照片,也如同世界本身世界那点事。它们产生于拍摄之前,是已经在那里的东西,本来就不从精巧灵智的小小解释而生成,它们甚至如本雅明和卡尔维诺讲的根本不解释,解释是观众自己才该做的事情。多疑的当下摄影质疑这个世界的存在,也不信任这样的疏阔大言,要更取巧快速地寻求解释并确证其意义,就不得不一并放弃素朴的拍摄方式和因此而生的简单巨大力量。

路泞作品

于是,当下大多数摄影一路径直往复杂处、夸张处走去,但丧失了和巨大世界必要关联的复杂和夸张很容易变得琐碎,变得有点无聊,而更让人不舒服的可能是,当下摄影往往在照片里面塞进了太多解释,喋喋不休的教导我们,像是个证明或审讯过程,或成了和我们生命情调不甚相干、仿佛为某个报告某个章程某个运动某个合同某个职称某个诉状打造的东西。如果我们有足够的眼光和感受能力,就会感到束缚,某些自由遭到侵犯,摄影没带起我们的想象飞翔起来,没触发那些因现实唯一的实现而只能存留我们心中的其他无尽可能,反而牢牢捆住这唯一的实现让所有栩栩如生的可能窒息掉灭绝掉,摄影所映照的世界于是比我们已经够单调的现实唯一世界更窄迫、更荒凉、形态上更像一条隧道,既不张望也不了然,而了然和张望曾经是我们从“老旧”照片里所得到的两份珍贵礼物。

正是在这个问题的退却,当下大多数摄影让我们看到了其童稚性的唯我和自大,并难掩胆怯。摄影,原本可以是谦逊的表述方式之一,是自我占地小所以容得下他者、自我澄明所以进得了他者、自我柔软所以体察人性和生活的方式,当摄影只剩下我,谦逊便不再必要而且成为妨碍,谦逊的人做不到成天照镜子般只瞪视自己,做不到只说不听甚或眼前无人时仍喃喃自语不休,这全然不合他心性,更抵触他的基本教养准则。教导和教养的区别,就是美学。

弗朗西斯 · 蓬热1948年在其《序曲》中写道:“即使最不起眼的对象也有如此丰富的陈述可能性,以至于我目前根本想不到除了最简单的事物之外还能探究别的什么东西,一块石头、一根草、一把火、一块木头、一块肉。”就蓬热的意思来讲,重要的是对于这些对象之所以成为对象的观察。这种观察,不是要揭示被放在对象上的东西,是要揭示通过对象本身而走向我们的东西。我就是在这个层面上阅读付羽、路泞、邹盛武、魏来、卢恒、马永强、张玉明照片的。

魏来作品

没错,他们的照片是写实的,但这并不意味着他们的写实是通俗意义上的写实。我觉得他们的照片里就有着一些“朦胧”,这不是摄影师脑子或话语不清的朦胧,而是世间千事万物有些本身就是朦胧暧昧的,或者再加上摄影语言逼近事物的必然隙缝处所折射的不清晰。这很接近卡尔维诺在他《准》那次演讲所称颂的,最高的准则是捕捉模糊并再现模糊,“以高度的精确与细密的凝视观照每个意象的构成,注意照明和气氛,凡此种种都是为了达成某种程度的模糊……推崇模糊的诗人只可能是个讲究精确的诗人,一个能以眼、耳以及敏捷、准确的双手抓住最细腻感受的诗人。”

提到写实,总有许多人视之为离现实世界更近也更有用,摄影就可以由此成为揭示、批判或改造世界的工具,摄影几乎在每一件事情上可肩负起教化真理的重任。安贝托·艾柯睿智地告诫过我们,真理最让人害怕的便是“快速”,意思是没有过程因此不思考不对话、直接跳到唯一答案的快速。更何况,兹事体大,我们应该对任何以“担当”或“良知”等崇高名义、充分利用大多数人信奉其表、极少数有组织力鼓动力之人专横其实的可能性,时刻保持必要的、审慎的警觉。在我看来,真理,或别那么夸张,真相吧,一讲出来就风行草偃的那种动人时代早就过去了,或更确切地讲从没存在过。每一幅了不起的照片被拍摄、制作出来进入到现实世界里面,其基本形态毋宁像是海浪,它单独地向岸里更深处打去,但停留不住亦无法把整体海平面拉到那里。幸运的话,它会被读懂一小部分,或更准确地讲,被一小部分人读懂了一小部分,其余的,它只能静默地沉睡,在人们缓缓发现和缓缓遗忘之间等待。摄影师如海浪般一次一次地重叠拍摄,一幅照片因为另一幅照片得到发现和说明,这既发生在同一个摄影师身上,更发生在相隔数十年上百年的不同摄影师身上;而观众,事实上也参与着这样的过程,观众的每次触碰、每次再回头再拂去灰尘阅读一幅照片,都可能在“发现/遗忘”天平的某一端押上了程度不等的重量。

说起来,拍摄照片的根本前提其实并没有改变,当下的摄影师和彼得·亨利·埃默森、和沃克·埃文斯那会儿要做的也没多大不同,真正关键的改变是认识的规格。“认识我自己”的“我”,既特别又普遍,既是回忆自省,又得把各类知识各种编码罗织在一起,摄影师和世界的关系图像,如电影镜头不断拉远,直到摄影师化为一个小黑点。无限,果然是又宏伟又遥远的,奇怪我们怎么会一直误以为它如此亲近如此伸手可及呢?事实上,从苏格拉底说出“认识我自己”的那一刻开始,这个认识便脱离一般人启动起来了,通过人的逐步怀疑、破解到侵蚀、瓦解、流失,它寻找自己的答案,依循自身的逻辑,生出了大于个人且外于个人的意志,这是一道不回头的线性发展之路,我们也许可以在路途之中的某一点谈判讨价还价,但我们的自省非得推回到事情开始的一点不可。

就比如语言,语言在长期使用中必定凝结成特有的、固定的形态,这并不直接收藏其成果本身,它真正保留的其实是某种思考途径,某种开放语境里前人所踩出来的可依循小径,在人的个别经验前提和普遍成就结论两端,既提示着必要线索,又给予了限定和保证。付羽、路泞、邹盛武、马永强、卢恒、魏来、张玉明的“写实”,既是自觉的限定,也是诚恳的保证。他们照片所显现的全是实物,即使有“朦胧”,那也是基于实物的“朦胧”。整个世界全由实物构成,包括某些情感、况味和氛围风景之类,都牢牢靠靠地存在着。我们观众得到的并非仅限于一幅幅静态的画面,他们不描摹实物,他们直接提供实物的质感。

马永强作品

那么,现在可以进一步讲讲限制了。我认为,付羽、马永强、路泞、邹盛武、卢恒、魏来、张玉明这样的摄影师,太清楚摄影的能耐和限制了,这不是好不好的问题,而是还有没有可能的问题,是要不要、能不能继续下去的问题。对当下体系的运作及其成果懂得太多,往往倒过头来不是祝福——知识的强光曝白了一切,奥秘不是解开来只是失去了神秘性及其知性的魅惑召唤之力,摄影师独特而且仅有的生命经验还来不及回望,先就撞上已整理提炼完成的一个个类化的抽象概念,被分解吞噬,而不是我们所说个人经历和集体经验应有的“融入、存有、对话”方式,摄影师剩什么呢?摄影师于是很容易感觉被掏空,整个世界站满了人,在庞大的体系和成果前面望之却步。最终,摄影师看见的是自己看见的还是体系或庸众想看见的?当下大多数摄影的隔离感陌生感,很诡异并非等到观众这一端才发生,而是在摄影师身上就已开始,他拍摄的,常常是他所知的,而不是他所信的,他更多时候是在附和或回答,而不是在表述,更确切地讲,是先有答案。

摄影师拍照片,应该是寂寞、专注的工作,这既是正常的作业方法同时也是象征,但当下大多数摄影师往往心生大工厂大生产线的错觉,是过度喧嚣的孤独,不是魏来跟我说的孤独,不是列维―斯特劳斯所说孕育个人独特性的孤独,而是本雅明所说那种断裂、无援而且逐渐失去话语能力的孤独。摄影师和观众已逐渐分离了,我们仍站在生命现场,但大多数当下摄影师已很难真的从生命现场开始,他们得匆匆移到既有摄影的尖端边缘之处,把既有的摄影成果当前提当基础还当掌故,位置不同了,视野不同了,图像焦点不同了,就连语言也无法细说从头的不同了。

瓦尔特·本雅明在其《单向街》一书中说:“上古时期的雕塑在微笑里把它们的形体意识呈现给观众,像一个孩童把刚刚采集的鲜花散乱地举起来递给我们;而后来的艺术,却板着很严肃的面孔,像成年人用尖利的草编织成的持久不变的花束。”

这让我想起了伊泰洛·卡尔维诺的叮咛:“从少年时代起,我个人的座右铭就一直是那句古老的拉丁文Festina Iente,意即‘慢慢的赶快’。”少年时代的座右铭,暮年的回忆叮嘱,不仅依然有效,而且还加进去他一辈子书写的沉沉重重,如博尔赫斯所说是积一辈子经验才能说出这话。只是卡尔维诺不晓得知道不知道古老中国也有这句话,而且用故事,用如本雅明所说鲜花采摘的方式说出来,卡尔维诺一定比较喜欢这样。吴越王钱镠思念他返家探望父母的王妃,不好催促,却又忍不住,提笔写信给她:“陌上花开,可缓缓归矣。”

某电视剧里孙楠是怎么唱来着的:“你快回来 我一人承受不来!你快回来,生命因你而精彩!你快回来,把我的思念带回来,别让我的心空如大海。”这就不是简单而是简陋了。世界不仅仅是回来不回来的事情,世界还有花在开;世界不只是“快”,世界还是可以“缓缓”看的。君王对妃子、丈夫对爱妻、男人对女人、人对人表情达意,原来是可以不用吼的,是可以这样子温婉的。这之间的差距,就是美学。

卢恒作品

在如今这么一个习惯用后即弃、狂热追逐一切新观念新产品、对过往历史殊少敬意也愈来愈没兴致去了解、老旧和垃圾几乎是同义词的除魅年代,在付羽跟我说从车窗看出去没有一样东西比他岁数更大的簇新年代,付羽、马永强、路泞、邹盛武、魏来、卢恒和张玉明他们这几个人,耐心地、整饬地、一个步骤接一个步骤地、天塌下来也不改专注地操持专业性技艺或劳作,分别或总体地显现着朗澈、妥帖、绵密、悠长的美丽力量。它是严格选人开放的,并不容情并无侥幸,更不是我们肯想象它就来。我们得有熟知其相关实务细节的能力,才可能还原出那些隐没在背后的世界的可感模样。它也是可以单独成立的,自身即可以具备着科学意味的、水晶般的美,在过度喧嚣粗糙滥情妄断的当下,尤其展露着某种沉着的安定感、某种渴望的绝对性权威,还有某种可以从俗世分离出来的精致鉴赏;而且,埋头操持技艺的劳作身影,同时是一个背过脸去的傲岸姿势,时间仍在汩汩流逝,时间只是被分裂开来,形成孤独的个人(即使是他们这样志同道合的一小群人)和世界各自向前宛若两列火车对开的轰轰然图像。

他们如平民那样度日,如摄影师那样拍照,如王子那样加冕。

张玉明作品

分享这篇文章:

评论