改革开放40年中的摄影:记录改革进程,参与历史进步

摄影的作为,依赖于伟大的时代;而时代的伟大,一定依赖于一系列体现社会进步和历史发展的丰厚事实。

记录事实亦即承载历史。就摄影而言,距离事件发生时间最近的照片,如同新酿之酒,未经岁月的积淀,尚未散发出时间之芬芳。然而,当我们将中国改革开放40年间承载着不同历史意义和特定社会价值的照片作并置观看时,时间的区隔不仅可以在比较中贯通,风格的差异竟然也可以在类型相当等条件中发生密切的关联。更主要的是,依据进步与发展这条主线,所有的摄影都在同一条轨迹上掂量出了各自的分量。宛若人们在年迈时的回忆,童年与少年是一样的色彩,所有的过去也都属于同一个旋律,但不同的年龄段,有着各自不一样的人生体验。

1980年,北京八大处公园里的时髦女青年 王文澜 摄

《升》,1984年深圳市红岭大厦施工现场 周顺斌 摄

原点记忆:摄影人的历史自觉

历史没有终点。可以确定的是,但凡伟大的历史,都有它的原点,以及由原点蔓延、生发而来的丰富厚重的凝结过程。

20世纪下半叶,中国大地发生的最伟大事件中,无疑包含1978年实行的改革开放。而安徽的小岗村和广东深圳,分别作为国家这一重大决策在农村和城市的最早探索地,不仅在当初具有显著的示范和样板意义,而且在历史上也具有标本的价值。所幸,中国摄影紧紧跟随了中国改革开放的步伐与节奏,历史因此附加了影像的佐证。而在小岗村和深圳,由于汪强和周顺斌等一批摄影家的自觉与坚持,使得改革开放中的这两件历史标本,不仅构筑了一部健全完备的影像史,也为这段辉煌的历史保存了原点的记忆。纵观他们的摄影作品,则分别代表着农村与城市在改革开放40年中的基本样貌,具有显著的典型性,同时也具备基本近似的风格特征。

其一,自觉的历史意识。

他们较早并自觉地确立起了矢志不渝持续跟踪拍摄对象、以期让时间来衡量作品价值的历史意识。汪强拍摄的小岗村是一条时间流十分明显的线性记录:从颗粒无收的贫困到谷物满仓的丰收,从执著于单纯农业经济的耕种到转向农副业、乡村工业、市场经济的实践和探索,农民、农村由穷到富,前后贯穿40年,时间的流逝,在这里的每一步都有了影像的述说。周顺斌拍摄的深圳巨变则更像是一幅平面图,他在历史的原点和我们观看历史的位置(今日)之间搭建了一座桥,让观看者自我体会其中跨越时空的分量。图像证史,图像作为高度凝练和符号化的象征,承担着对于丰富史实的解读与阐释。今天看来,每一个画面也只是短短一瞬,然而它给予观看者的惊异与发现,却足以延绵记忆中的整整一个时代。

其二,两种风格的交织。

彼时,当小岗村包产到户吃粮不愁的消息悄然传扬,在外逃荒要饭的村民包括邻村村民纷纷赶回家乡时,汪强敏锐地捕捉了那些匆忙而急切的脚步、在火车站等车回乡时那期待的眼神。这种自主的观察伴随着摄影师对时代气息的精确把握。而在另一面,汪强的摄影很早就体现出确保政治正确的宣传意识。和那个时代里众多拥有摄影条件的基层文化宣传人员一样,党报宣传的摄影范式为他提供了学习和效仿的模本,从人物选择、主题提炼到影像构图,讴歌与颂扬改革开放成果贯穿了他摄影生涯的几乎全过程。照片被发表,被传播之后可能产生的正面影响力,在拍摄前就有着确定性的把控。在表现大包干带头人的一组照片中,摄影师明显地感受到了小岗村在全国业已产生的巨大社会影响以及与之相匹配的人物理应具备的高大形象,其手法突破了英雄人物惯常通行的小角度仰视风格,采用了大角度仰拍以表现,以期获得观看者的仰望效果。

自觉接受宣传摄影的教化,与未经规训的生动质朴,这两种风格的摄影不仅交织在汪强的作品中,在周顺斌的作品中也有异曲同工的表现。略有差异的是,周顺斌的作品体现了朴素记录与艺术化表现崇高的共存。他大胆运用了逆光、剪影、仰视等艺术化的手法,将人物崇高化,也将事件神圣化。这其中尤以《升》为最,摄影师于长久的等待和反复的权衡中,调度、摆布了工友占据住画面的主角,用难以企及的高角度仰视、建筑物形成的包围式构图将人物居于图像的中心,也确立了主体,人物手臂自然的舒展配合着掌控局面的身姿,预示着正在生长的城市以及人对即将开启的新世界的创造与主宰。图像的隐喻大于实际意义的表达。照片恰如其分地对日渐体现出改革开放成果的深圳面貌予以了精妙的阐释,同时也将各地建设激情四溢、步入兴盛之途的国家给予了形象化的描绘。那是1984年的中兴岁月,全国摄影艺术展览金牌奖的荣誉使之获得了更为广泛的传播面,实质也是对特区建设和国家发展这一时代精神的鼓励与褒奖。

《小平您好》,1984年国庆游行 王 东 摄

生动阐释:摄影超越记录,置身于历史再造中

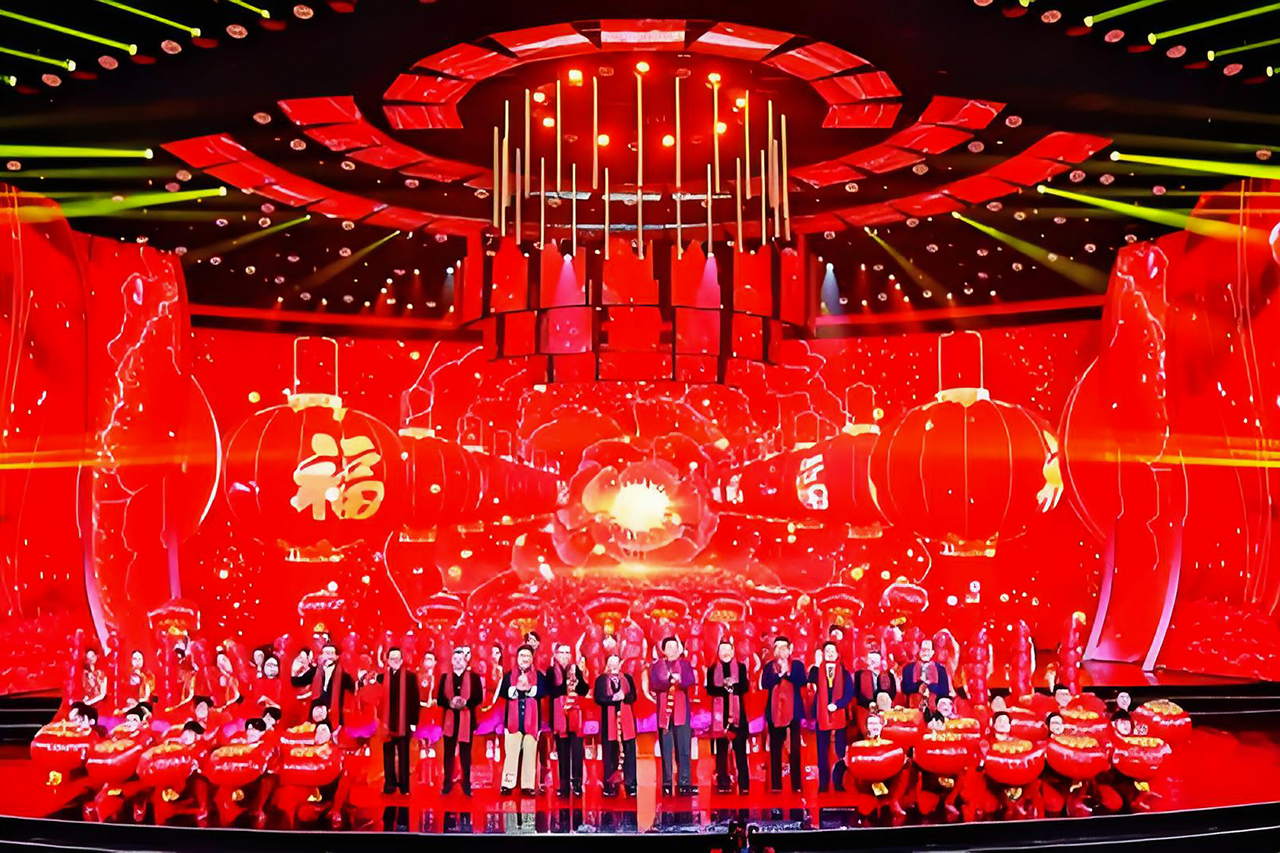

就史实而言,小岗村和深圳可以被视为中国改革开放史的原点。而在历史影像的整体观照中,原点记忆乃是对改革开放初期影像的特指,甚至是“贫穷”与“落后”乃至“苦难”的代名词。在某些关于改革开放史实的轻率呈现中,原点总是孤立地存在——既然没有终点,原点之外的所有都可视若过程与成果。事实上,中国改革开放史的影像记录,的确可分为无意识的自觉记录和有意识的刻意表现这两个部分,二者间并不存在明确的时间界线,但前者的期限相对短暂,后者时间漫长且追随者众。至20世纪末,当颂歌传唱主宰了成就报道并成为主旋律,原点与过程之间就形成了明显的反差。原始的朴素,落后的灰色和窘境,并无顾忌;而在有意识的表现中,画面明亮、场景宏大、构图夸张、视觉妩媚、图像意志明确而充满了鼓动性。并且,原点作为记忆的角色,属于靶向的存在,是被拯救抑或被消弭的对象。在这样的偏见中,改革开放40年漫长而艰辛的过程,极易被简化成一蹴而就的成果予以表达。

其实,改革开放过程中出现的矛盾与问题,并不亚于改革之前或者改革之初。中国40年的改革开放历程,是克服重重阻力与困难,逐步提高国家实力、改变社会面貌、改善民众生活的一条艰辛之路。包容与开放的社会生态为此类影像的丰富遗存提供了保证。

在摄影上,汪强与周顺斌40年的摄影生涯与影像特征,并不仅仅限于他们个人,而是属于那一代拥有类似经历的摄影师。

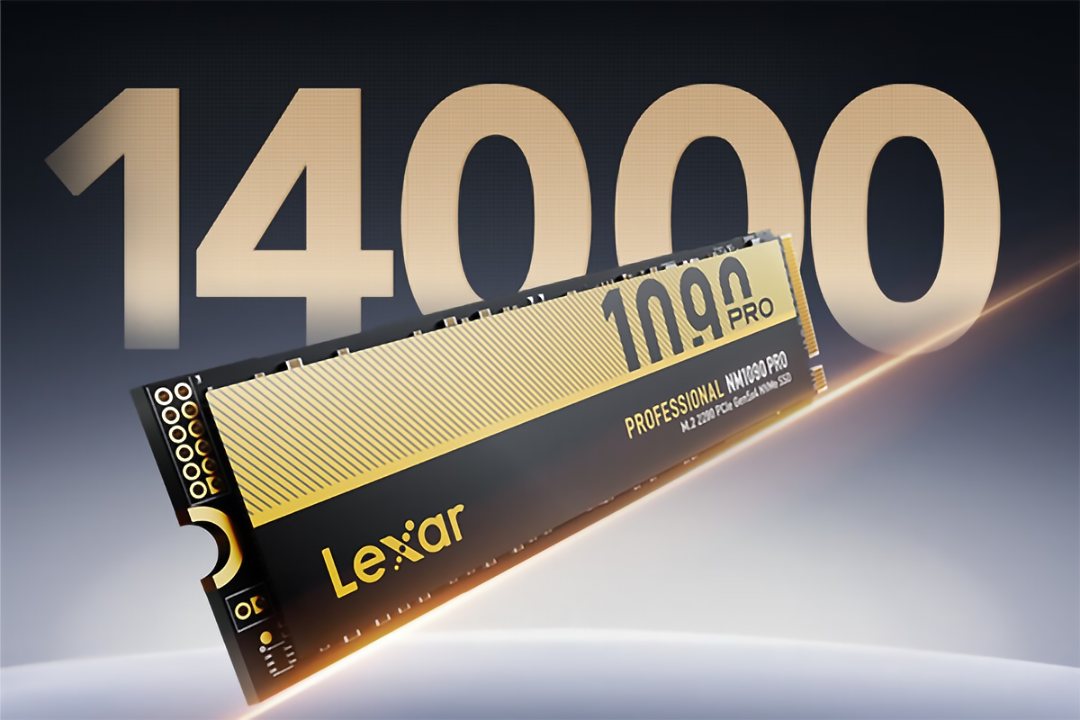

刘英毅和原瑞伦同样是两名摄影生涯与改革开放相同步的摄影师。不同的是,他们因为相对特殊的职业身份而持续跟踪拍摄汽车与火车在中国40年中由少到多、由弱到强的巨大变化。这两段历史,堪称中国现代化建设的标志性工程之一,也是国力增强的象征;自然,这也是改革开放成果普惠大众的重要体现。拍摄中国人的汽车社会与火车在中国的历史进程,既是他们的职责所在,也是他们的价值所系,强烈的事业心结合着对于摄影的挚爱,使得他们的作品体现出双重的价值。然而也正是这种职业优势,导致了他们作品中的某种缺憾——在许多类似于职务行为的作品中,始终洋溢着一股挥之不去的职业本位。于是我们可以发现一个有意思的现象:越能突破职业本位的作品,越能感动我们,越具有经受时间冲洗的耐力。当然,在改革开放进程的前一二十年间,记录中国经济发展与社会进步的大量摄影师,大多是隶属于某单位和部门的文宣人员,职业本位是他们摄影作品的共同特点,然而从整体历史的角度来观察,这无疑又是特定年代里中国摄影在形态上的一种特色——这类作品作为规整历史的标准图像,具有独特的研究价值。

最真实的历史,一定由鲜活而丰富的生命凝结而成。他们不一定是创造历史的主角,也不一定成为某一领域的代表,但在每一个阶段、每一个时期,他们的行动与身姿、情感与思想,都贯穿其中,成为历史赖以存续的血肉。同样是针对国人重要交通工具之一的自行车的持久拍摄,王文澜的《自行车王国》如同一幅幅颇具时代韵味的生活风俗画,社会进程的基本样态借助人的出行境遇获得了细密的阐释。如果说,高楼大厦的崛起、国家经济的兴盛、民众生活的改善,是可见的改革开放成果的话,那么40年间从社会个体到公众舆论,在观念上对习俗的突破,在思想上对禁区的解放,则可谓改革开放对于国家层面在本质上的进步。王东拍摄的《小平您好》取自于1984年国庆游行中的突发事件。“小平您好”这种打消了阶层差别和等级制度的亲切问候,在20世纪80年代中国大多数百姓已经初尝改革开放甜头的时代背景下,成为人们由衷的心声。当它与北大学子们真诚自然、喜悦欢腾的体态语言结合在一起,就体现了新一代年轻人、知识分子、国家的新生力量,对于掌握国家命运的领导人、国家的现行政治制度以及一系列政策、国家乃至民族未来的信任与拥护。

观念在民众社会的解放,有痛有喜,新思想常常在艰难中迂回前行。郑鸣在1986年拍摄的《倒闭后的滋味》,将新中国首家宣布破产的公有制企业——沈阳市防爆器械厂厂长石永阶心事重重闷头抽烟的情景作了生动刻画。陈旧的木窗间隔着同一命运下境遇不一的两类人,责任与担当、困惑与迷茫,一个具有时代性特征的问题与矛盾,在此获得真实解读。改革开放带来的市场经济观,由城市到乡村,渐次弥漫。李前光于1992年拍摄的《甘肃“花儿会”上的“两座桥”》,见证了改革开放初期的西部农村,商品经济意识初萌后,民众观念经受的冲击,极富时代性的体温。而柳军在1985年拍摄的《如此父母官》,则首开1949年以来对基层行政官员的批评记录,痛哭的老人与打了人却态度倨傲的副乡长形成鲜明的对比,穿越人群间隙的视角凸显了摄影对于这一问题的窥视隐喻,而背景中大量民众的聚集,又显示了群众力量的强大以及对基层官员粗暴执政的批评。每个人都不可能跨越时代,去过一种不属于自己的生活;每个人的生活又无可避免地深陷于属于他自己的时间里。在这样的照片中,时间和生活、图像与观念相互交织,成为图像对时代思潮的生动阐释。

正是因为摄影之于现实生活如此真切又极富感染力的表现与再现功能,才使得摄影在参与历史的叙述中,渐渐地从后台走向了前台,从被动走向了主动,从配角走向了主角——摄影开始超越于单纯而简单的记录与还原,逐渐置身于历史再造、社会改造的进程中。

2007年7月1日,列车穿梭在美丽的青藏高原上 原瑞伦 摄

2017年4月,C919首飞机组亮相 万 全 摄

学艺之境:摄影的多元化趋势

当一段历史在时间上被明确界定,包含其中的所有事实,都将作为特定的对象被予以统一审视。

由于改革开放带来的思想解放,中国40年的历史影像,从记录者身份到价值实现、功能表达,都出现了多元化趋势。此前,照相馆室内人像之外,允许针对社会事件和公共事务予以拍摄并传播者,仅限于体制内有身份的摄影记者或文宣人员;改革开放后,政治和社会领域的思想解放,使得更多体制外人士涉足摄影,新的实践伴随着新的探索由此启幕。同时,体制内的新生一代也拒绝陈规的束缚,将镜头的触角延伸至宽广的社会生活。自由意志激发了摄影主体意识的萌生,禁忌的解除与传播生态的改善,使摄影的本质功能得到相当程度的尊重和释放。凝结在作品中的立场逐步奠立了公众的地位——摄影师以社会人的姿态介入了公共空间、公众事务,出声发言——有别于沿袭经年的宣传摄影范式,勇于介入公共事务的纪实摄影,以独立的姿态狂飙突进般渗入了对中国历史进程的严肃记录。客观而言,它是对1949年之后新闻与摄影一系列规范的质疑,也可以说是对长期以来创作桎梏的破解。其缘由,直观地看是技术革命带来的摄影民主,内在却与国家政治对视觉信息与媒介传播渐趋开放、包容的姿态密切相关。自然,西风袭来引起观念上的革故鼎新,摄影人自觉意识的适时苏醒亦不容忽视,可谓顺势而为,合时之举。这些摄影师,与汪强、周顺斌、刘英毅、原瑞伦们属于年仿的一代,但他们却走了一条完全迥异的摄影之路——由早先反映现实的表象求真,过渡到揭示社会内在问题的本质之真,从个体实践、风格形成到理论探索,逐渐深入并掀起风气,从而为摄影记录40年改革开放的历史,留下了一份超越于图像之上的深沉思考。

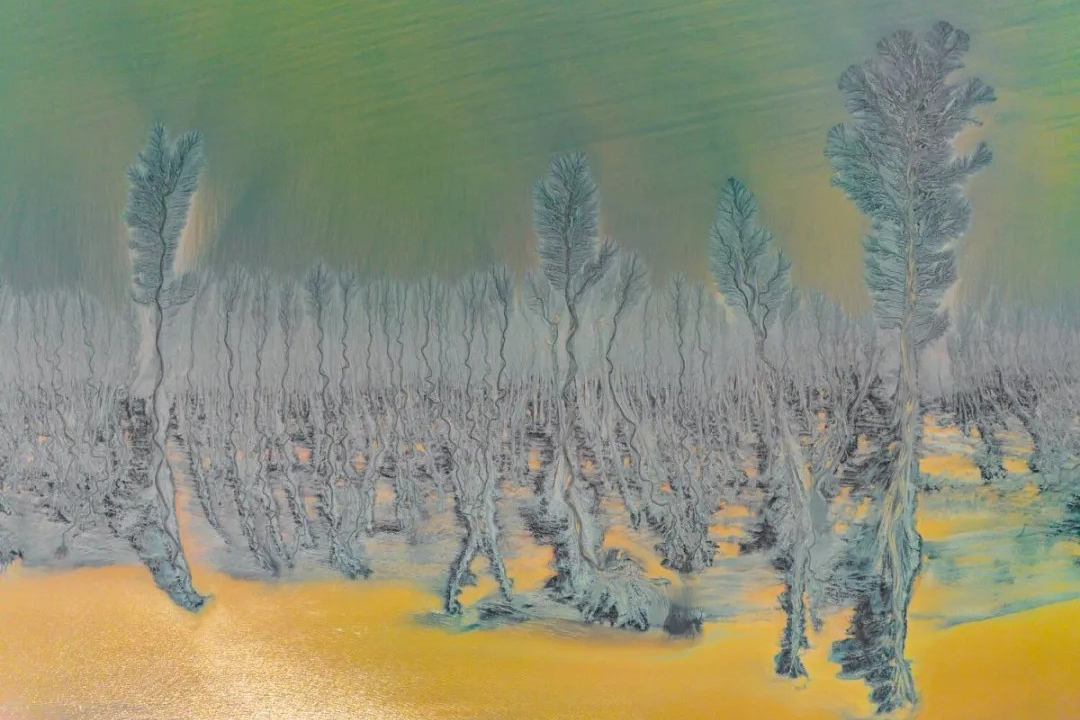

在他们的作品中,时间的跨度获得了持久性的延续——如果将贫弱与苦难视若原点,那么改革开放进程中的原点,布满了许多领域的几乎每一个时期——原点记忆,并非仅仅限于时间意义上的改革开放初期。张新民的《包围城市》系列,以改革开放为背景,深切体悟农民对城市化进程的向往、忧惧及艰难的融入过程。处于历史进程中的纪实摄影师们关注改革,关注变化中的城市和乡村,尤其是城市化进程中的种种矛盾与问题,以及置身于变革的时代里,来自物质与精神的剧烈冲突在人们日常生活中的冲击与震荡。而对于时代中人根本性精神问题的关注与表达,才是它希冀成为艺术,在质量和价值追求上最为重要的衡量指标。生于这一时代的中国人的生命尊严、作为社会个体的价值、活着的意义、生与死的焦虑等等,这些无疑属于人在精神层面的根本性问题。信奉纪实力量的摄影师们,于社会变革、国家转型、时代巨变中,将镜头心怀赤诚地关注着国人——他们的生存状态与处境,他们的希冀与追求、梦想与渴望。在安哥的《生活在邓小平时代》系列中,那些普通如你我的人们,在自然状态下穿耳环、跳迪斯科、摆出自以为时尚的造型,仅仅过去20余年的光阴,观者已可感知那远去的时代。

变化中的社会,总是以其特别的形态吸引着人们的视觉关注,而摄影师对特定地域或者特别人群生态展开的有序记录,却摆脱了一味鼓励或褒奖的思维惯性,以理性审视的姿态和催人深思且探寻解决之道的立场,保持了可贵的独立性。这期间,大量优秀之作以系列专题的方式相继登台,诸如侯登科的《麦客》、于德水拍摄的中原人、姜健的《主人》、吴家林的《云南山里人》、晋永权的《傩》,黎朗、李泛、李杰等人分别关注的凉山彝族人,王征拍摄的西海固的回民,赵利文的《别墅人家》,唐浩武拍摄的城市农民工等等。在这些作品中,图像意义上的“明示意”和“隐含意”均有相当程度的一致性。摄影师从题材的选择、公众意志的表达,到角度的提炼、图像内涵的开掘,都有不寻常的新作为。同时,作为时代性的纪实摄影运动,基于艺术上的相互借鉴和模仿、总结与提升,成为其持续发力的不懈资源。彼时彼境,中国改革开放现代化进程中出现的一系列复杂关系、矛盾冲突,也为中国的纪实摄影提供了取之不竭的题材资源和实践空间。

但凡有公众参与的群体性活动,大多具有国家历史的图像表征;而国家历史的形成,也正因为有了对普通人生存状态的生动呈现,才体现出血肉丰满的真实性。一个个专注于某一题材或地区记录民生百态揭示精神嬗变,且作“打井式”深入作业而形成个人风格与特色的摄影师屡屡出现。他们“开创”了一段历史,也将自己载入了历史,如陈锦的成都、雍和的上海、吴正中的青岛、赵利文的西安。他们记录的是自己久居的城市,表达的其实是变革中的国家以及普通人的处境与状态。

追求真,直面现实,记录丰富的市井生活,正视严酷的社会问题与矛盾,成为冲破迷雾者的切入点。在艺术的名分下,摄影具备了两个显著的特征,一是其中倾注着创作者本人的思想与情感,二是其观点具备鲜明的批判性和建设性。这一时期最富典型性的作品,即为解海龙的《希望工程》系列及其经由传播后产生的中外摄影史上均无先例的社会影响力。诸如此类型的摄影专题,同样通过揭示现实来反映严峻的社会问题,希冀以影像的力量参与社会改造,推动社会进步。在这里,影像真实成为一种独特的舆论力量。它是影像视觉与事件真相、社会本质之间的一致性,是不拘泥于自然主义的坦诚,是包含有个人智慧、艺术修养与思想表达的一种品质影像;在意义表述上,它是尖锐和深刻的,或者是含蓄而富有理性主义的。它通常可以超越图像所示的具体人物、具体事件甚至地域和时代的局限,释放出宽广深厚的视觉教养。

细细省察40年来处于同一历史坐标系的摄影作品,它们早已失去了摄影师当初快门揿下时的喧嚣,一切亦已归于沉寂,遁于宁静。然而,当照片如同历史本身一样在尘土中若隐若现时,我们却渐渐感悟到,穿越了时间积淀的历史影像大多呈现出如是特点:过去和现在、观看的起点与终点。这两个对应的概念并非静止的对峙,而是彼此在两个方向的延伸、拓展,进而展开思想的启迪、观念的激荡,以及让观看者在心境澄明之际获得认知的进步和理性思维的培养。这亦即影像中凝结的时间之重。而当我们试图对凝结了“重量”的时间予以严肃审视的时候,探寻答案的过程,实际上已经引导着我们开始确立自己在所处时代中的坐标点。坐标点的明确标注,意味着对孤立问题的摆脱。于是,引申而来的探究是:如同所有的历史都是现实的养料,掂量时间之重,意味着我们必须以怎样的眼光来评判今日所处的社会,以及应以怎样的姿态建设未来的社会、建设一个怎样的未来社会。

很显然,问题的答案仍需回到对时间之重的深刻省思。而时间的重量,无疑来源于艰难的社会发展之旅、艰辛的历史进程与无数作为个体的生命的丰富体验之总和;惟有深度凝结了如是内涵的影像,方不失时代之托,不负命运之邀。

评论