真”与“善”的再寻求:短视频的审美困境及其反思

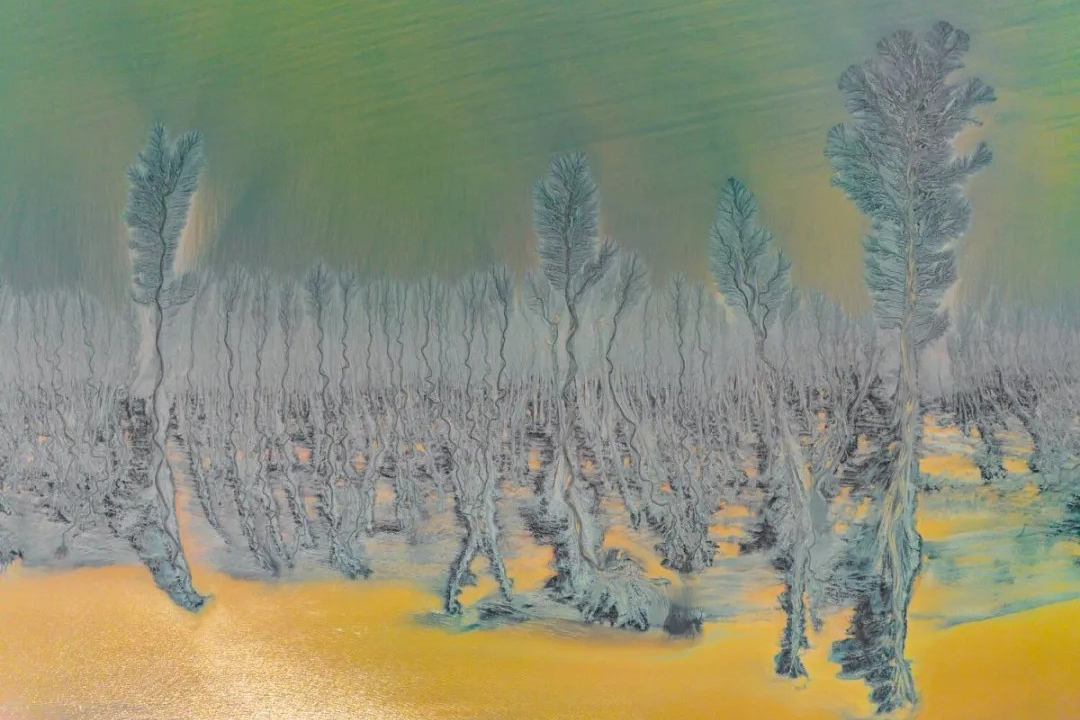

李子柒原创短视频《瓜间一壶酒,西瓜和葡萄的一生?》截图

在不足5年的时间里,短视频几乎风靡了全世界。据第45次《中国互联网络发展状况统计报告》,截至2020年3月,我国网络视频(含短视频)用户规模达到8.5亿,较2018年底增长1.26亿,占网民整体的94.1%;其中短视频用户规模为7.73亿,较2018年底增长1.25亿,占网民整体的85.6%。作为一个新兴的自媒体传播形式,短视频发展初期相对缺乏规范,很快就涌现出大量问题。抖音短视频时长一般为15秒,而快手短视频则有7秒、17秒、57秒3种时长可供选择。短视频通常需在数十秒的时间内表达清楚一个故事及若干场景,这必然会导致它以内容简单、“吸睛”为创作宗旨。短视频平台奉行流量为王、用户至上,为了博得更大流量,其内容生产有时难免流于肤浅、娱乐化,甚至低俗粗鄙。移动短视频软件还内置了夸张的美颜变形功能,计算每个用户的喜好进行定向的内容推广。人们在迅速浏览千篇一律的短视频时获得了短暂的娱乐,却又似乎永不满足,沉浸于这种循环往复。

数字时代审美的相对性

良莠不齐的移动短视频给观众带来了巨大的视觉冲击,与传统的内省式、超越性的视觉审美诉求形成了鲜明的反差,甚至对传统审美构成了一定伤害,然而这种现状却是数字时代的某种必然。影像审美的变迁,与视觉技术的发展史关系密切,而数字时代则必然会迎来一个复合型的审美时代。

图像早期是工具性的指示符号,后成为一种再现性的严肃艺术形式,以满足人们的审美需求。在西方的美学观念发展史中,美的价值并不指向其自身,而是指向理性或宗教信仰,正如黑格尔所说:“艺术,如果纯粹地看作艺术,在一定程度上却是多余的。因为这里的要旨在于内心的信服,在于对这永恒真理的情感和思想,总之,在于信仰。”这是一种内省式、静观式的视觉审美传统。自中世纪以来,宗教画曾在相当长一段时间内占据审美金字塔的顶端,宗教画所寄寓的美学使命,是在艺术中表现神圣的、永恒的秩序。随着自然科学的飞速发展,19世纪摄影技术的出现和普及,日常生活场景的写实与瞬间定格也逐渐融入了图像艺术的范畴。接下来,视觉机器的发展进入了下一个具有突破性的阶段,即电影的出现,动态画面对现实世界的仿真能力更加突出。感光元器件模拟了我们的日常生活场景,电影的再现是一种具有现实复制性的再现。经过摄影机和录像机对我们的视觉锻炼,通过艺术来探索永恒真理的神圣理想,逐渐转变为通过艺术来定格和记录生活之美的诉求。由此可见,我们影像审美的转型,是一个为技术所训练的历史。

技术改变了统治阶级对艺术的独占地位,重塑了知识及艺术的传播形态,使其逐渐走向大众化。移动数字时代,人人都可以是影像内容的生产者和发布者,数字时代的审美实则更接近一种组合式的审美体验。康德美学区分了功利性和非功利性,认为审美应当是非功利的,不指向欲望的满足和快感实现。但回望今天,沉浸交互的新媒体艺术作品使观众身临其境,走入艺术作品的内部,这样的审美经验很难再按照康德美学的定义去切分其“功利性”或“非功利性”,它无疑通过调用视觉、听觉、动觉等多方位的体验,制造了感官的快适和愉悦,是“功利的”,但这并不能消解掉其作品的艺术性和批判力。不断探索并拓展着艺术新形式的数字技术,已然引发了审美领域的重大变革,“艺术须是包蕴真理之物”的时代似乎已经过去。

然而,当所谓高级艺术和低级艺术、日常生活物件和艺术作品、艺术家和普通人之间的界限消失,当感官快适和无功利的审美沉思在同一个作品中融合,是否意味着再试图从影像中寻求某种具有普遍性的秩序和宁静,根本就是徒劳之举?在法国哲学家德里达看来,艺术中的真理不过是逻各斯中心主义的自洽发明,审美经验没有确定的意义,美只在无尽的差异之间产生;而德国哲学家伽达默尔则指出,艺术的真理取决于具体的语境、个人的时间和经验以及历史的更迭等因素综合阐释的结果。这些观点都给出了一种相对性的结论,似乎美可以由任何人来定义,美成了一个完全相对之物。

诚然,雅俗美丑的分野并不绝对,不同文化背景与个人境遇也决定了人们对审美的不同体验和阐释方式,但审美的相对性,并不意味着审美的消失。习近平总书记在文艺工作座谈会上的讲话中指出:“在有些作品中,有的调侃崇高、扭曲经典、颠覆历史,丑化人民群众和英雄人物;有的是非不分、善恶不辨、以丑为美,过度渲染社会阴暗面;有的搜奇猎艳、一味媚俗、低级趣味,把作品当作追逐利益的‘摇钱树’,当作感官刺激的‘摇头丸’;有的胡编乱写、粗制滥造、牵强附会,制造了一些文化‘垃圾’;有的追求奢华、过度包装、炫富摆阔,形式大于内容;还有的热衷于所谓‘为艺术而艺术’,只写一己悲欢、杯水风波,脱离大众、脱离现实。”这种文化乱象在今天的移动短视频当中尤为突出,一方面,有些作品空洞无物,矫揉造作;而还有一些作品缺乏基本的善恶是非观,甚至具有一定的社会伤害性。面对这些现状,不能用后现代文化的多元性或“存在即合理”等结论来简单囊括。移动短视频的生产泥沙俱下,在审美相对性的语境下,仍应寻求一定的确定性,即对“真”和“善”的朴素追求。

审美之“真”的寻求

不难发现,移动短视频平台中存在一个典型的现象是红得快、过气也快。在一个较短的时间内,几乎全网的博主都会竞相制作相似题材的东西,例如几年前一度流行的C哩C哩舞、摇花手以及宠物博主让猫咪演示如何躲避障碍物等主题。在短视频的走红逻辑中,似乎内容本身的质量如何并不重要,能否搭上潮流快车才是王道,空洞无物的内容很快就被流行趋势淘汰,人们继而转去追逐下一波潮流。有些博主直接贩卖无聊,主页中全都是几乎一模一样的走路、比心等内容,毫无意义的干枯内容被批量复制。学者陶东风曾指出:“畸形的伪个性化才是无聊产生和蔓延的真正原因。”人是社会性的动物,个性也应当与社会相联系,在一个宽容的社会中,个人价值能够得到满足、个体感到充实,这才是真实的个性,而伪个性则是仅仅模仿了看似个性化的、与众不同的外在形式,内心却依然空虚不安,这样的文化商品无法满足人们深层次的精神需求。

有学者指出,自媒体时代尽管制造了个人神话,但实则仍延续了大众媒介时代文化工业的逻辑,即“以迎合制造出来的需求为基础,以消费扩大化为目的”。自媒体短视频中有些心灵鸡汤、段子、情感短剧其实是反复模仿电视剧里已经批量生产了的情感商品。这些内容极富表演性,但往往并无真情实感,而是一味迎着他人的目光表演,它脱离了最初生成的时空和际遇,原初的瞬间被无限复制后便变得无聊且做作。本雅明曾称机械复制术将会导致作品原初的“灵韵”消逝,即使最完美的复制品,也缺乏那种只能由此时此地、此情此景所构成的原真性。复制会使“灵韵”消失,是因为复制的作品即便可以再现原作的形式,却不能再现原作生成美感和意义的相同语境。

相反另一方面,戏仿、模仿如果跟它具体的文化语境相结合,也可以是有趣的,并激发新的意义。例如短视频博主李子柒身着古风服饰,将自己做农活的故事和乡村生活场景拍摄下来发布到网上,受到了国际性的关注,李子柒现象引发了其他地区博主的模仿,大家纷纷拍摄各自的生活图景,展示不同地区传统食物的制作方式等,这样的模仿由于能够与具体的文化背景相结合,便拥有了一定的内容厚度和审美价值。

因此,模仿并不是造成无聊的关键原因,原因在于能否与具体的文化深层次背景相结合,带来一种朴素的感动或触动性的反思。这是在自媒体时代,对“真”的审美追求,所谓“真”即真诚的、真切的审美经验,而非矫饰的、虚伪的、表演性的无病呻吟。很多年前,人们知识产权意识相对较弱的时候,国内外都有制作人未购买版权便使用了他人的音乐作品作为影视剧配乐,尽管这种做法不正确,但对于这些歌曲的听众或影视剧的观众而言,这些歌曲曾在一段特定的记忆中带来了真切的艺术感动,其独特审美经验并不会因为原作的浮现而消失。复制、模仿都不必然指向空洞媚俗,不同时空、不同文化背景甚至个人经历的差别都有可能导致审美体验的差别,但追求一份直接的、朴素的触动却应是这些相对性中确定性的部分。

审美之“善”的寻求

古希腊时期美的概念有一个比现代更广的范围,它包含了伦理学或数学的范畴。“美”与“善”仅有细微的差别。在苏格拉底看来,善是永恒的、绝对的,而形式只有符合了善的最高理想,才能是美的;柏拉图也将“道德之美”引入了美的范畴;亚里士多德则把美定义为“善的,因而令人愉悦的”。这些观念看似与现代非功利的审美定义不符,显得“过时”,但在今天纷繁复杂的文化商品中,古希腊的审美理想仍对我们的审美有着重要指导作用。

如果说无聊做作的文化商品与“求真”的审美理想背道而驰,对审美经验构成了伤害,那么移动短视频平台上某些猎奇、低俗、粗鄙的内容不仅损害了审美体验,更是文化中的糟粕部分。所谓粗俗的作品具体来说,是指不带批判性地过分暴露欲望,或带有强烈的冒犯性,缺乏基本的善恶是非伦理观,伤害了人们对于“善”的审美诉求。

欲望的过分暴露之所以令人倍感不适,一方面因为它与长期以来人类文明的训诫是相悖的,另一方面则是由于欲望的暴露具有明显的伤害性:大胃王吃播展示饕餮般的食欲,以及若干以“吸睛”为核心目的的极限式挑战、异食行为的展示,都将对身体造成不可低估的损伤。一些博主甚至以整形为卖点,反复做整形手术,使外形越来越夸张,以博取眼球。此外,短视频中的“低级趣味”还体现在对他人权利的隐性伤害。有学者指出,近年来热门的“喊麦”文化,尽管很接地气,但其中也暴露出一些问题:表演者们常常沉溺在帝王梦与红颜情中难以自拔,更时时站在男性领地之上发出对于女性群体的诸多偏见,这种性别不平等观念不仅对女性的利益构成侵害,显然也是“非善”的。虐待动物、伤害自己的身体或是消费弱势群体的缺陷等行为都触犯了道德伦理底线,面对这些视频,观众的“不适感”来自基本的共情和同理心,若是将这些也都用所谓“审美多元化、文化多元化”等概念来避重就轻地定义,那么随着这类视频越来越多,观众的基本道德观、伦理观也可能受到不良影响。

人类拥有模仿自然的冲动,便在日常生活实践之外创设了再现性的艺术与文学来满足自身的审美需求,此种精神需求应当是超越性的。新媒体语境下重新呼唤关于求真、求善的审美理想,并非旨在或是用美学之外的教条来束缚审美,而是为了在数字时代审美相对性的前提下,寻求一丝确定性的美学精神。善与真应当只是审美的最小公约数。

(作者单位:北京市社会科学院文化所)

评论