中华传统文化在摄影美学中的艺术表达

摘要:国内多数学者大都从"摄影技术"的角度去解释"摄影美学", 这篇文章运用中华传统文化的审美思想去解释当代摄影美学外在的客观性、内在的主观性、主客观的内外统一性, 探讨中国传统美学和当代摄影美学的关系。文章认为当代摄影美学应运用美学的观点去解释摄影艺术, 从中华传统文化的传承与创新出发, 追求与时代主题相吻合的艺术表达。

关键词:中华传统文化; 摄影美学; 中和; 意境; 文质彬彬;

中华传统文化博大精深, 五千年文明造就了如今的礼仪之邦。随着人类社会的进步、科学技术的发展, 人们的思想观念和审美水平也在逐步发生转变。当代摄影美学越来越多的受到中华传统文化审美观念的影响, 当代摄影师也开始更多得关注中华传统美学。

一、摄影美学的外在"中和"之美

"喜怒哀乐之未发, 谓之中;发而皆中节, 谓之和。中也者, 天下之大本也;和也者, 天下之达道也。致中和, 天地位焉, 万物育焉。"出自《中庸》。"中"对于人来说, 类似喜怒哀乐没有表现出来的潜在状态。人的感情如果能够以正确的途径表现出来就是和谐的状态。儒家和道家思想构成了中华传统文化的内核, 以孔子美学思想为主导的儒家美学, 主张"天人合一"的中和之美, 强调"均衡平稳、合乎礼法", 追求"求同存异、和而不同", 即在不同中寻找平衡点, 在平衡中寻找差异性。

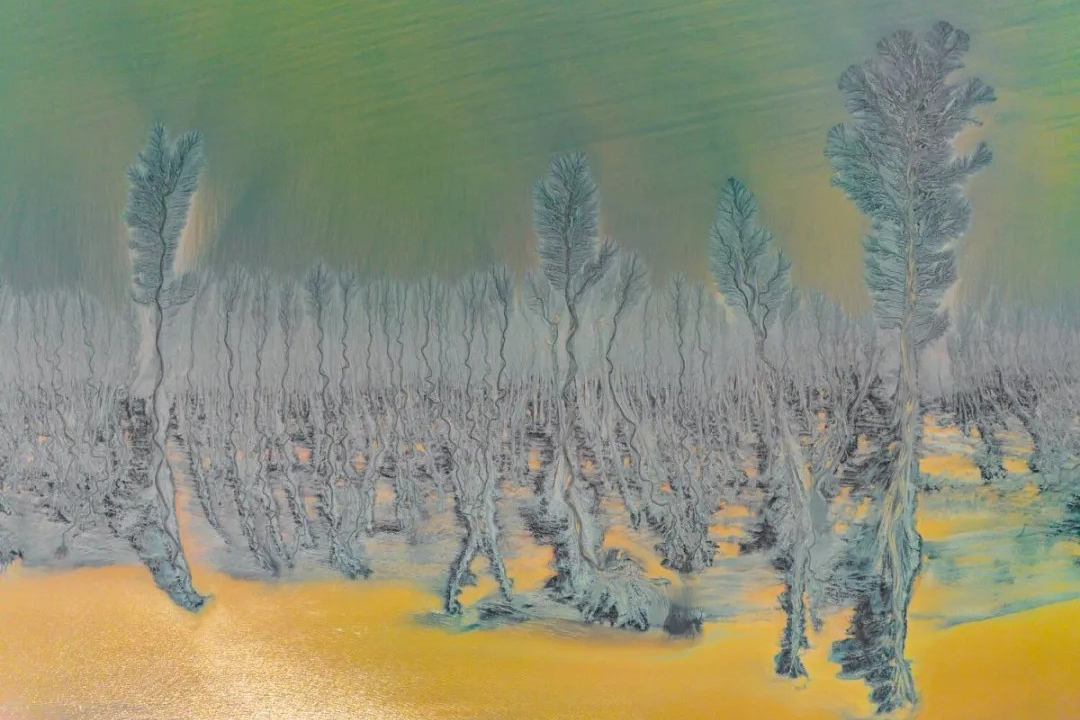

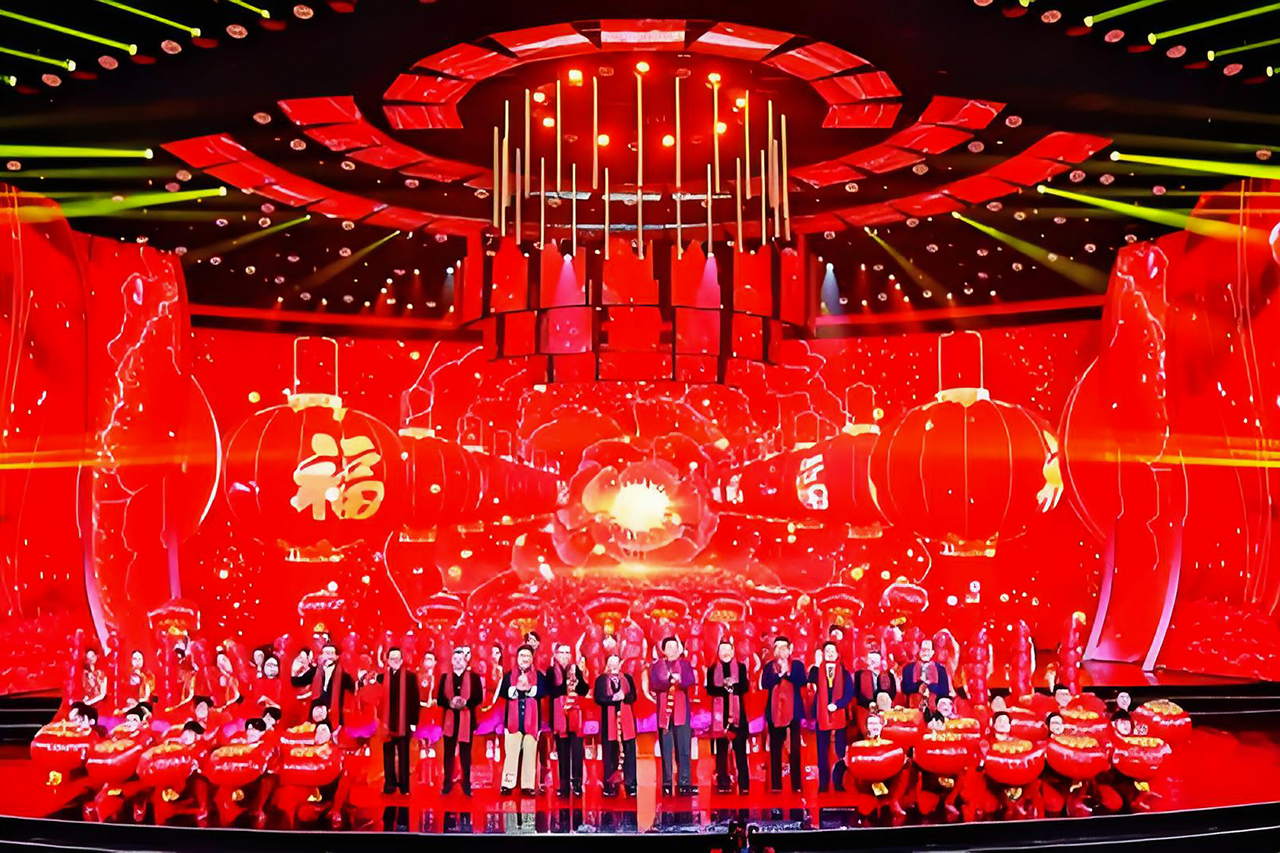

当代摄影艺术是一种独特的造型艺术, 客观存在的形式美法则是摄影美感造型的基础, 摄影形式美的"对称与均衡、调和与对比"法则与中国儒家美学的"中和"实为异曲同工。在摄影造型中画面的对称和均衡是相当有考究的, 摄影作品在构图时并不是一味的追求对称, 而是画面中各个元素的相互呼应, 有对照、有对比, 除了图形样式的平衡之外, 还包括光线和色彩的平衡, 摄影美学追求的是画面的视觉均衡。而"中庸"则是中华传统审美的标尺, "中庸之为德也, 其至矣乎"出自《论语·庸也》。"中庸之道"是中不偏, 庸不易, 是不偏不倚, 折中调和的平衡智慧。摄影形式美的"调和与对比"反映的是矛盾的两种状态, 调和是在差异中趋向于"同", 对比是在差异中倾向于"异", 这也真是儒家"中和"美学的"求同存异, 和而不同"的理念。当代摄影美学的画面营构应从中国传统审美中吸取养分, 增强其艺术表现力, 突出客观的外在形式美。

评论