中华传统文化在摄影美学中的艺术表达

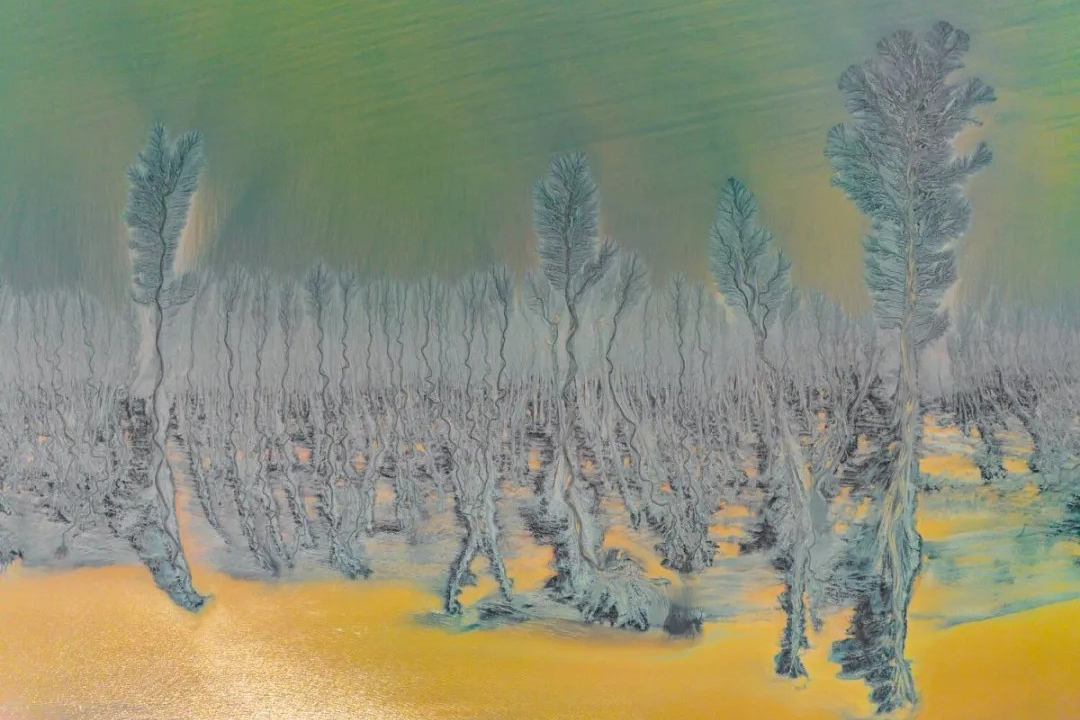

二、摄影美学的内在"意境"之美

"子曰:书不尽言, 言不尽意。然则, 圣人之意, 其不可见乎?子曰:圣人立象以尽意。"出自《周易系辞传》。这里的言意之辨、意象、辨蕴含着道家美学丰富的审美文化意蕴, 中华传统美学特别重视"意境"的表达。"意境"是中华传统文化中客观物象与主观情思的融合统一, 它由"意"和"境"两个要素组合而成, "意"是内在的思想情感, 是主导, "境"是外在的客观物象, 是基础。

当代摄影美学内在的主观性, 追求用"境"造型, 用形释"意", 强调"意"的内涵。通过作品将现实景物与其所表达的思想情感融为一体而形成的艺术境界, 它将中国传统审美的"意境"从一种手法转变成一种"观念".当代摄影的"意"已经不再是中国传统文化所追求的"意境", 而是摄影作品的内涵和本质, 它是摄影师面对现实景物后的有感而发, 是作者主观意念的表达。摄影作品要达到情景交融、融情于景、富于意蕴的审美境界, 并促使观赏者积极联想、产生感情的共鸣。在这种美学趣味的引领下, "意境"的深远浅近、高低雅俗标示着摄影艺术所达到境界程度, 因此摄影美学的"意境"之美成为衡量摄影作品成功与否的重要审美标准之一。

三、摄影美学内外统一的"文质彬彬"之美

"子曰:质胜文则野, 文胜质则史。文质彬彬, 然后君子。"出自《论语·雍也》。傅佩荣在《孔子词典》中解说道, "孔子认为质朴多于纹饰, 就会显得粗野, 纹饰多于质朴, 就会流于虚浮, 纹饰与质朴搭配得宜, 才是君子的修养".孔子的"文质彬彬"思想是和谐审美的重要表现内容, 充分地反映了孔子看待问题的辩证思维, 强调了内容与形式的和谐统一性。

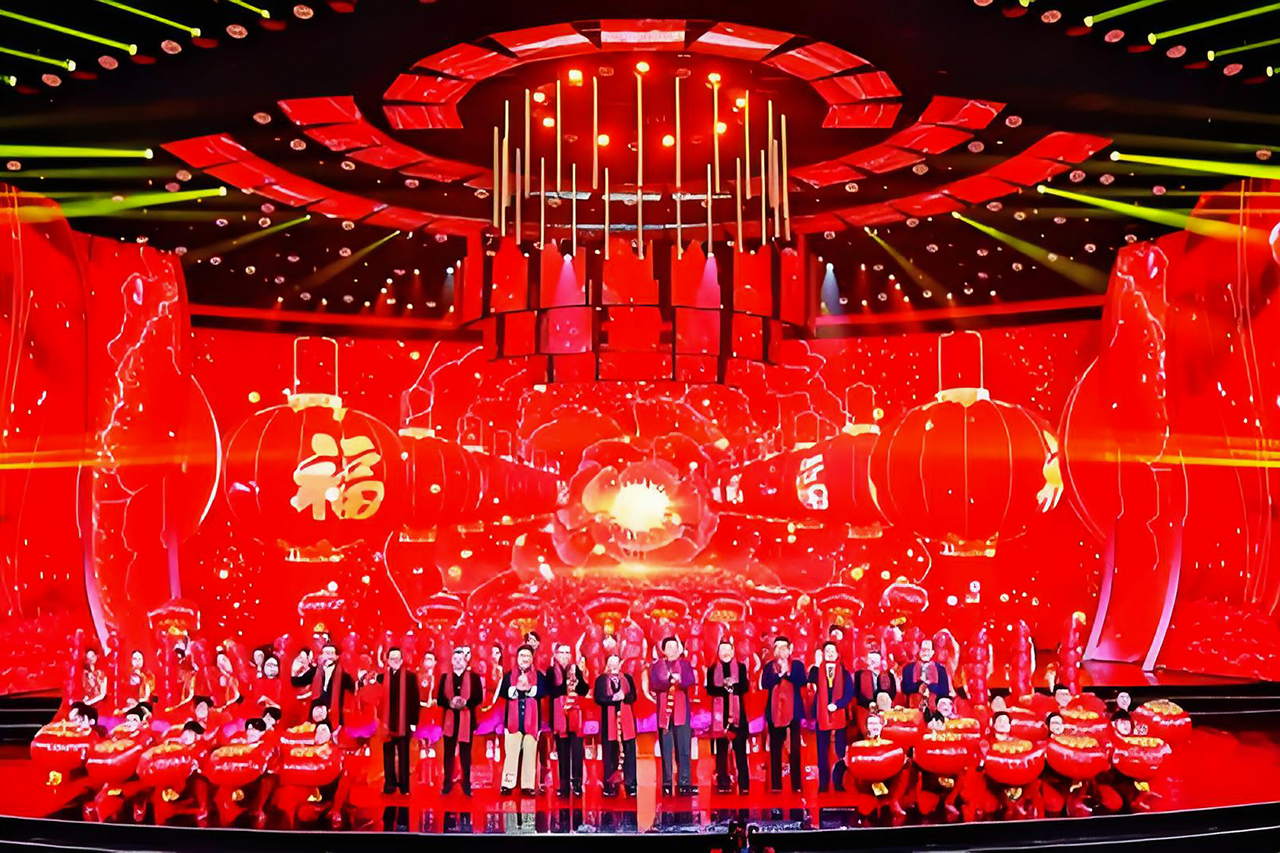

当代摄影美学的发展, 同样也受到了"文质彬彬"所阐释的美学思想的影响。在摄影作品中, "文"指作品的图形样式、色彩、光线等外在艺术表现形式;"质"指作品的内在理论与内涵等本质内容。当代摄影只有将"文"与"质"和谐统一起来, 才能创作出优秀的摄影作品。因此, 在摄影的创作中, 太过于强调外在形式的画面构图和色彩光线, 就会相应减弱摄影作品自身所应该具有的主题思想的表达, 致使作品外在的"文"与内在的"质"失去平衡, 而优秀的摄影作品对主题内容的表达是非常看重的。但是如果只注重作品的"质", 也就是仅仅为了满足画面基本内容的表达, 而忽视了对作品审美艺术的追求, 同样也无法达到当代摄影美学内外的统一性要求。

当代摄影的目的不仅仅是为满足摄影的功能和形式服务的, 它更重要的目的在于摄影所包含的社会价值, 文化价值、艺术价值等综合性的思考。"文质彬彬"的摄影美学是一个综合性的, 和谐统一的, 相互交融, 相互渗透, 相互兼容的摄影思想。因此, 当代摄影美学应该做到"文"与"质"并举, 协调好"文"与"质"之间的平衡关系, 做到外在的"中和"美与内在的"意境"美和谐统一, 将形式和内容合理地、科学地、艺术地融合在一起, 从而使当代摄影美学达到"文质彬彬"的要求, 完成统一的艺术审美, 使当代摄影艺术得到更好的发展。

评论